同様に、アスファルトも普段は道路の舗装材として「固体」として利用されていますが、実は温度や荷重の影響を受けると、非常にゆっくりと変形していく特性があります。

夏場の高温時にアスファルトがわずかに軟化し、車両の重みで微妙に変形する現象は、短期的には固体としての役割を果たしながらも、長期的には流動する性質を持つ非ニュートン流体のような振る舞いを示しているのです。

このように、粘性や分子間力と重力の絶え間ない綱引きが、短時間では固体のように見える物質にも長い時間が経過すれば液体的な流動をもたらすのです。

こうした現象は、物質の状態が一概に「固体」または「液体」と決めつけられるものではなく、観察する時間軸や外部条件によって大きく変化する可能性を示しています。

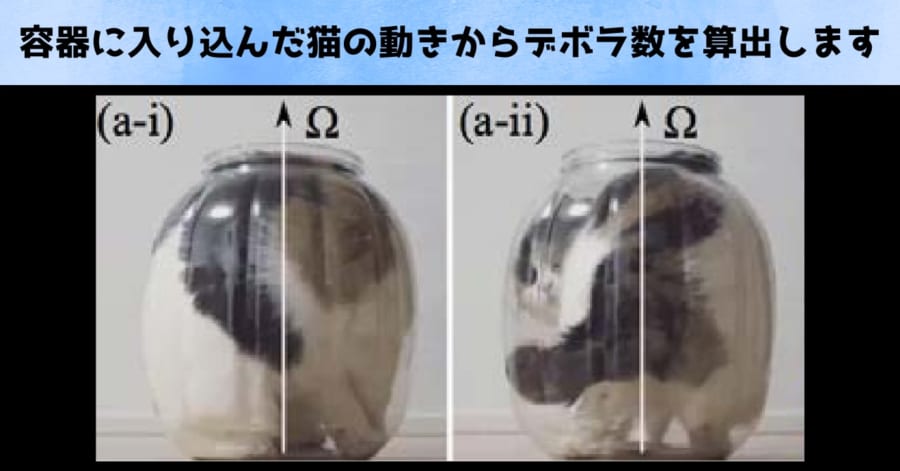

猫が液体といわれる背景には、「観察する時間や状況を変えれば、猫の身体が容器に合わせて“流れる”ように見える」という視点があるのです。

フランスの物理学者マルク=アントワーヌ・ファルダン(Marc-Antoine Fardin)氏は、もともとソフトマター物理学(柔らかい物質のふるまいを研究する分野)を専門としていました。

あるとき、インターネット上で「狭い容器に猫がすっぽりと収まる姿は、まるで液体のようだ」というミームに着目し、「ならば実際に猫をレオロジー(流動学)の観点で考察してみたら面白いのでは?」と発想しました。

このユーモアあふれるテーマを真剣に分析した結果をまとめた論文こそが「On the Rheology of Cats(猫のレオロジーについて)」です。

ファルダン氏の論文では、レオロジーで用いられる基本的な概念(粘度や弾性率など)が、どのように猫の身体の挙動に当てはめられるかが示唆されています。