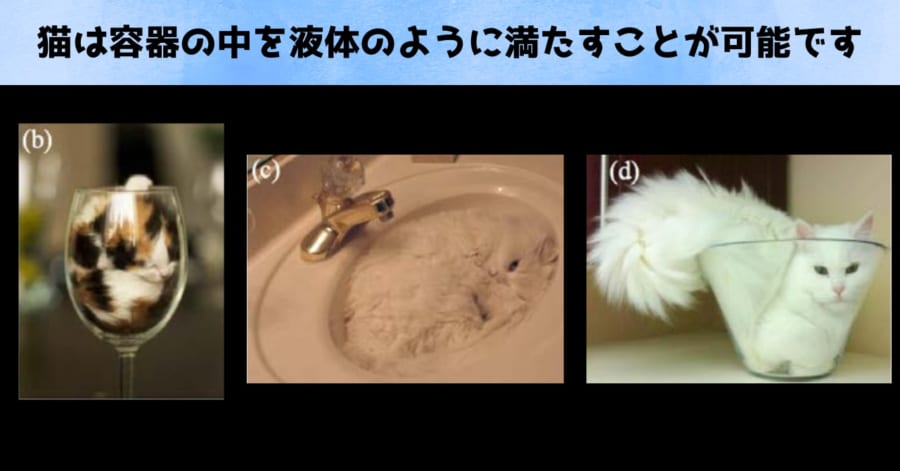

インターネット上には、小さな箱や花瓶のような極端に狭い容器に、まるで流体のようにすっぽり収まる猫の写真や動画が数多く投稿されています。

それらを見た人々が冗談半分で「猫は液体なのでは?」と言い始めたのがきっかけで、この奇妙な命題はいつしか世界的な話題へと成長しました。

そしてとうとう、フランスの物理学者マルク=アントワーヌ・ファルダン氏が発表した論文「On the Rheology of Cats」がイグ・ノーベル賞(物理学賞)を受賞するまでに至ったのです。

では、なぜ猫は “液体” とまで呼ばれるのでしょうか。

本コラムでは、その理由を物理学の一分野である“流動学(レオロジー)”の視点からわかりやすく解説すると共に、「固体」「液体」の定義がいかに多面的であるかを探ります。

少し専門的な話も混ざっていますが、数式などは一切使用しないようにしているので、数学アレルギーの人でも安心して読めるかと思います。

単に“猫は柔らかい”というだけではなく、時間や力の加わり方によって物質の性質が変わること、そしてその考え方が私たちの生活にどんな示唆を与えてくれるかを解き明かしていきます。

目次

- 液体っぽさを示す「デボラ数」によれば、猫はかなり液体だった

- 結局、猫は液体なのか?

液体っぽさを示す「デボラ数」によれば、猫はかなり液体だった

日常生活の感覚では、固体は硬くて形が変わりにくいもの、液体は自由に流れて形を変えるもの、といったイメージがあります。しかし、科学的な観点で「固体」と「液体」を厳密に区別しようとすると、意外に複雑です。

固体では分子同士が強く結合し、規則正しい配列(結晶構造)をとることが多いため、大きな力を加えない限り形状を保ちます。

一方、液体では分子間の結合は弱く、分子が互いに移動し合うことができるため、一定の形状を維持せず、容器に合わせて形が変わります。