「さて、こうして終わりを告げる資本主義の後にやって来るものは何だろうか」(はじめに)。

それを描くのが第7章だが、第6章ではその前置きとして、交換のない世界、つまり交換手段としての貨幣を必要としない経済について述べる。記述が入り組んでいて要約は難しいので、核心と思われる文章をそのまま引用する。

「情報は差異から生まれる。ということは、情報は何かと何かの関係性から生まれる価値だということになる。そして、その関係性を複製しさえすれば、その機能および価値もまた複製される」(P.173)。

情報の多くが交換できないものだとすると、情報は著者が本文中(P.174~175)にゴシック文字で示している、愛・友情・夢・・・に近づいて来る。そう考えているから著者の言及は文化に及ぶのかもしれない。

未来社会いよいよ終焉の後の話になるが、これを把握するのはたやすくない。

交換のない経済だから、「測定不可能」なのだ。目指すものが、利潤でなく著者の言う相対価値だから、拡散している。生産者と消費者、資本家と労働者の区分はあまり問題にならず、両者ともに価値を目指し、その価値は極めて多様だ。全部一緒にしてGDPで測るというわけにはいかない。

美しい情景が描かれる。マイケル・ポーターが登場して「企業による社会的価値の創造活動が同時に経済的価値の創造に結びつく」(P.196)として以下が示される。

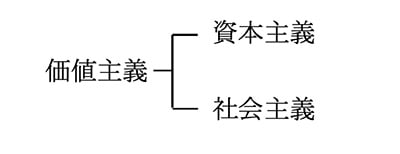

この範式で、著者は価値主義が資本主義のひとつ上の次元にあると主張している。

しかし、同じ文脈の中で、価値主義から資本主義と社会主義に分岐したとも言っているから、「上の次元」とは源流という意味なのだろう。P.203には資本主義と価値主義の比較表も示されている。各項目を見ると、どちらがベターとも言えないし、資本主義が実数で、価値主義が虚数を含む複素数というのは社会科学しか知らない評者には理解できない※3)。

※3)著者は2016年に『複素数思考とは何か』(経済産業調査会)を出版している。

束ねるもの