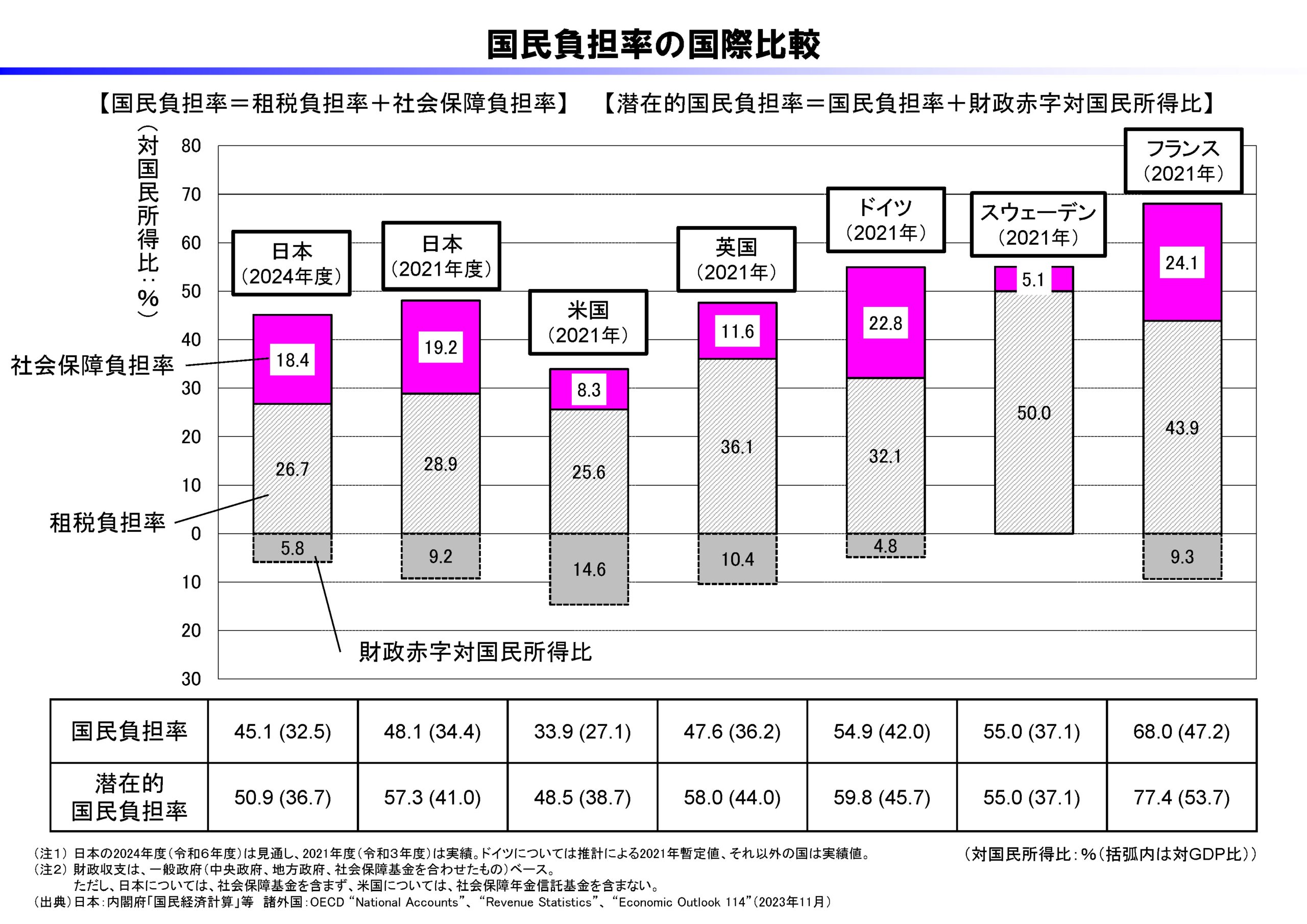

ただし、図4のように各国の「税負担率」、「社会保障負担率」が異なるために、それらの集計としての「国民負担率」にも差異が生じる。加えて、政府への信頼度や政治参加意欲など広義の「政治文化」も違うので、ドイツの利点をそのまま日本に移植することは困難であると私には思われる。

なぜなら、長らく少子化対策の優等生であり「国民負担率」が約70%に上っていたフランスでさえも、出生数の低下が始まっているからである。

したがって、諸外国の成功例は参考にはなるが、だからといってそのまま模倣するわけにはいかないというのが私の判断である。

図4 国民負担率の比較 出典:財務省ホームページ(閲覧日2024年11月28日)

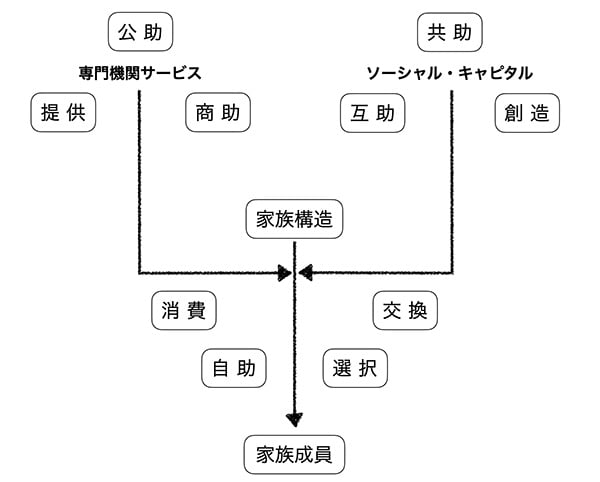

私もまた同じようなパラダイムを使ってきたが、宮本との決定的な違いは上記の四助に加えて、民間企業からの有償サービス提供を「商助」と命名して、合計して「五助」を都市的生活様式論に組み込んだところにある(図5)。

図5 総合地域福祉社会システム 出典:金子、2023:189

総合化された「五助」はいずれも小家族化した「家族構造」を支える社会システムが介在した支援様式として位置づけられる。

「共助」とは近隣地域のなかでの人間関係を媒介とした支えあいのあり方を指しており、「商助」はビジネスとして提供される福祉介護支援サービス全般を包括する。

「公助」と「商助」は専門的サービスを家族とその構成員に提供する。コミュニティ内部のソーシャル・キャピタルを通して、「互助」と「共助」が創造され、最終的には「自助」としての「消費」行為に、そして「選択」的「交換」という行為によって、「家族成員」に利用される(表6)。

表6 支援援助の5類型

私的援助一自助 自分だけで、あるいは家族員からの援助

相互援助一互助 支援者と被支援者とのボランタリー関係による援助

共同援助一共助 居住コミュニティからの支援、小地域福祉活動

公的援助一公助 政府・自治体による公的専門的サービス

企業活動一商助 企業活動による有償の専門的サービスによる福祉ビジネス

(注)金子のまとめ

「商助」と「公助」