ただ、「人への信頼」という情報圧縮技術を経由して、現実に触れるあり方が、常にダメなものかというと、そうではない気もする。

仕事の絡みでたまたま、堤清二(辻井喬)が1969年に出した自伝小説『彷徨の季節の中で』を読んでいた。有名な話だけど、妾腹ながら西武グループの御曹司だった堤は、父親への反抗心もあり戦後の共産党に走った。そこで挫折を迎えるまでが、真摯な情緒の溢れる筆致で綴られている。

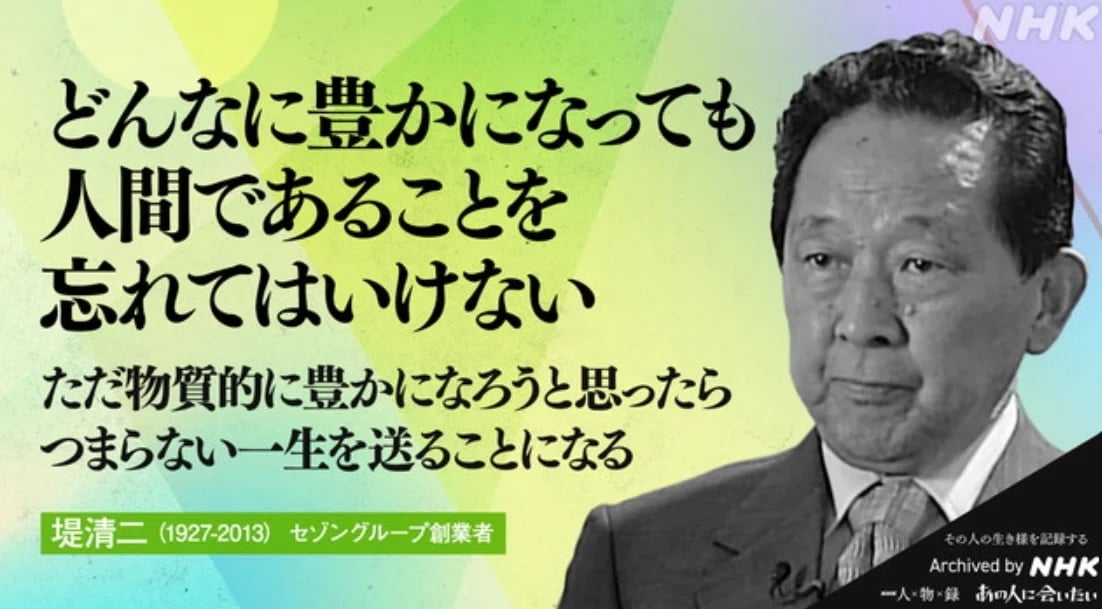

NHKアーカイブスより。本人が話す動画も見れます

選挙での自民党の内輪揉めは(平成期の新党ブームも含めて)定期的に起きるけど、鉄の規律の共産党にも、分裂選挙の時代があった。1951年4月の都知事選では、主流の所感派が社会党の加藤勘十に相乗りしたのに対し、傍流の国際派は東大教授だった出隆(ギリシャ哲学)を擁立した。

堤が属した東大細胞は、宮本顕治の影響もあり国際派が多かった。で、堤も出への投票を促しに回るのだが、最も信頼していた「自由労働者の峰岸という男」について、こんなふうに書いている。

彼は数年前九月に日本で革命が起るという共産党の話を信じて問屋の権利や家屋敷を党に寄附してしまい、身軽になったのだと私に話してくれた。 「お父ちゃん正直でしょう。だから全部、本当に全部寄附しちゃったのよ」峰岸夫人は労務者達の住居になっている棟割長屋の一室で両手を拡げてそう私に説明すると大きな声で笑った。 「まあいいさ、ワハハ」と峰岸も笑った。それを話す彼等の楽天的な表情と語調がはじめ私を戸惑わせ、次に近しい気持を起させた。

中公文庫版、209頁 (改行・強調は引用者)

こんな人柄の峰岸がついて来てくれると、いざ選挙運動となっても、「マニフェスト」に精通するインテリの堤に出番はない。

「今晩ね、出隆って言う大学の偉い先生の話があるんだ。聞きに行かないかね」と峰岸が話している。 「そりゃあ共産党かい」と誰かが聞く。 「うん、いや、まあこっちが本当の共産党だがね」峰岸が答える。 「峰岸さんが行くならつきあうかね」別の声が仲間を振返って言う。 いつもなら立上って日本共産党主流派と私達の違いを説明しはじめるのだが、今日の私にはそれが大儀だった。私達の争いは彼等大衆には関係ないのだ、という想いが、まといつくように重く私を捕えた。

213頁