贈収賄奨励法制定以降のアメリカ経済では、大企業が利益を拡大する方法は中小零細企業や自営業者からシェアを奪うか、労働分配率を下げるかのどちらかで、経済全体の生産性を上げるというまっとうな手段はほぼ完全に無視されたままでした。

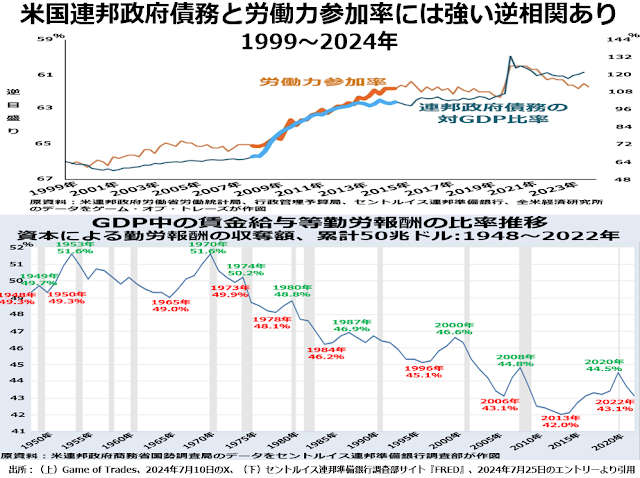

近年アメリカで労働力年齢人口の中で労働力参加率が下がっている、具体的には失業しても次の職を探さずに労働力人口から離脱する人が増えていることが話題になっています。そして、次の2段組グラフの上段は社会保障タダ食い説の正しさを証明しているように見えます。

労働力参加率は逆目盛りになっているので、社会保障費の増加も一因となっている連邦政府債務のGDPに対する比率が上がると労働力参加率が下がることが確認できます。これは、政府の保護が手厚いので働かずに生活保護で生きていく人たちが増えたため労働力参加率が下がるのだというわけです。

労働力参加率は逆目盛りになっているので、社会保障費の増加も一因となっている連邦政府債務のGDPに対する比率が上がると労働力参加率が下がることが確認できます。これは、政府の保護が手厚いので働かずに生活保護で生きていく人たちが増えたため労働力参加率が下がるのだというわけです。

たしかにそういう側面もあります。ただ、下段を見ると、1953年と1970年の双子の天井をピークに労働分配率は延々半世紀近く下がりつづけて2013年にやっと底打ちしたのです。

あまりにも労働への報酬が低くなりすぎたので、労働力参加率も下がっていると見るのがすなおな解釈でしょう。

さらに、労働分配率が底打ちした2013年が時価総額集中バブルの第1フェーズが始まった年であることも注目に値します。

このへんでもう勤労者から搾り取ることは限界だと見て、大手上場企業が未上場の中小零細企業ばかりか上場している弱小企業からも資金を巻き上げるために時価総額集中バブルを膨らましはじめたのでしょう。

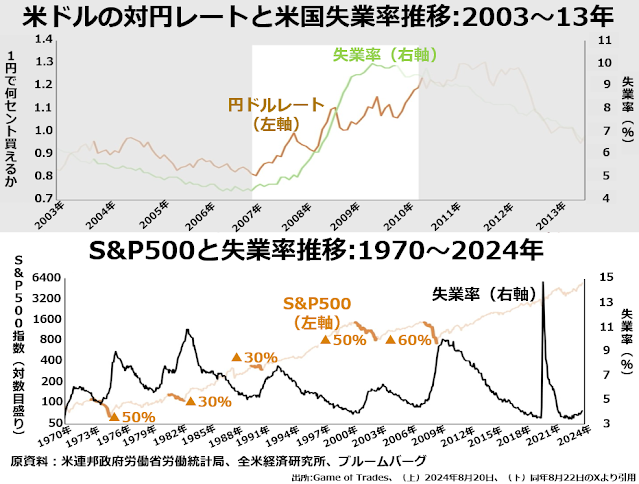

失業率や株価のサイクルも円の強さと連携次の2段組グラフの上段には、円高になると失業率が上がることが示されています。これもまた、日本企業は「安ければ市場シェアを伸ばすけれども高ければ買われない」価格競争力に頼った製品はほとんど輸出していない証拠と言えるでしょう。