古代日本でも貝紫が使われたことがわかっています。縄文時代の遺跡、東京都品川区の大森貝塚からはアクキガイ科のチリメンボラが大量に見つかっており、貝紫で布を染めていた可能性が示唆されています。

佐賀県にある弥生時代の遺跡、吉野ケ里遺跡からは貝紫で染められた絹布が発掘されました。しかしその後は見られなくなっていて、理由はまだわかっていません。

地中海沿岸地域では染色用の貝を大量に採ったために数が減り、やがて廃れてしまったと考えられていますが、日本でもそうだったのかもしれません。

そのかわり、日本では紫草という植物の根「紫根(しこん)」が使われるようになりました。

紫根は加熱して70℃を超えると黒く濁ってしまうという特徴があるため、煮出して簡単に染料を作ることができません。

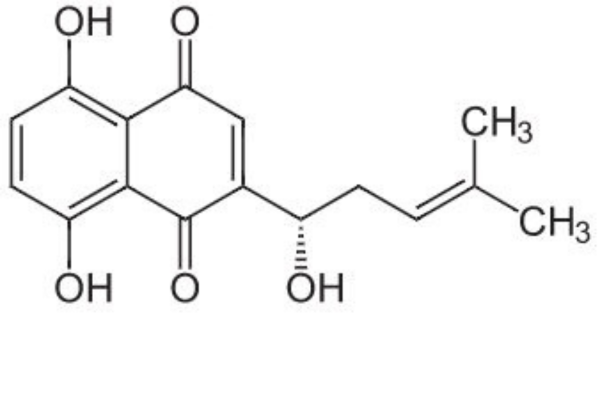

そのため、紫根に含まれる紫色の成分のシコニンを高温で煮出さず、しごき出すようにして得る必要があります。

また、煮出しておらず水中に均一に散っているわけではない染料でも染まりやすいよう、染める布はあらかじめ椿の灰を使って媒染しておかなければならず、しかもアルカリ性・酸性によって紫色が青み・赤みに振れることから、染色液のpHを調整する技術も要求されました。

植物を用いた技術であっても染料を作る手間、染色以前の媒染、濃い色に染めるための時間がかかり、簡単に染められる色ではなかったのです。

技術だけでなく、濃い紫色に染めるためには大量の紫根が必要でした。

聖徳太子が定めた冠位十二階では濃い紫は最も高位の色に定められていました。8世紀に律令制が定められた時には位階に応じた色も定められました。

顔を見るより先に色で人の位階を見分けていたのです。

このように色が政治利用されるようになると、染める度に色味や濃さが変わっては困ります。そのため、10世紀に編纂された格式(律令を施行するためのルールブック)『延喜式』には、位階に応じた色を出すためのレシピも定められました。