■ 三省堂の辞典最新版をそろえてみた結果→意見がわかれた

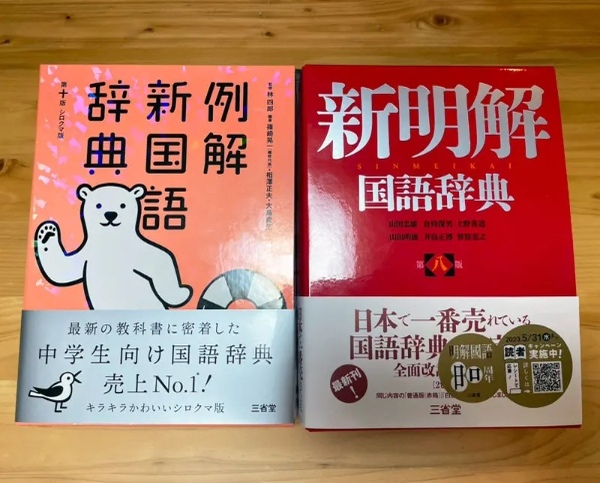

ここまで調べたなら最新版も見なければならないでしょう。ということで、「なるほどは目上に失礼(使わない)」と掲載していた「新明解国語辞典」と「例解新国語辞典」、そして柔軟路線の「三省堂国語辞典」。加えて、三省堂のラスボス「大辞林」も入手。最新版なのでもちろん新品です。大きな図書館が近くにある人は羨ましいなぁ……。

さて、いよいよ「なるほど失礼論」の最終決戦。三省堂の辞書たちは最新版でどう解釈しているのか見ていきましょう。

▼「新明解国語辞典」第八版「なる ほど【成(る)程】」より引用

・第八版(2020年)P1169

相手の話を聞きながら、「確かにその通りだ」という気持ちを込めて、相槌を打つ言葉としても用いられる。ただし、立場の上の人には用いない。

▼「例解新国語辞典」第十版・シロクマ版「なるほど【成る程】」より引用

・第十版・シロクマ版(2021年)P904

目上の人が目下の者の話に同意して~<中略>目下から目上へ同じ言い方をすると、なれなれしくて失礼な感じになる。

※一部抜粋。

- - -

「新明解国語辞典 第八版(2020年)」に関して言えば、第二版、第四版と多少言い回しに変化があるものの大筋の内容に変わりはありません。

「例解新国語辞典 第十版・シロクマ版(2021年)」の場合では、先に紹介した第九版と全く同じ説明が書かれていました。どうやらこの2種類に関して言えば、「なるほどは目上に失礼(使わない)」で長年固定化されているようです。

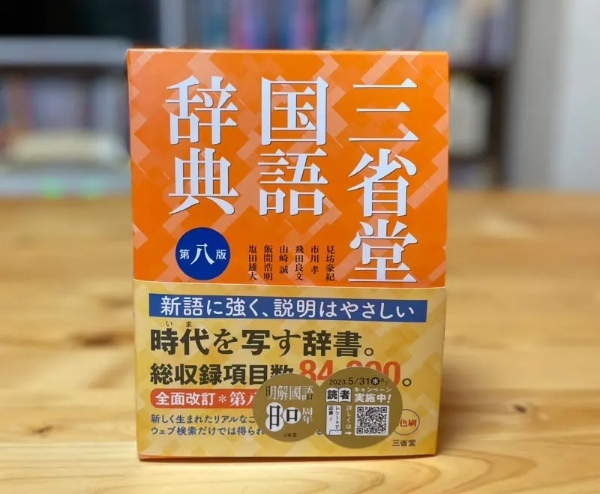

次に見るのは「三省堂国語辞典 第八版(2022年)」。第四版・第七版では「なるほど失礼」の記載はなかったものの、七版では新しい使われ方が追記されるなど“柔軟路線”が垣間見える内容となっていました。

それが最新八版ではどう変化しているのか、個人的に最も気になっている版です。

▼「三省堂国語辞典」第八版「なる ほど」より引用

・第八版(2022年)P1120

納得の気持ちを示す、あいづちのことば。<中略>目上に失礼との意見があるが、昔から、目上・目下の区別なく使う。俗に「です」をつけ~

※一部抜粋。

- - -

驚きました。先2つの辞書と全く逆の解説が追記されています。第七版との大きな違いは「目上に失礼との意見があるが、昔から、目上・目下の区別なく使う」が加わっていること。

つまり「三省堂国語辞典」は、「なるほどは目上に対しても失礼ではない」という立場を表明したのです。すごい……!辞書バトルだこれ!

まさかここにきて、三省堂の中で意見がハッキリわかれるとは思いもしませんでした。

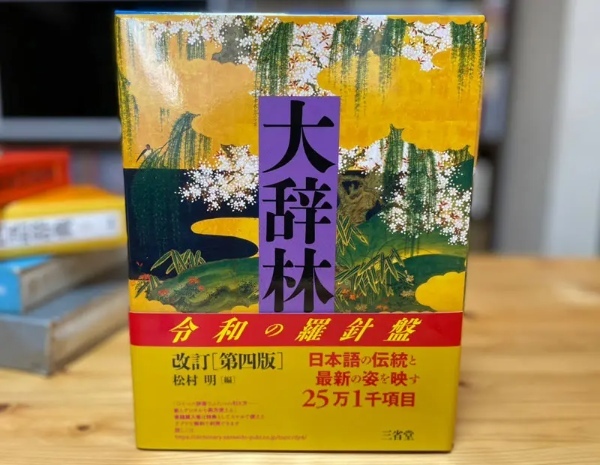

これは三省堂のラスボス「大辞林」に結論を委ねるしかないかもしれません。なるほどは失礼なのか、なるほどは失礼じゃないのか?

▼「大辞林」第四版「なる ほど【成る程】」より引用

・第四版(2019年)P2052

その通りだというように相手に同意したり、自ら納得したりする気持ちを表す。

※一部抜粋。

- - -

ズコ!「小辞林」でも失礼に関する記載がなかったのでもしかして、とは思っていましたが……。「なるほどが失礼」といった記載は「大辞林」にもありませんでした。

まぁ、三省堂の3つの辞書以外は全て触れていませんでしたから、当然といえば当然なのかもしれません。むしろ記載があるほうがレア。

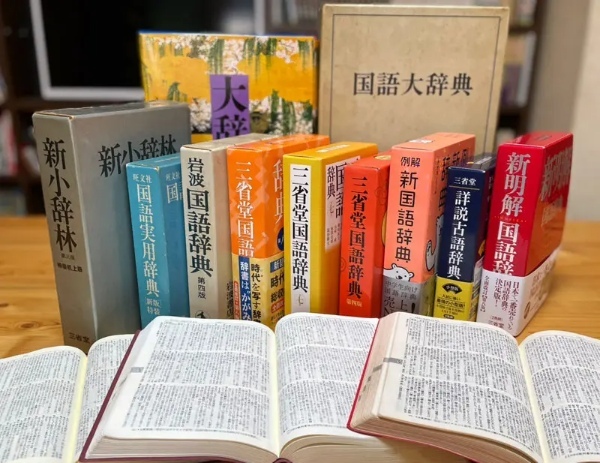

ちなみに今回調べた辞書の数は25種類で、版で数えると30冊。内三省堂発行の辞書は9種類、版は14冊でした。(大辞林、小辞林は1種類とせず、各1種類でカウントしています)

【辞書バトルの結果】

・「なるほどは目上に失礼(使わない)」と記載があったのは、三省堂の「新明解国語辞典」と「例解新国語辞典」。

・逆の立場を取るのが「三省堂国語辞典」。

・その他の辞書は「失礼かどうか」について触れていない(ただし、筆者が今回調べた範囲に限る)

■ 昔から使われていたのに「失礼」になったのはどういうワケ?

「なるほどは目上には失礼」という説には根拠となる辞書が確かに存在していました。今から約50年前に出版された「新明解国語辞典」の第二版(1974年)にあるということはその時代すでに、「目上には失礼だ」という認識が世にあったのでしょう。

ただしどの辞書をみても「失礼になる“理由”」まではハッキリ書かれていません。あったとしても「例解新国語辞典」の「なれなれしくて失礼な感じになる」というぼんやりな記述。

そしてなにより見過ごせないのが「三省堂国語辞典」第八版で追記された「昔から、目上・目下の区別なく使う」。「成る程」はもともと「できるだけ・なるだけ」といった意味で使われており、この意味に「失礼」な意味があったとは思えません。追記されたとおり上下関係なく使われていたとみる方が自然です。

こうしたケースで考えられるのは、言葉そのものに問題があるのではなく「使い方に問題がある」パターン。

このヒントとなりそうな解説を、東京堂出版の「日本語語源辞典」で見つけることができました。

明確に「なるほどは目上に失礼」とは書いていないものの、出版された当時の用例として次のような説明が記されています。

▼東京堂出版「日本語語源辞典(1983年)」「ナルホド【成る程】」より引用

今では、モットモと同じように、後にシカシをつけて反対のことをいうのに用いられるが、もとは、「成る程」と字義通りに、此上もなくの意味だけに使っていた<中略>今では受け返事に、ナルホドを多用する人がある。

※一部抜粋。

- - -

「日本語語源辞典」が発行されたのは1983年。当時も「なるほど」には「受け返事」としての使われ方があったものの、同時に「なるほど」につづけて「しかし(続けて反対意見を述べるときに用いられる)」を繋げる使われ方もあったようです。「なるほど、しかし~」という使い方。

たとえばAさんが「このプロジェクトを実行するのは、Aプランが安全だと考えます」と言ったとします。するとBさんが「なるほど。しかし、Bプランの方が費用は安くてすみます」と返す使い方です。

この「なるほど、しかし~」の使い方の方で聞き慣れていれば「否定される」と思い「失礼」だと認識する人はいてもおかしくありません。言い訳のときに使われる表現でもあり、言われた側には「イラッ」と感じる人がいたのかも。

実はこの用例、ここまで「失礼である」という根拠が不明だった「確かに」でも存在しています。出てきたのは、講談社の「類語大辞典」。今回調べた中で、唯一「確かに」を掲載していた辞書で、2つ意味を掲載していたうちの1つです。(もう片方は「間違いなくそうであること~」といった意味で掲載されています)

▼講談社「類語大辞典(2002年)」「ナルホド【成る程】」より引用

・P239(1603-f-04)

[確かに]相手の指摘や意見、事実などを正しいと認めたうえで自分の意見などを述べるときに用いる言葉。「~君の言うとおり状況は厳しい。しかし・・・」

※一部抜粋。

- - -

「確かに」「確か」には、「確実であるさま」などの意味がもともとあります。いまでは「なるほど」と同じく、同意や納得を込めた相づちとしての使われ方で多く耳にしますが、かつては「なるほど・確かに」で共通する「否定」の使われ方まであったようです。

セットで「なるほど・確かに」が失礼とされているのは、もしかするとこれが原因なのかもしれません。

昔は目上の方の意見を目下の者が否定するというのは、あまり許されなかった時代。できたとしても人前では大変失礼だったことでしょう。そうした時代の風習が転じて「なるほどは目上に失礼」「上から目線で感じる」と一部で認識されていったのかもしれません。

■ 結局「なるほど・確かに」は失礼なのか失礼じゃないのか

いろいろ調べてきましたが、結局のところ「なるほど・確かに」は失礼なのか失礼じゃないのか?どっちなんでしょう。

「なるほど」に関しては、辞書でも意見がわかれ、さらには「ちょっとイラッとする」用例もみつかりました。失礼かと言われたら、失礼かもしれない。ただし注視したいのは「失礼」だと感じる人がいる一方で、「失礼だと感じていない人」も多くいること。

今回調べた辞書の中でも25種類中「失礼」だと出てきたのは2種類、残りは反対意見が1種類、触れていないものが22種類です。辞書だけでもこれだけ扱いに差があるのですから、「失礼」だと知らない人が多いのもうなずけます。

それに冒頭でも説明したとおり九州、特に福岡県では語尾に「~です」とつけて丁寧語とする言葉の文化が存在しています。

これは「なるほどです」「確かにです」に限らず、「(目上の人に対し)そがんこと言っとらんとですよ」「なんもしとらんとです」「ほんなこつですか」など多くの会話で用いられており、とにかく語尾に「です」がつけば基本丁寧語というルール。福岡はじめとする近隣のこの使い方は、ある種「万能丁寧語」なのかもしれません。

このように地域によっては「~です」(「~ですね」の場合もある)をつけると丁寧語扱いになるルールも存在しています。

それを他の地域の人が「福岡人非常識な人多いわぁ~」「目上に失礼ってしらないの~」と決めつけるのは危険。

相手にとっては丁寧語である以上、敬意ははらわれています。例え知らなかったとしても否定してしまうのは、かなり無礼な行為。相手によっては「くらすぞ」※と言われても、おかしくない事態です。

(※ここでは「なぐるぞ」程度でやわらか~く解説しておきますが、本来の意味は……結構過激です。怒りの度合いは身近な福岡人にでも聞いてみてください)

言葉の解釈とは時代以外に、地域でもさまざまな種類が存在しています。その前提を無視して、いくつかの辞書にあったからといい「常識」だと強いるのは無理な話。それに50年前から辞書に掲載されつづけていても、いまだ「なるほど」について「失礼ではない」と感じる人が多いわけですから。

■ 「目上に失礼」だと決めつけるのは危険

よって筆者が思う結論ですが、「なるほどを失礼だと感じる人はいるにはいる」けれど、「思わない人も同じくらい多く存在している」「地域によっては丁寧語として扱う使われ方もある」ため、言われた側は「寛容であるほうが無難(安全)」。

それに「なるほど・確かに」の2つは、あまりにも相づちとして浸透しすぎています。今からマナーとして浸透させるよりも、「目上に対して失礼と決めつけるのは、誤解を招く恐れがある」ということを広めて、「失礼」だと感じる人の考えをアップデートしていってもらうほうが一番近道かつ安全な解決方法。

そもそも古くから日本には「上のものは下のものに寛容であるべき」という文化が存在しています。親子、きょうだい、上司部下、年上年下、これは全てに通じる伝統マナーかと。

人と人とがつきあう以上マナーは確実に存在します。言葉なら、敬語にも丁寧語、謙譲語、尊敬語とありどれも美しい日本の言葉文化です。これらは共通して使えるマナー。しかしそれ以外の言葉の場合には今回のように注意が必要。世代、時代、地域によって考え方が全くことなるわけですから。失礼と決めつけると、場合によっては「逆に失礼」になりかねません。

マナーはあくまで人と人との交流を円滑にする手段。手段にとらわれすぎて、関係を壊してしまう方がもったいない。人は生もの、言葉も生もの。何事も寛容であることが、きっと一番かと思われます。

<参考・引用>

NHK・最近気になる放送用語「なるほどですね」?

おたくま経済新聞公式SNS7月17日投稿

※他の参考文献等については本文中各所に掲載しています。

(宮崎美和子)

提供元・おたくま経済新聞

【関連記事】

・ロレックスはもう時代遅れ?富裕層が熱狂する2つの時計ブランド

・初心者が摂りたい筋トレの効果を高めるサプリ4選

・筋トレと有酸素運動、順番はどちらが先か?理由と効果を解説

・筋トレBIG3とは?忙しい人こそ実践したいトレーニングを紹介

・初心者向け!ネット証券ランキング