「なるほど」「確かに」という言葉。同意や相づちとしてよく用いられています。

また近年では「なるほどです」「確かにです」など、語尾に「です」をつけて用いられる場合もあります。九州では特に聞くことが多く、なかでも福岡県ではよく用いられている表現です。

ところがこの「なるほど」「確かに」という言葉が、「目上の人には失礼」という説があるのです。つい最近SNSで話題になっているのをみかけて驚いてしまいました。

筆者は社会人になって27年、上司という立場になって18~9年ほどたちますが、そんな話はこれまで聞いたことがありません。

学生時代はマナー講習を受講し、社会人になってからは会社のカリキュラムで外部のマナー講習、役職付きになったら役職者向けの講習などひととおり受講してきましたが、聞いた覚えが全くないのです。

これは私だけなのでしょうか?それとも教えられていたのに忘れているだけ?自分の常識を疑ったときは人に聞くのが一番。編集部のSNSで問いかけてみました。

【注意】

本稿はWEB記事にはあるまじき文字数があります。なんと約9千字。一気に読むのはとても大変なので、全て読む気がある方はブックマークでもして時間のあるときにでもゆっくりお読みください。

また、全部読む気はないけれど結論だけ知りたいと言う方は『■結局「なるほど・確かに」は失礼なのか失礼じゃないのか』あたりまで飛ばしてください。

■ 驚く人が多い一方で、失礼だと教えられたという人も

SNSで問いかけてみたところ、筆者と同じく驚く人が多めでしたが、中には「うちの会社でも、なんか知らんが使うなってよく言われるな」「学生時代に教師にそれでどやされました」という声や、「単純にタメ口だから駄目なだけだろ」という意見も寄せられました。

「なるほど」「確かに」を目上の人に使ってはいけないというマナーは、本当に存在していました。なるほど……。

存在は確認できたものの、次にわいてきた疑問が「何が根拠(出典)になっているのか?」という点。

この2つの言葉が「目上の人に使ってはいけない」と知らない人が多い一方で、やや少ないながら「知っている」人もいたからです。

根拠となる存在(出典)は必ずあるはず。また、「知っている人・知らない人」にわかれる理由も必ず何かあるはずです。

■ 根拠は三省堂の「新明解国語辞典」?

調べてみてすぐに出てきたのが「ビジネスマナー」を伝える複数のネット記事。「なるほど」「確かに」は目上の人には失礼だと紹介されていますが、根拠(出典)はあいまい。掲載日を見てみると、多いのが2020年~2023年にかけて。古いものでは2017年頃のものも確認できました。

さらにネットの記事や投稿をみていくと、「なるほど」について失礼か否か議論された跡が残されていました。古いものだとYahoo!知恵袋にあった2006年の相談。

筆者が行ったSNSでの問いかけにも「15年前くらいに新入社員マニュアル作ったことがあってその時に“なるほどは要注意”ってのを知った気がする」という声がよせられていたので、少なくとも今から15年~17年前頃には既に一部でマナーとして認識されていたようです。

その後も調査をすすめると、2009年にNHKが公開した「なるほどですね?」という記事を見つけることができました。

この記事の中では、「なるほど」という相づちが、三省堂が出版する「新明解国語辞典 第六版(2005年)」で、「目上の人には用いない」と記されていることが紹介されています。他の記事でも、出典があるものは「新明解国語辞典」を根拠にしている場合がほとんど。

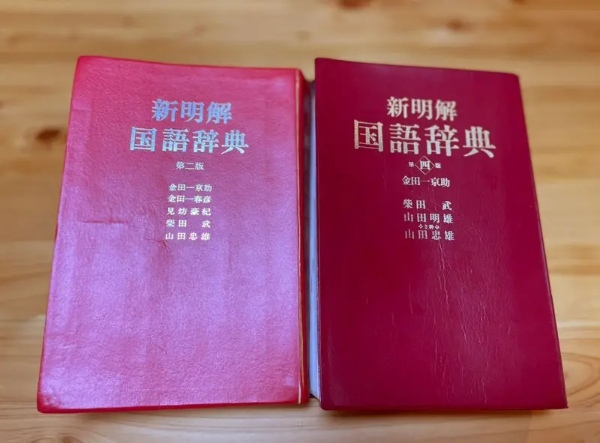

そこで版違いながら手元にある「新明解国語辞典」の第二版(1974年)と第四版(1989年)で確認してみると、「なるほど」の項目には次の内容が記されていました。

▼「新明解国語辞典」第二版・第四版「なる ほど【成(る)程】」より引用

・第二版(1974年)P837

他人の主張・説などを聞いて・確かにそうだと同意する<中略>(感動詞としても用いられる。ただし、目上の人に対しては言わない)

・第四版(1989年)P964

他人の主張や説などを聞いて・確かにそうだと同意する<中略>(感動詞としても用いられる。ただし、目上の人に対しては言わない)

※一部抜粋。

- - -

複数の記事が根拠にしているとおり、「目上の人に対して用いない」ことが掲載されています。一方、「確かに」についても調べてみると、こちらは「確か」という項目だけがあり、「目上の人に~」といった解説はなし。

そこで念のために、他の辞書では「なるほど」「確かに」の項目がどうなっているかも調べてみました。結果は次の通りです。