■ 「目上の人に対して失礼(使わない)」という記述があるか各辞書を調査

※記述ありには★をつけています。

※「確かに」がなく「確か」がある場合には、「確か」の項目で調査結果を掲載しています。

・角川書店「角川国語辞典 新版(1969年)」

-「なるほど」P774=なし

-「確か」P627=なし

・三省堂「新明解国語辞典 第二版(1974年)/第四版(1989年)」

-「なるほど」=あり★

-「確か」=なし

・集英社「新修実用辞典 第二版(1975年)」

-「なるほど」P396=なし

-「確か」P320=なし

・角川書店「角川実用辞典 第二版(1980年)」

-「なるほど」P627=なし

-「確か」P511=なし

・小学館「国語大辞典 第一版(1981年)」

-「なるほど」P1856=なし

-「確か」P1548=なし

・東京堂出版「日本語語源辞典(1983年)」

-「なるほど」P122=なし

-「確か」P項目なし=なし

・三省堂「新小辞林 第三版(1985年)」

-「なるほど」P518=なし

-「確か」P419=なし

・岩波「国語辞典 第四版(1986年)」

-「なるほど」P841=なし

-「確か」P682=なし

・旺文社「国語実用辞典 新版(1989年)」

-「なるほど」P693=なし

-「確か」P564=なし

・三省堂「辞林21(1993年)」

-「なるほど」P1353=なし

-「確か」P1261=なし

・三省堂「詳説古語辞典 小型版(初版2000年/小型版2017年)」

-「なるほど」P933=なし

-「確か」P758=なし

・講談社「類語大辞典(2002年)」

-「なるほど」P274(1811-f-09)=なし

-「なるほど」P275(1811-z-01)=なし

-「確かに」P239(1603-f-04)=なし ※

-「確かに」P1403(9406-f-06)=なし ※

・三省堂「大活字 現代国語辞典 ことばの林(2003年)」

-「なるほど」P765=なし

-「確か」P610=なし

・小学館「日本語新辞典(2005年)」

-「なるほど」P1274=なし

-「確か」P1028=なし

・三省堂「新用字辞典(2011年)」

-「なるほど」P483=なし

-「確か」P398=なし

・学研プラス「新レインボ-小学国語辞典 改訂第5版(2015年)」

-「なるほど」P932=なし

-「確か」P735=なし

・三省堂「例解新国語辞典 第九版(2016年)」

-「なるほど」P905=あり★

-「確か」P732=なし

・岩波「広辞苑 第七版(2018年)」

-「なるほど」P2196=なし

-「確か」P1795=なし

・小学館「例解学習国語辞典 11版(2019年)」

-「なるほど」P940=なし

-「確か」P762=なし

【一応みたけど項目すらなかった辞典】

・東京堂出版「隠語辞典(1974年)」

・東京堂出版「忘れかけた日本語辞典(2005年)」

・東京堂出版「東京弁辞典(2004年)」

・青蛙房「江戸語辞典 新装版(初版:1971年/新装版:2004年)」

- - -

手持ちの辞書に加えて、図書館にも行き、古いものから新しいものまで調べてみてわかったのが「なるほど」が目上に対して失礼であると言及しているのは、三省堂発行の「新明解国語辞典」と「例解新国語辞典」の2種類に限られていたこと。

国内で発行された全ての辞書を調べたわけではありませんが、それでもこの問題については三省堂が強く影響を与えていることは間違いないようです。

そして「確かに」について言及していたのは、講談社の「類語大辞典(2002年)」のみ。他は「確か」で掲載されていました。

意味は「確かに」「確か」ともに「間違いなく明らか」「はっきりしているさま」など。

SNSの意見に来ていた、「タメ語(対等な言葉)である」といった解釈についても一応みてみましたが、これに関してはどの辞書にも書かれていませんでした。

よって「確かに」が失礼か否かについては、これ以上調べることが困難なため、後に記す筆者の考えまでいったん置いておき、残る「なるほど」の方を深掘りしていきます。

■ 「新明解国語辞典」のライバル「三省堂国語辞典」はどう解釈・変遷しているのか?

ここからは、先の調査で判明した「三省堂発行の辞典」にしぼって調査をしていきます……が!筆者が住む地域の近隣図書館では蔵書が限られすぎたため、手っ取り早く中古書店や一般書店で必要な辞書を購入。かなりかかったことだけ一言付しておきます。

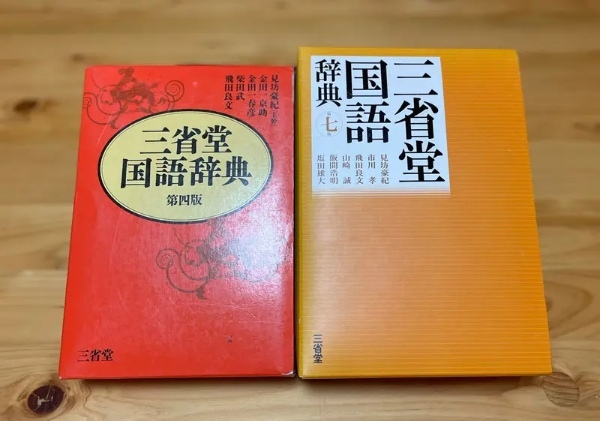

まず購入したのは「三省堂国語辞典」。「目上の人に対しては言わない」と掲載している「新明解国語辞典」のライバル辞書です。

「新明解国語辞典」「三省堂国語辞典」は、どちらも三省堂発行であることに変わりはないのですが、言葉に対する解釈や表現が微妙に異なるのです。同じ出版社、同じ辞書でも似て非なるもの。

ライバル辞書では一体どう紹介しているのか?版によってどう違いがあるのか?古い版から見ていきましょう。

▼三省堂「三省堂国語辞典」第四版・第七版「なる ほど[成る程]」より引用

・第四版(1992年)P870

相手の言葉にあいづちをうつときに使う

・第七版(2014年)P964

賛成をあらわす、あいづちのことば。(俗に、「です」をつけて「ああ、-ですね」のように言う)

※一部抜粋。

- - -

上記は一部抜粋となりますが、「なるほど」が目上に対して失礼といった記載はどこにもありませんでした。

今回調べた三省堂発行の辞書(ここまでで8種類)に限っても、言及していたのは「新明解国語辞典」と「例解新国語辞典」の2種類のみ。他の辞書では「三省堂国語辞典」と同じくふれていません。どうやら三省堂の中でもこの2種類だけは、他の辞書と方針がことなるようです。

そして「三省堂国語辞典」の2つの版を比べて注目したのが、七版で追加された「なるほどです」と「です」をつけるという用例の解説。新しい使い方もしっかりカバーし、小まめにアップデートしていることがわかりました。