- 金融機関の金融勘定 対GDP比

最後に金融機関の金融勘定です。

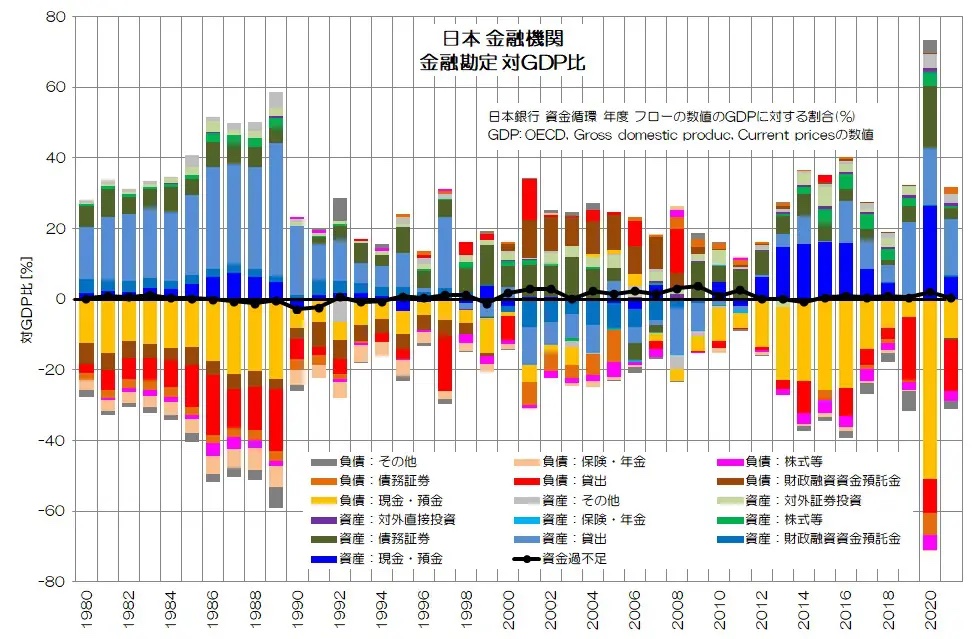

図5 日本 金融機関 金融取引・資金過不足 対GDP比日本銀行 資金循環統計、 OECD統計データ より

図5は日本の金融機関の金融勘定 対GDP比のグラフです。

まず驚きなのが、金融資産も負債も年間の金融取引が、近年では対GDP比で20~40%ほどもあるという事です。

企業や家計で5~10%等ですので、金融機関の扱う金融取引の規模が他の主体に比べて圧倒的に大きい事になります。

各主体の金融取引を媒介するという事から当然だとは思いますが、日本全体の金融取引の規模がわかり大変興味深いです。

そして、金融資産と負債の純増額が相殺されて、ほぼゼロという事もわかります。

時系列でみると、1989年までは金融資産も負債も拡大していき、1990年に急激に収縮します。

金融資産も負債も、対GDP比で60%近くの取引規模に達していたことになります。

この時期、金融資産側で増加していたのは主に貸出です。

これは他の主体の負債のうち借入になります。

対GDP比で30%程が続いていたわけですね。

毎年他の主体(主に企業と家計)がこれだけの規模の借入を増やしていたことになります。

負債側で大きいのが、現金・預金と貸出です。

金融機関の負債側に計上される現金・預金は、他の主体の預金となりますね。

これも1989年までは対GDP比で10%程度となっていました。

つまり、企業や家計が年間で対GDP比30%の借り入れを増やしていき、10%の預金を増やしていたことになります。

バブル崩壊後、これらの状況は一変して、金融資産も負債も合計20%前後の水準に落ち込みます。 とりわけ特徴的なのが、2001~2008年頃までです。

金融資産と負債を「減らす」という挙動が見られますね。

負債(赤系)がプラス側だったり、金融資産(青系)がマイナス側という事は、その分減っていることを表しています。

減っている負債は、貸出(赤)と財政融資資金預託金(茶)です。

財政融資資金預託金の減少は、図3の政府の金融資産が減少している部分と対応しますね。

減っている金融資産は、貸出と財政融資資金預託金です。

ここでも財政融資資金預託金が登場しますが、詳細はよくわかりません。

政府と金融機関との間の金融取引になるようです。

ちなみに、この区分方法においては中央銀行(日本銀行)は金融機関の一部として扱われています。

貸出が減っている部分については、家計や企業、政府の負債のうち貸出が減っている部分と対応しているはずです。

バブル期に過剰に増えた負債を減らしていくように、各経済主体が挙動しているように見えますね。

そして、2012年以降は再び金融資産も負債も増えるという状況に戻っています。

ただし、バブル崩壊以前とは少し構成が異なっているようです。

金融資産は、貸出ではなく現金・預金が増えています(日銀預け金が多く含まれます)。

ビジネス

2023/05/17

「金融勘定」の対GDP比

関連タグ

関連記事(提供・アゴラ 言論プラットフォーム)

今、読まれている記事

もっと見る