John Kevin/iStock

- 家計の金融勘定 対GDP比

前回は、日本の各経済主体の金融勘定についてご紹介しました。

1990年代~2010年頃まで、各経済主体とも大きく変調していた期間があることがわかりました。

この時期の変調がイレギュラーだったのか、むしろ1990年以前の状況が過剰だったのか、少しずつ検証していきたいと思います。

金融勘定に記録される金融取引は、1年間の金融資産や負債の純増額を表すフローの数値です。

同じ年のGDPとの比率を見ると、各取引項目の金融取引が、その年の経済規模に対してどれくらいの割合であったかが把握できるはずですね。

このように、対GDPで数値化することで、他国の水準と比較ができるはずです。

今回はまず、日本のデータで対GDP比を眺めたのち、次回以降は各国の水準との比較をしていきたいと思います。

まずは、家計の金融勘定から見てみましょう。

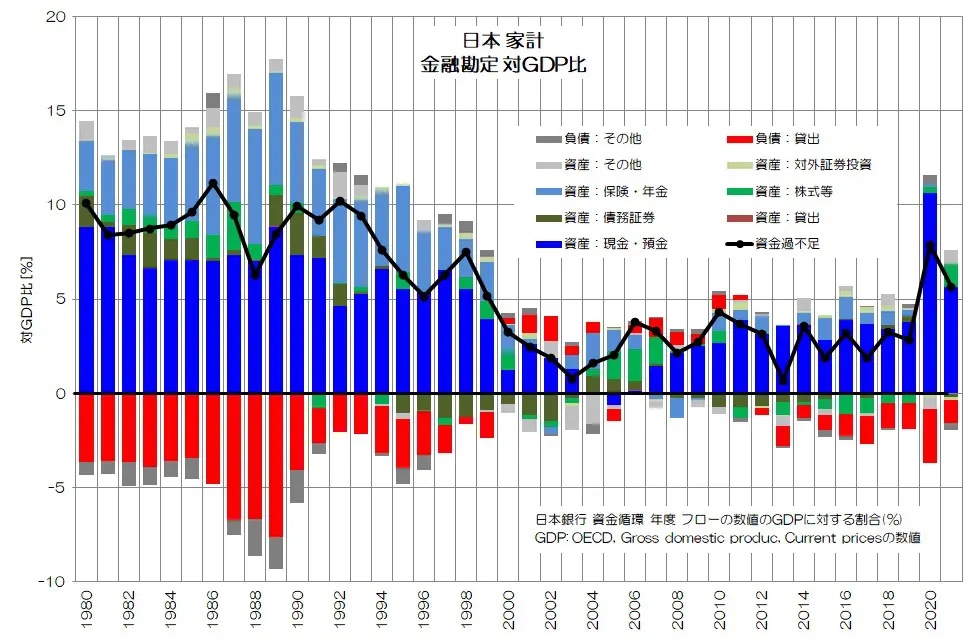

図1 日本 家計 金融勘定 対GDP比日本銀行 資金循環統計、OECD統計データ より

図1が日本の家計の金融勘定について対GDP比で表現したグラフです。

資金過不足が増える変化をプラス側、減る変化をマイナス側としています。金融資産が青・緑系、負債が赤・橙系の色としています。

対GDP比で見ても、資金過不足が2000年頃を機に急激に減少している様子がわかりますね。

1998年までは、5~10%程度の資金余剰だったのが、2003年にかけて減少していき、その後3%前後で推移しています。

現金・預金(青)に着目すると1998年までは5~10%のプラスでしたが、2003年にかけて減少し、2007年以降少しずつ増えていますが3%程度に留まります。

保険・年金(水色)や、負債側の貸出も1990年代までは非常に大きな水準でした。

特に負債は2000年代の調整期を経て、2010年以降で増えつつあるように見えますが、水準としては1980年代と比較して大きく目減りしています。

保険・年金も2000年頃から急激に減少したままの状態です。

1980年代、1990年代は家計の金融取引は、近年よりも大きかったようです。

むしろ、過剰なくらいだったのかもしれません。

次回以降で、他国の水準と比較すると相対化されると思いますので、楽しみにしておきたいと思います。