X因子としての自由性と不公平性

図1で右上においた「自由性」と「不公平性」という「✕因子」は、「生活安定→未来展望」がある程度可能であっても、そのまま「結婚・出生」への直接的効果をもたらさない変数として位置づけられる。

まず「自由性」は人の自由を奪わない限り、誰にでも最大限尊重される人類特有の価値である。だから、個人の生き方としては、未婚でも既婚でも有子でも無子でも構わない。現に「このような時代に子どもを産んで育てられない」「子どもは要らない」「二人だけで楽しみたい」などの意見は少なくない。

しかし、そのライフスタイルでは、当事者としての子育てコストはゼロとなるが、社会全体がそれを選択すれば、次世代育成ができなくなり、やがては国民全体の「自由な生き方」をも奪ってしまう。これもまた「社会的ジレンマ」の問題になる。

反対に子どもを育てる選択をすれば、それだけの出費がかさみ、子育てしない人々との間において、次世代育成のためのコスト負担に大きな「不公平性」が生じるという問題がある。

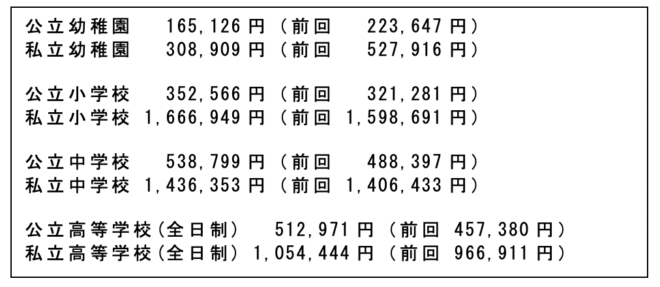

「学習費総額」にみる「不公平性」この「不公平性」は、たとえば表3のような「学習費総額」でも顕著になる。なぜなら、この負担すべてを産んだ親が受け持っているからである。その一方で生まない選択や未婚者では学習費負担がゼロになり、同じように次世代育成の役割をもつ現世代ではありながら、このような負担格差が生じるために、実際に子育て世帯からは「不公平感」が表明されることがある注9)。

表3 子どもの学習費総額(2021年度)出典:文科省「子供の学習費調査」(2021年度)文科省ホームページ(注)表の中の「前回」は2019年度調査結果である。

換言すれば、子育てしないライフスタイルでは生き方の「自由性」が強調されるが、子育てしている側からすると、その「自由性」は次世代育成の点では「不公平性」を強めるという判断になり、両方の溝は深まるばかりである。

関与が薄いとされてきた男性や企業、高齢者なども巻き込めるかこの点が国会での「少子化対策」議論の中心にならないと、現状の打開策には至らず、「異次元」にも到達できない。図1でX因子とした「自由性」と「不公平性」をめぐる論戦が期待される。

その先に、1月31日の首相答弁として報道された「関与が薄いとされてきた男性や企業、高齢者なども巻き込み、社会の雰囲気を変える」きっかけが見えてくる。すなわち「社会全体」の範囲がいっそう拡大することで、より現実的な人口反転のための展開に近づけるようになる。

合わせて、国民の正規雇用の確保と勤勉性を維持するために、与野党の政治家諸氏に「未来展望⇔生活安定」の道筋の具体化を求めておきたい。

■

注1)これらの3本柱による諸事業の中では、「少子化対策」とは無縁と思われる費目が少なくない。それをここでは「割れ窓」と称した。「割れ窓」理論の意義と成果はケリング&コールズ(1996=2004)に詳しい。

注2)ここでいう「小さな割れ窓」とは、「少子化対策事業」の範疇に含めにくい以下の諸事業を念頭に置いている。厚労省「たばこ対策促進事業」、文科省「国立女性教育会館運営交付金」、農水省「都市農村共生・対流及び地域活性化対策」や「農山漁村振興交付金」や「次世代林業基盤づくり交付金のうち木造公共建築物等の整備」、国土交通省「省庁施設のバリアフリー化の推進」「鉄道駅におけるバリアフリー化の推進」「駅空間の質的進化」「地域公共交通確保維持改善事業」、厚労省「シルバー人材センター事業」などであり、これらを含めた「少子化対策」関連諸事業は、毎年の『少子化社会対策白書』の末尾に一覧表として掲載されている。読者の立場に応じて、「割れ窓」に認定される少子化対策事業は増えるはずである。

注3)アゴラでも同じような文脈でいくつかまとめてきた(金子、2023a;2023b)。

注4)2000年4月からの介護保険制度では、40歳以上の全国民を「社会全体」として「保険料」を強制的に徴収している現実がある。しかし同じ厚生労働省の所管であるにもかかわらず、「少子化対策」の歴史では「社会全体」がうやむやのままで推移してきた(金子、2016:25-26)。政府はなぜこの成功した「社会全体」のモデルを学ばないのだろうか。

注5)単身者はもとより子育て期間の男女でも定年を控えた男女にしても、定年後の暮らしを始めた男女にしても、「生活の質」の判断基準は「未来展望→生活安定」にある。

注6)交絡因子についてはパール&マッケンジー(2018=2022)を参照。

注7)高齢化対応の介護保険制度が、40歳以上国民のすべてを網羅する完全な「社会全体」での仕組みであることから、同じく「社会全体」での対応である「こども保険制度」や私の「子育て基金制度」を30年以上提唱してきたが、 放置されたままである(金子、1998:62)。

注8)このような「日本的経営」システムを高く評価して、高度成長期を描き出したヴォーゲルの『ジャパン アズ ナンバーワン』が刊行されたのは1979年であり、翻訳も同じ年に出ている。

注9)子育てに伴う負担はもちろん学習費だけではなく、衣食住余暇全般に及ぶ。

【参照文献】

金子勇,1998,『高齢社会とあなた』日本放送出版協会. 金子勇,2023a,「少子化対策の『異次元』確定に向けて」(アゴラ言論プラットフォーム 1月18日). 金子勇,2023b,「『異次元の少子化対策』考-婚外子率と合計特殊出生率と消費税率の国際比較から」(アゴラ言論プラットフォーム 1月24日). Kelling,G.L.,& Coles,C.M.,1996,Fixing Broken Windows, The Free Press.(=2004 小宮信夫監訳 『割れ窓理論による犯罪防止』文化書房博文社). 尾高邦雄,1981,『産業社会学講義』岩波書店. Pearl, J. & Mackenzie,D.,2018,The Book of Why:The New Science of Cause and Effect, Allen Lane.(=2022 夏目大訳『因果推論の科学』文藝春秋). Vogel,E.F.,1979,Japan as Number One: Lessons to America, Harvard University Press.(=1979 広中和歌子・木本彰子訳『ジャパン アズ ナンバーワン-アメリカへの教訓』TBSブリタニカ).