東京都の独自対策

また、その国会が始まる直前の1月18日に、小池東京都知事は「少子化対策」を発表した。「国に先駆けて、国を牽引するような形で」、3本柱のうちの①に属す児童手当を1年後に増額することが主な内容である。

具体的には1月27日に予算案が示され、都のホームページでは、以下のようだ。

2024年1月から0歳~18歳までの子どもに対し、月5000円、1年分の6万円を現金で一括給付する方針が示された。この事業費が1261億円になる。 これまで0歳~2歳の第2子の保育料を半額に、第3子以降は全額無償としていたが、来年1月からは第2子以降で所得制限なく、保育料も全額無料になる。事業費は110億円である。 その他の費目では「妊婦検診の公費負担拡充」で9億円、「卵子凍結への支援に向けた調査」で1億円が見込まれた。「少子化対策」の予算は今年度よりも2000億円増加の1兆6000億円が計上され、一般会計の総予算も前年度比で3.1%増えて8兆410億円になった。

自治体間での子育て支援競争

一方でマスコミは、自治体の規模を問わず独自の子育て世帯向けの支援策を紹介続けてきた。

医療費は高校卒業まで無料、若者向け賃貸住宅支援、不妊治療助成金、出産祝い金などが自治体間でも競われており、少なくなった若者人口の奪い合いを呈しているかのようである。

ただし、それらのいずれもが岸田内閣の3本柱①②③の枠からはみ出さず、その意味では「異次元」にはなりえていない。

年齢・性別を問わず、皆が参加するのが「異次元」かかりに1月26日に岸田首相が「地域社会や企業の在り方も含めて、社会全体で子ども・子育てを応援するような社会全体の意識を高め、年齢・性別を問わず、皆が参加する、こうした次元の異なる少子化対策を実現したい」とのべられた答弁を踏まえても、「異次元」へのアプローチは困難である。

なぜなら、「社会全体」にしても「皆」にしても、もう少し正確に定義しないとこれまでと同様にそこでは非該当者が多く出るからである。

この30年間での「社会全体」あるいは「皆」とは、「産んだ親」「その家族・親族」「親が働く企業・職場」「子どもが通う保育所・幼稚園・義務教育学校」「子育て家族を取り巻く近隣・地域社会」「自治体」「政府」の7つのカテゴリーでしかなかった。これに含まれない「その他」の多くは、無関心を装い、無関係者としてのライフスタイルが目立ち、それが許される政治風土が続いてきた。

したがって「異次元」が具体化されるためには、「社会全体」を定義することが出発点になる注4)。

少子化対策の因果ダイヤグラムここでは図1により子育て支援動向を軸とし、3本柱の①②③の現状に触れながら、「異次元」への課題を明らかにしてみたい。

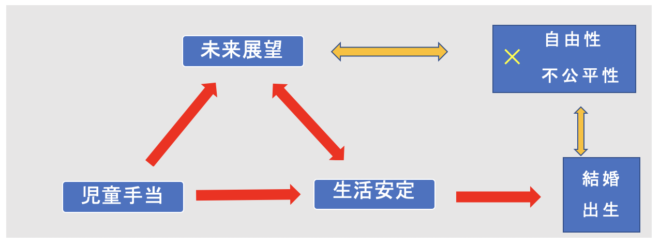

図1 少子化対策の因果ダイヤグラム

まずは、政府でも東京都でもそのほとんどが、①「子育て支援」=「児童手当」(経済要件)として語られていることが分かる。図1でいえば、左下の「児童手当→生活安定」に該当する。この金額や対象者の設定基準をめぐってこれまでは与野党が議論してきたし、東京都をはじめとする各自治体も独自の方式で決定してきたという実績がある。

「児童手当→結婚・出産」という直接経路だけでは不完全しかし誰でもが感じるように、児童手当が1万円から2万円になったら、いきなり「結婚」そして「出産」に結びつくわけではない。それを図1では「生活安定」と「未来展望」という「媒介変数」を入れて表現した。

すなわち、「児童手当→結婚・出生」という直接経路だけは考えにくく、通常ならば、「児童手当→生活安定」、「未来展望⇔生活安定」の二者の間接経路も想定されるはずである。

要するに、若い男女の「生活安定」を第一義に考えると、子育て費用の一部補助としてそれは「生活安定」にも寄与するが、それだけでは「生活安定」は得られないし、「未来展望」も難しい。なぜなら、「未来展望→生活安定」の軸は高齢者を含む全国民が当事者意識をもち、自らの人生設計の判断基準にするからである注5)。

30年にわたる日本の「少子化対策」の歴史で、この2つの「交絡因子」(confounding factor)は必ずしも十分に自覚されてはこなかった注6)。そして、現今の「児童手当」をめぐる議論でも、ともすれば「児童手当→結婚・出生」という直接経路をめぐるやり取りが主流になっているように思われる。

そうではなく、図1でいえば、児童手当、未来展望、生活安定の間の因果関連についての推論が最優先される課題になる。