生活安定と未来展望

税金による政府や自治体予算の「児童手当」は子育て世帯のミルク代、おむつ代、食費、衣服費、義務教育費などの一部には充当されるが、その金額では「生活安定」を支える十分な条件にはなり得ない。

現状で「生活安定」と将来に向けての「未来展望」の根本的条件は、働く世代にとっては「雇用安定」にあると思われる。より正確にいえば「安定した正規雇用」である。この政策が①②③の「少子化対策」と併用されない限り、現行の「児童手当」が倍になっても、「生活安定→結婚・出生」のダイヤグラムは作動しない。

若い世代の40%が「非正規雇用」の現状では、「生活安定」が得られず、「未来展望」へと結びつかない。その結果、「結婚」ではなく「未婚」が続き、カップルでも「子どもなしのライフスタイル」を継続する比率が高まってしまう。

「介護保険」と同じく、「雇用」についても厚生労働省の所管なのに、なぜ「少子化」に「非正規雇用」問題を正しく位置づけて、その「対策」に取組まなかったのか注7)。

その「正規雇用→生活安定→結婚・出生」のモデルはどこにもなかったのではない。むしろ日本史でいえば、直近の高度成長期にそれはあったと考えられる。

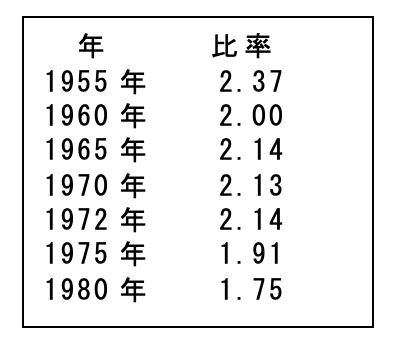

「正規雇用→生活安定→結婚・出生」20世紀末から21世紀の今日までの30年間で「出生」に関する最良のモデルとしては、日本の高度成長期(1955~1972)があげられる。表2から、高度成長期の終焉となった1972年まで合計特殊出生率は、実に2.00を超えていたことが理解される。

表2 日本の高度成長期の合計特殊出生率出典:『令和2年 厚生労働白書』

ただし、日本の高度成長期の開始時点は学術的には合意されているとはいえず、1955年から1960年あたりを想定することが多い。しかし、その終焉は1973年の第1次オイルショックの前年という判断で一致しているようである。そのため表2ではそれを配慮して、幅を広げてデータを掲げた。

高度成長期の雇用のあり方わずか50年前だが、日本人が働く際の「従業上の地位」は、「雇人のある業主」「雇人のない業種」「家族従業者」「雇用者」「役員」の5カテゴリーのみで足りていた(尾高、1981:102-103)。

このうち最大手は全体の7割を占める「雇用者」であったが、厳密に言えばこれは「被雇用者」(employee)を意味した。むしろ当時の「雇用者」はemployerであり、現在の「被雇用者」=「被用者」とは異なる使い方であった。

それがなし崩し的に融合して、今日ではたとえば『広辞苑』(第六版)でも両方の意味を掲げている。この点では英語やフランス語の方が厳密に区分している。

高度成長期には「非正規雇用」制度がなかったしかし、問題はそこにあるのではなく、「非正規雇用」が雇用者数全体の3割を超えた現在とは異なり、50年前の「雇用者」には「非正規」などが存在しなかったことである。アルバイトや季節労働者の範疇はもちろんあったが、任期付きの「非正規雇用」制度が存在しなかったこと、すなわちほとんどが「正規雇用」労働者として従業していたという事実である。

当時の「雇用者というのは広い意味のサラリーマン」(同上:106)であり、実際に「事業体の組織のなかで一定の職務に従事する『職員』あるいは『従業員』」(同上:199)であり、任期の有無に言及されることはなかった。

日本的経営システムが「生活安定」と「未来展望」に寄与したこの雇用構造をもつ会社では、①集団主義の原理に基づく日本的経営の組織体であり、②官僚制システムが典型化され、③権威主義的管理、④年功序列制度、⑤終身雇用制度などが貫徹していた注8)。

そしてこれらが正規雇用者の「生活安定」を保障し、その延長線上に「未来展望」が可能となり、このような媒介経路を経て、合計特殊出生率が2.00を超える時代を形成し得たと総括できる。

評価はさておき、日本的経営システムと正規雇用と合計特殊出生率との間にはかなりな因果推論が可能であろう。

消滅した日本的経営システム1970年代当時もこれら5つを主軸とする日本的経営システムは揺らぎ始めていたが、50年後の今日では巨大企業や大企業ではほぼ消滅した感が深い。若干の中小零細企業において、その名残は今でもあるが、経営においては能力主義や業績主義の価値軸が使われ、巨大化した組織の合理的経営が巨大企業や中小零細企業でも必然化している。

そこでは全体の3割が非正規雇用者であり、一生かけて同じ仕事上の能力を磨き上げることができなくなった。それに伴い仕事の細分化と画一性が強まり、高度成長期の雇用者の特性でもあった勤勉性もまた失われた。

その意味でも、時代の変遷に伴ない、能力主義、雇用のあり方、国民の勤勉性などに配慮した「異次元の少子化対策」が期待される時代になった。

内圧と外圧で「未来展望」ができない20世紀末までならば、確かに生産力の飛躍的拡大が雇用者の「生活安定」につながった部分はあるが、「少子化する高齢社会」という内圧とエネルギーと食料に象徴される国際的な外圧により、21世紀の日本の「未来展望」は必ずしも明るくない。

そのために、「相対的な貧困感」はむしろ強まる傾向にある。そのなかで、個人「生活安定」のために未婚化を選んだり、カップルになっても「子どもは要らない」と公言する男女が増えてきた。その積み重ねが総出生数を減らし、合計特殊出生率が伸び悩み、結局は「少子化」が40年近く続いてきたことになる。