新鮮味のない基本的3本柱

ところが、施政方針演説で出された基本的3本柱は金子(2023b)でも紹介した、

① 児童手当を中心とした経済的支援の強化 ② 学童保育や一時預かりなどサービス拡充 ③ 仕事と育児の両立支援を含む働き方改革

だったので、2023年からの少子化対策に「画期的な」基本方針と事業内容を期待した国民の多くが失望してしまった。

なぜなら、この3本柱が連綿と30年間続いてきた結果、2022年の未曽有の低い年間出生数をもたらしたからである。

対策事業の成果が点検されてこなかったこれまでに私がいくつかの機会で指摘してきた通り、この数年は防衛費と同じ6兆円も使いながら「少子化対策」が結局のところ失敗に終わった主因は、「少子化対策」と名を打った関係省庁の事業の成果が点検されないままに、次年度にも同じ事業が漫然と継続されてきたことにある。

しかも3本柱①②③の間はもとより、それぞれの柱に含まれた諸事業間でも優先順位が鮮明ではなく、単なる事業消化を繰り返してきたという歴史はもはや取り返しがつかないので、この期間は失われた30年というべきであろう。

当事者意識の比率が低かった両輪とりわけこの期間「少子化対策」の両輪であった②に属する「待機児童ゼロ」と③の代表である「ワークライフバランス」は、社会構成員全体の中では当事者意識が高くなるほどの比率はついに得られなかった。

単身者や子育てとは無縁な世帯、そして子育てが高校生以降に差し掛かった世代やすでに完了した高齢世代にとって、②の主要事業であった「待機児童ゼロ」への関心は強くならなかった。

同じく③の代名詞であった「ワークライフバランス」でも、産休・育休、定時帰宅、年休取得、コロナ時のテレワークなどを含んではいたが、企業では9割、従業者で7割を占める中小零細企業ではそれらさえも適正に実施することは容易ではなかった。ここでも「当事者意識」が高まらなかった。

「割れ窓理論」の応用発想を変えて、「異次元」期待の観点からみると、これら2者は3本柱の要というよりもむしろ大きな「割れ窓」(broken windows)に近い(ケリング&コールズ、1996=2004)。

犯罪社会学の成果として評価されている「割れ窓」理論では、小さな割れた窓をそのままにしておくと、いずれは他の窓もすべて壊されてしまうという事実を前提にして、「割れた窓」をすぐに修理すれば、他の窓が割られず、犯罪発生が抑えられるという。すぐに修理しないのは、当事者意識(自分自身の問題としてとらえること)が乏しいからである注1)。

「待機児童ゼロ」と「ワークライフバランス」はこの30年間の「少子化対策」の大きな「割れ窓」であった。それをひき起こした小さな「割 れ窓」を塞いでこそ「異次元」が見えてくる注2)。

児童手当の現行制度しかしそれは政治の役割であり、国会での議論に期待するしかない。ここでは世論としてせっかく盛り上がった「私の少子化対策論」を整理することから、新たな方向を探ってみたい注3)。

一般的にいえば政治家でもマスコミでも国民の間でも、「少子化対策」への改善案のうち一番目立つのは①の児童手当に関する費目である。それを踏まえて、因果推論の視点から問題点を明らかにする。

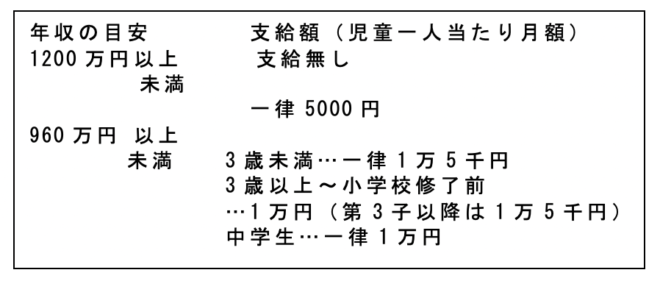

児童手当にしても10年単位で見れば、それなりに増額しているし、受け取れる基準も緩和され、受益者は拡大してきた。現在、夫婦とこども2人世帯の「児童手当の現行制度」は表1のようになっているが、団塊世代の義務教育時代とは雲泥の差がある。

表1 児童手当の現行制度(夫婦とこども2人の世帯)出典:『北海道新聞』2023年1月27日(注)配偶者の年収が103万円以下の場合で、年収は夫婦のうち高い方をみる

加えて、第211回通常国会の代表質問で「少子化対策」を取り上げた諸政党の方々の主張は、いずれも「所得制限の撤廃」に収斂する内容であった。もちろん「異次元」が具体化すれば、手当額の増額もおそらく期待できよう。