アメリカ的生活の質は確実に落ちている

我々が青少年と呼ばれる年齢だった頃には、American Way of Life(アメリカ的な生き方)と言えば豊かさの象徴でした。しかし、現在アメリカ的生活の質は落ち続けています。

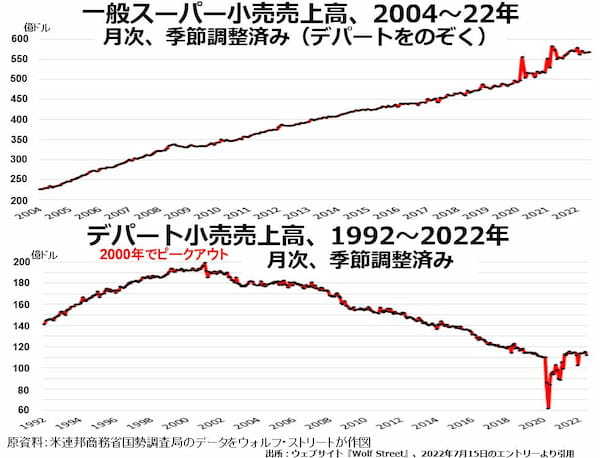

たとえば、ウォルマート、ターゲット、コストコといった価格本位の品選びをする客の多い一般スーパーは着実に売り上げを伸ばしていますが、デパートは21世紀に入ってから急坂を転げ落ちるように売上が下がっています。

つまり、たまにはちょっとセンスのいいもの、ちょっとしゃれたものを買いたいという消費者層が絶滅の危機に瀕しているのです。

もちろん、富裕層はブランドブティークなどに行くし、超富裕層になるとブランドブティークに自宅まで品物を持って来させて選ぶので、デパートには行きません。

それでは、すでにご紹介したガソリンとの併せ売りで利益を上げているガソリンスタンドをのぞいて、現代アメリカの小売業界で活気があるのはどんな業態でしょうか?

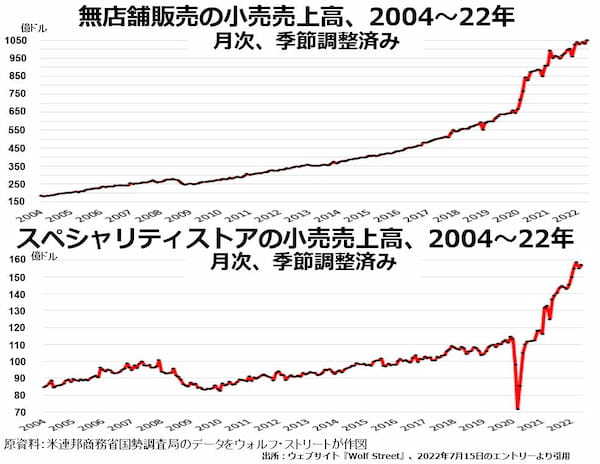

だれでも思いつくのは、eコマース(インターネット通販)を中心とする無店舗販売でしょう。

でも、この業態では最大手のアマゾンでさえ、ガソリン代がバカにならないのであまり買いものに行けないという世帯の多い地方などでは、中国メーカーの中でも二流、三流、あるいは無名のメーカーの粗悪品を高値で売りつけるようなあこぎな商売をしています。

最近急激に伸び率が鈍化し、横ばいに転じているのはこうした消費者の足を人質に取ったような悪辣な商法が反感を買っているからでしょう。

極小セクターながら、直近半年でいちばん伸び率が高かったのは、スペシャルティストア、たとえば画材専門店とか、家庭でビールを醸造するための器具を売っている店とか、マリファナおよびマリファナ関連商品の専門店です。

かつて強大だったアメリカの小売業界が、ガソリンスタンドとマリファナ専門店以外はめぼしい成長分野がないという惨状に陥っているわけです。

ほんとうにアメリカの消費者層の懐が温かければ、こんなことになるはずはないでしょう。

政官一体の妨害にもかかわらず伸びるサービス業

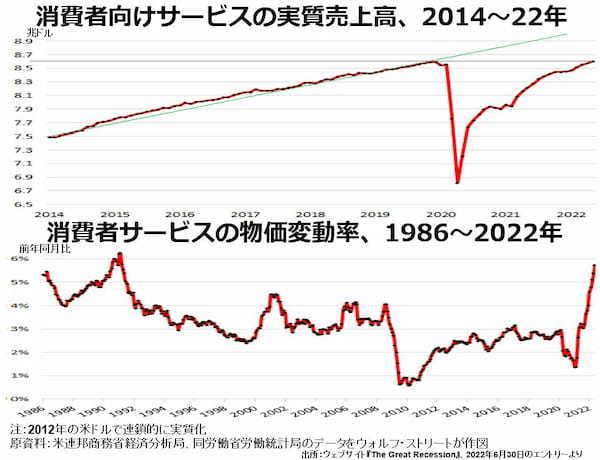

ただ、物販を離れてサービスを提供する分野に眼を転ずると、アメリカの消費者たちもまだまだ成長市場を形成していることがわかります。

まずご注目いただきたいのは、消費者向けサービス業全体の耐久財・非耐久財市場に比べた場合の売上規模の大きさです。

先進諸国はどこでも同じことですが、今や消費需要のうちでサービスが物販を大きく上回っています。

ですが、第一次コロナ騒動に際しては、欧米の多くの国で完全な都市封鎖によって、消費者による自由なサービス消費を妨げる政策がとられました。

コヴィッド-19という感染症は、不特定多数の人との短期的な接触でかんたんに空気感染するものではなさそうなことは当初からわかっていました。

それなのに、感染症対策としては無意味に近いロックダウンを強行する国が多かったのは、消費者を家に封じこめて、自由にサービス提供業者のところに行かせず、サービスに傾斜している消費需要を工業製品に取り戻すためだったのではないでしょうか。

とくにアメリカは贈収賄が合法化された国ですから、政治家も官僚も巨額のワイロをくれる業界になびきます。

そして、サービス業には巨額のワイロをくれる寡占大手が形成されているセクターがほとんどなく、製造業にはそうしたセクターが多いのです。

サービス業で寡占資本の形成が進んでいる例外的なセクターと言えば、金融と情報通信テクノロジーの2分野ぐらいのものでしょう。

一方、近代的な大規模機械化工場で生産活動をしている製造業の有力分野の大半が寡占構造になっています。

「ロックダウンで消費者を家に封じこれば、サービスを受けに行くことができないから、派手にばら撒いた所得移転の大半をたっぷりワイロをくれる製造業各社の製品に遣わざるを得ないだろう」というのが、ロックダウンを強行する国が多かった最大の理由でしょう。

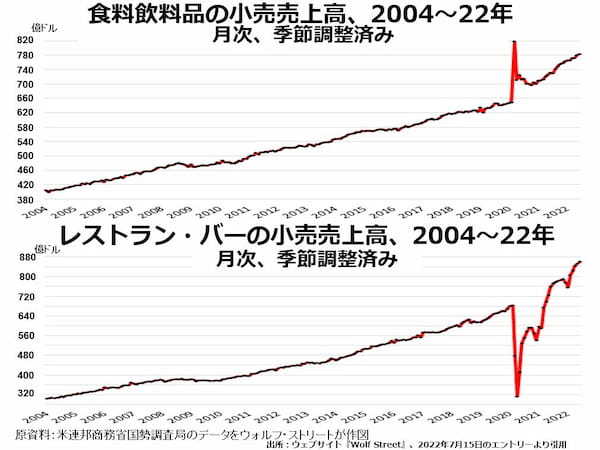

具体的には食料飲料品販売に特化した小売業者と、レストラン・バーとの売上比較がこの推測の正しさを立証していると思います。

食料飲料品小売業は、一過性のトレンド線から上方への逸脱のあと、またトレンド線に戻っています。

一方、レストラン・バーはかなり長期にわたってトレンド線よりはるかに低い位置に低迷していましたが、直近ではトレンド線を上回るまでに回復と成長が進んでいます。

消費動向は、そうとう強引な政策で捻じ曲げようとしても、消費者自身の選択による趨勢を変えることはできないのでしょう。