耐久消費財は、金額で伸びても量は増えていない

たとえば、自動車や電子機器などの耐久財消費額は、次のとおりに急拡大しました。

上下を見比べていただくと、金額の伸びはほとんどインフレで吸い取られてしまって、実際に買ったものの量が増えたり、品質が向上したりしたわけではなさそうだとわかります。

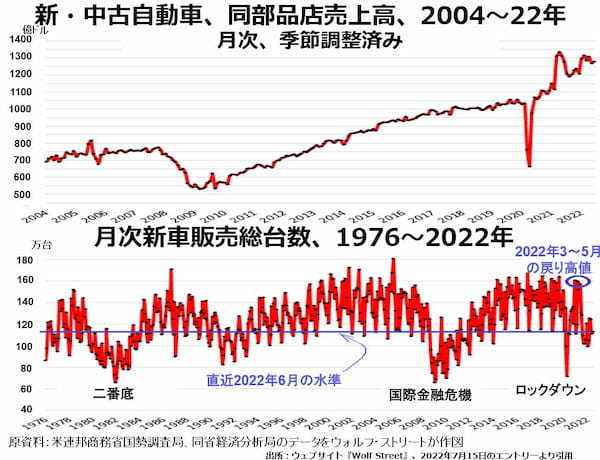

新車・中古車・自動車部品売上高でこの推測が事実かどうかを確かめておきましょう。

上段を見ると、2020年春の一過性の落ちこみをのぞけば、2010年以来の伸び率が過去2年ほど加速しているように感じられます。

ところが、下段を見ると新車の販売台数は、ほとんどの月で100~140万台の水準を維持していて、はっきり上昇基調とも下降基調とも言えないことがわかります。

1台当たりの単価が上昇しつづけているわけですが、その原因は大ざっぱに言えば①SUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)の普及と、②EV(電気自動車)のシェア拡大です。

どちらも一般乗用車よりはるかに単価が高いのですが、品質が向上しているとは言いがたいのが、アメリカ経済そしてアメリカ社会のむずかしいところです。

①について言えば、SUVは関税上小型トラック扱いで約25%の高い関税に守られているので、技術的には日本車メーカーに絶対勝てないアメリカ車メーカーも、高くて利益率もいいクルマを売れるのが、アメリカであれほど普及した最大の要因です。

「それならふつうの乗用車を買えばいいじゃないか」とおっしゃる方も多いでしょう。ところが、ふたつの理由から、やっぱりアメリカ国民の多くがSUVを選びます。

ひとつには、アメリカは相変わらず自動車事故の多い国ですが、ガタイが大きくて頑丈なクルマに乗っているほど事故死の確率も、重傷を負う確率も低くなります。

もうひとつが切実でして、中年以降肥満、病的肥満が激増するアメリカ国民の多くが、乗用車では高級大型車でさえも車高の低さ、ドアの小ささのためにクルマに自分の体をねじ込むこと自体が苦痛なのです。

②については、「地球温暖化は人類の排出する二酸化炭素量が多すぎることが原因だ。だから、クルマも化石燃料をエンジン(内燃機関)で燃やすのではなく、完全電動にしなければならない」という使命感から、高くて重いEVを選んでいる人が徐々に増えたわけです。

この点は、非耐久財の中でも値上がり率が極端に高いガソリンについて論ずる、次の節でくわしく検討します。

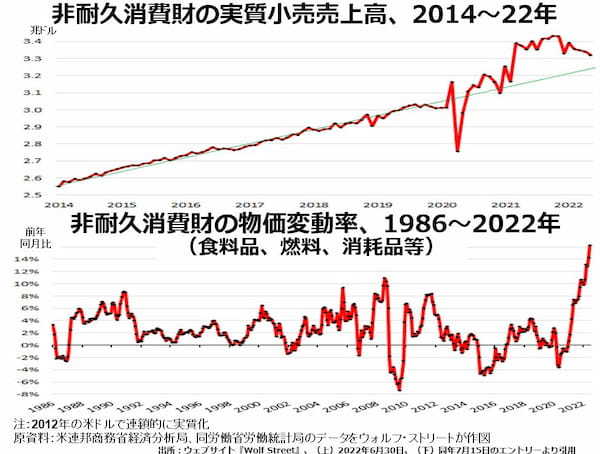

非耐久財もまた、物価上昇に吸い取られる空虚な活況

まず、非耐久財全体としては、下の2枚組グラフのとおり総額で伸びています。

こちらもまた、2020年春の一過性の落ちこみのあとの売上高増加は、ほとんど物価上昇で吸い取られてしまって、消費者にとって買ったものの量が多くなったり、品質が良くなったりしているわけではありません。この事実を象徴しているのが、ガソリン代の暴騰でしょう。

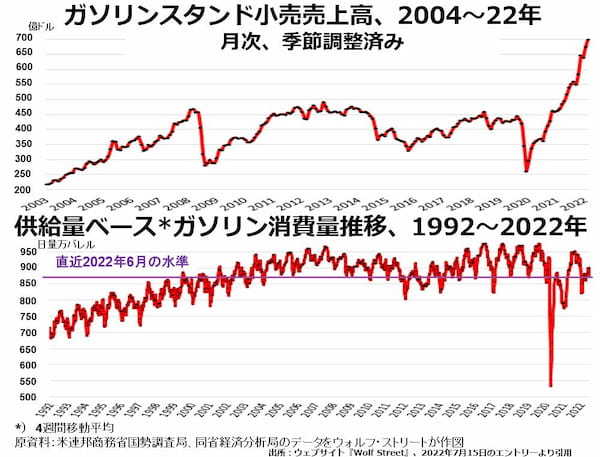

上段のガソリンスタンド売上高の急上昇は、必ずしもガソリン代だけが増えていたわけではありません。

アメリカの地方で、コンビニだけでは業態として成り立たないほど人口密度の低い場所では、ガソリンスタンドが日常買回り品を置いてコンビニ的な役割を果たしていることが多いのです。

そして、現在のように少量のガソリンを超高額で売りさばけるときには、ガソリン売上の利益率が高いので、ほかの商品の値引き率を高めて地元商圏での市場シェアを拡大するガソリンスタンドが多いことも関係しています。

ですが、それはもちろん少量のガソリンを高値で売れるからこそ成立する販売戦略です。

そして、なぜガソリン代がこれだけ高いかと言えば、最大の理由は世界中のオイルメジャーなどエネルギー関連企業が、表面的には「温暖化防止のための化石燃料消費量削減」という方針を受け入れて、延々と設備投資や開発投資を縮小しつづけてきたからです。

エネルギー関連各社が、もしほんとうなら自社の存立にかかわる「地球温暖化=二酸化炭素元凶説」に少なくとも表面的には同意したふりをしています。

それは、エネルギーのプロとして太陽光や風力の実用性のなさを熟知していて、人為的に化石燃料の供給不足を起こせば高値で売れると確信しているからではないでしょうか。

欧米的な経歴を積んだ知識人ほど「化石燃料大幅削減・全廃」を鵜呑みにする人が多くて、東アジアの大衆のほとんどがこの風潮に冷淡なのは、やはりすでに欧米の時代が過ぎて、アジアの時代がやって来ることの予兆ではないかと思います。