人口方程式の分配係数の問題

最後に、高田人口方程式SB=dPのうち、d(分配係数)を考えておこう。原案を発表した当時、高田は勢力説に基づきdを政治的分配係数dpと経済的分配係数deとに二分した(高田、1934:136)。「分配係数dは社会的勢力関係によって決定せらるる」(同上:128)。すなわちこれらは権力構造の核となる政府が握る変数と見なせる。なぜなら、多くの場合、経済的分配による成果を期待した政治的分配が決定されるからである。

私は政策としての地方創生にも影響力が強い思想的分配係数dtを両者に追加して、dを三元化して再構成する。たとえば地方大学に一定の地方創生活動への貢献を強調する現政権の姿勢は、政治的分配係数dpでもあるが、思想的分配係数dtとしても理解できるからである注23)。なぜなら、地方都市に大学があれば、そこでは数千人の学生による消費が期待できるからである。もちろんそれに応じて、商品生産のための「ひと」による「しごと」が増える効果も予想される。

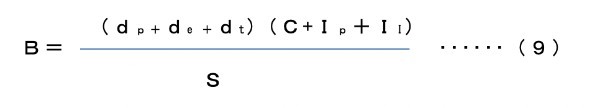

このように考えると、高田人口方程式(1)は、(2)において分配係数をd=dp+de +dtとするので、先ほどの(8)からは

が得られる。

実際に地方日本でこれから10年後や20年後の近未来の人口(B)を導くには、生活水準(S)を維持しながら、右辺の(dp+de +dt)への配慮と(C+Ip+II)/Sの具体化が課題となる。これこそが、人口減少社会への対応という政府の最重要任務でもある。

地方では投資先が先細ってきた

これは高田による人口方程式とケインズ最単純モデルの組み合わせからの応用であり、日本で生活水準と生産力により人口回復を目指すための地方創生の政策理論としても活用できると考えられる。なぜなら、現代日本社会における人口減少により貯蓄そのものが減少するとともに、地方での投資先が少なくなってきたからである。

企業はもとより、農協や寺院や私立の中学校高等学校それに各種の専門学校や鉄道やバスもまたじり貧に直面する時代であり、地方日本における地方銀行や信用金庫は投資先を探すのに苦労すると同時に、経営的には徐々に苦しくなってきた。加えて、地方日本のほとんどが人口増加ではなく、人口減少や限界集落に直面している注24)。

「まち、ひと、しごと」の「消費」問題

地方創生政策にも高田人口方程式は活用できるので、その立場から「まち、ひと、しごと」地方創生を論じてみたい注25)。

とりわけ高田のいう「生活水準」が、実感的にも理論的にも個人の職業、地域社会の産業構造、階層ごとにも上下に変動することに留意したい注26)。

歴史的には第一次産業に従事する個人の立場からは、家族労働力が家業としての農業などを支える(柳田、1927=1990:465)。同時に、家族従事の販売業などでも無償労働力の豊かさが家業にもプラスになるので、農業や自営業などの家族では「生活水準」としても出生が多くなる。しかも農業や自営業の人びとが多く集まる地域社会では、各集落で微増傾向にある出生数が地域社会全体で合計され、総人口増加の傾向をもつ。この歴史は、近代日本史のうち明治期から昭和中期の高度成長まで連綿と続いてきた。

高田はこれに作用する要因を総括的に「力の欲望」と命名した。「収益の多きを欲せしめ技能の卓越を欲せしめる根本の動力」(高田、1949=1971=2003:63)として、この概念を位置づけたのである。無償の家族労働力を含めた「生活水準」が該当しがちな中小零細製造業関連職種では、高田の「力の欲望」概念による出生率の高さの説明は今日でも有効である。