3. 高田「人口方程式」の応用

「生活水準」と社会発展

前編で概観したように、令和時代の今日では、9つもの人口関連の日本新記録が継続中である。日本社会の今後を展望する際にも、この動向への着眼は不可避となるはずだが、2022年6月7日に公表された岸田内閣の『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(案)』(以下、『新しい資本主義案』と略称)では、年少人口比率のように48年間も漸減しているような「人口減少」への配慮はほとんど見られない。

いわば「人は減る、物は売れない」時代が到来した中で、どのような「しごと」により、何を製造するか。また買ってもらえる「ひと」が、いかなる「まち」に住むのかは依然として日本社会が直面する大きな課題である注11)。

その延長線上で、人口減少を軸とした今後の消費を軸として、他者との交流も含む「生活水準」と社会発展を考えるために、高田保馬が100年前に発表した「人口方程式」を取り上げて、特にその理論化への道筋を考えておきたい。

「生活水準」は基本的に経済面にも深く関連するので、社会学の立場からとはいえ、たとえば「経済的事実を非経済的与件に結びつける因果関係の一般的形式を叙述すること」(シュムペーター、1926=1977:29)は避けられない。かりに高収入で豪華な住宅で暮らしていても、その人が持つ社会関係のうちの親しくて信頼のおけるソーシャル・キャピタルが貧困では、高い「生活水準」という判断が得られるとは限らない。逆にソーシャル・キャピタルに恵まれていても、収入が生存ぎりぎりでは「生活水準」は低いと判断されることもある注12)。

このように個人レベルでも収入とソーシャル・キャピタルとの関係は切り離せない。そのため与件として社会全体の人口減少は、個人と同じように社会システムの場合でも、経済面、政治面、文化面それぞれに密接な関連をもつことは自明であるとしておこう。

高田保馬の人口方程式

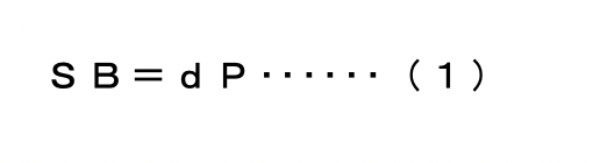

周知のように、社会学と経済学で膨大な著作と論文を残した高田保馬の偉業の一つに人口史観があり、その集約的表現が人口方程式

である注13)。

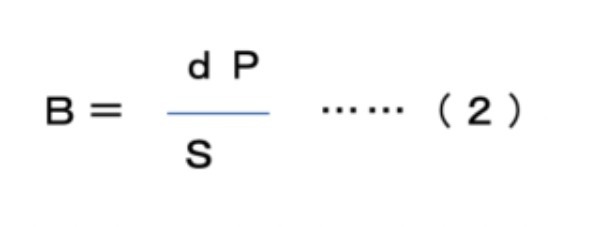

Sは特定社会の「生活標準」であり、Bはそこでの「人口」とされ、Pは社会の「生産力」で、dは分配係数と位置付けられた(高田、1934:122)。

この人口方程式の発表前に、高田は『社会学原理』のなかで「生活標準」(standard of living)をすでに使っていた。そこでは「人口の増加は一方分母たる生活標準により他方分子たる一般的生産力によりて規定せらる」(高田、1919:1128)とされているので、人口、生活標準、生産力の関連から創られた高田人口方程式の発想は、1919年段階ですでに存在していたことになる。そしてこれもまた「生産力」という「経済的事実」を人口や生活水準という「非経済的与件」に結びつけた事例である注14)。

発表当初は(1)の表記であったが、20年後には、「生活標準」Sが「生活水準」Nにかわり、「人口」BはHと表記が変えられた(高田、1954;1955)。しかしここでは、混乱を避けて当初の記号で作られた(1)をそのまま使い、さらに高田が20年後に変更した「生活水準」で統一する注15)。

ここには、人口が一方では消費を軸とする生活水準に規定され、他方では人口による生産力がそのような消費を行えるような所得をもたらすことが簡単な数式で表現されている。(1)は

と変換されるから、人口数は生活水準と生産力で決定されるといえるが、分配係数dがあるために、それほど簡単でもない。ただし、少子化が進み、人口減少社会を考える際の根本原理として、生産力と生活水準間でこのような関係を知っておくことは、応用場面が広がると考えられる。

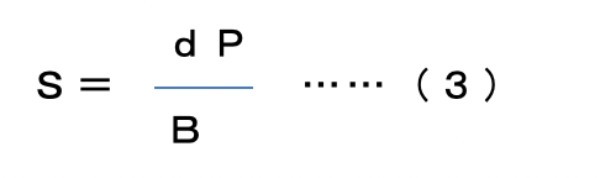

かりに(1)を

と変換すれば、日本の少子化対策では生活水準(S)を下げないために、人口を減らすか、生産力を上げるしかないことも分かる。