家族機能へのあこがれも

ということは、かつて大家族がもっていた長所のうち、家族員の助け合い、団欒、娯楽、老幼病弱の保護などへの見直しとあこがれが再評価されたとも考えられる。

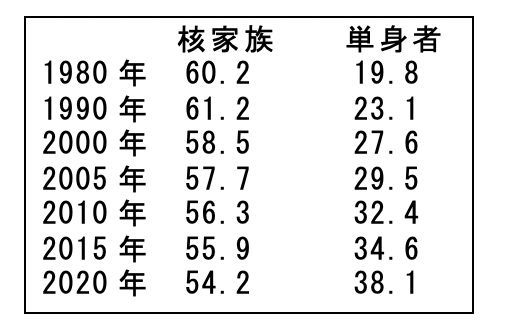

実際のところ、国勢調査結果における核家族率と単身者率とは表3の通りである。すなわち、核家族率が1990年の調査結果から着実に減少している半面、単身者率は漸増中にあり、これは小家族化ならびに少子化の原因の一つになった。

表3 日本の世帯構成(国勢調査 %)

出典:各年度国勢調査結果より(画像=『アゴラ 言論プラットフォーム』より 引用)

以上の人口減少データをどのように活用するか。

2. 人口減少に合わせた社会理論の時代

時代には固有の人口法則がある

フランス語版『資本論』の第7篇第25章(ドイツ語版では23章)「資本主義的蓄積の一般的法則」のなかで、マルクスは「歴史上の社会的生産様式はどれもその固有の人口法則をもち、この法則は、それぞれの生産様式にのみ適用され、それとともに消え、したがって歴史的な価値しかもたない」(マルクス、1872-1875=1979:295)と書いている。歴史を概観すれば、この人口法則は量と質の両方でほぼ該当する。

社会科学上の多くの先哲が文献を調べ、データを集め、分類して、分析し、数多くの古典を書いたのは、例外なく人口増加の時代であった。ただし、「人口の増加自体が資本主義をうみだしたことは、どこにもない」(ウェーバー、1924=1955:235)のも事実である注9)。