統計数理研究所国民性調査

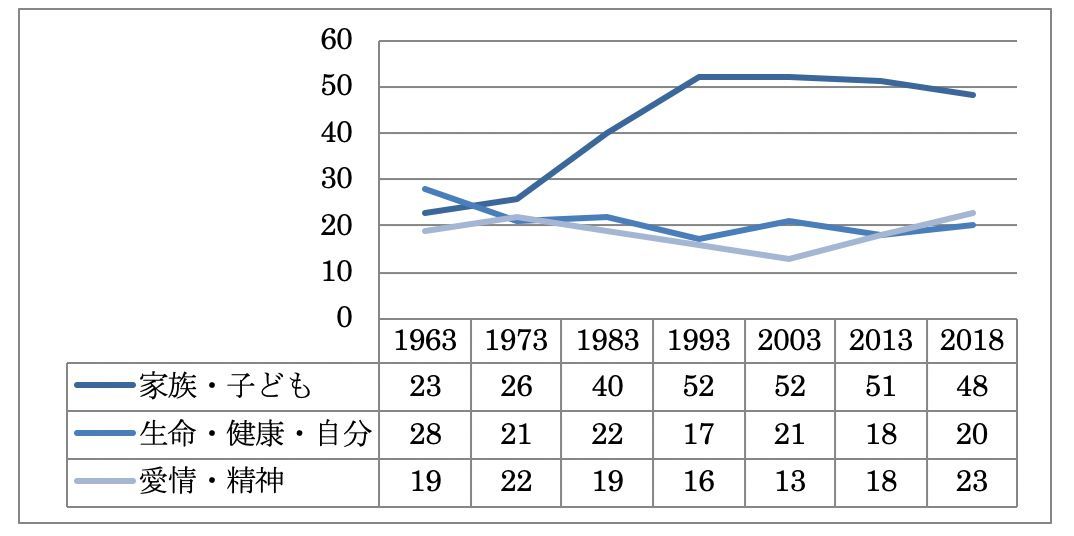

さて、9つの日本新記録が出そろった日本人口の動向の中で、現代の日本人は何を求めて暮らしているのか。それをデータで教えてくれるのが、長い伝統をもつ統計数理研究所の国民性調査結果である。この調査は太平洋戦争前から5年おきに継続されてきているが、ここでは図1のように高度成長中期の1963年から10年ごとの結果を紹介しておこう注8)。

実際にこれは1953年から一貫して用いられている項目であり、具体的には「あなたにとって一番大切と思うものはなんですか」と表現されてきた。この設問への回答選択肢は「生命・健康・自分」「子供」「家族」「家・先祖」「金・財産」「愛情・精神」「仕事・信用」「国家・社会」などの8項目であり、単一回答とされてきた。集計では「その他」と「DK・特になし」も加えられている。長い歴史をもつこの調査では、毎回統計学的な手法で選択された国民3000人前後が対象になってきた。

時代によって「一番大事なもの」が変わる

調査票にはたくさんの設問が並んでいるが、ここで使用するのは「一番大切なものは何か」という設問であり、集計に際しては上位3項目を取り上げている。

その結果、他の選択肢「家・先祖」「金・財産」「仕事・信用」「国家・社会」などのグラフ化を省略した。これは「大事なもの」の傾向が鮮明になるように配慮したからである。また、調査票では「子ども」と「家族」は別々の範疇になっているが、回答結果から両者を合わせて「家族・子ども」とした。

さて、図1の解釈を補う材料として、国民性調査年の「住民基本台帳」からの「平均世帯人員」を示しておこう。まず1963年の「平均世帯人員」は4.25人であった(国立社会保障・人口問題研究所編、前掲書:117)。それ以降は1973年が3.39人、1983年は3.17人、1993年は2.88人、そして2003年では2.57人となっていた(同上:117)。その後は表1のデータを参照していただくことにして、結果の動向を見てみよう。