「世帯消費財」への着眼

以上まとめてきた「小家族化」を伴う「少子化する高齢社会」の到来は、消費、福祉、住宅、医療、介護、娯楽などのニーズを一方的に拡大もしくは縮小するのではなく、分野によって拡大と縮小を同時に引き起こす。すなわち少子化は子ども市場を縮小させるが、長寿化により高齢者のニーズは開放されるから、相対的に高齢者市場は広がってくる。

さらに総人口減少による「個人消費」は落ち込むが、まだまだ世帯そのものは微増するので、「世帯消費財」ともいうべき商品などの市場拡大の機会がある。

これはたとえばウォッシュレット、ユニットバス、システムキッチン、応接セット、エアコン、テレビ、冷蔵庫や洗濯機などの白物家電、ピアノ、多機能プリンター、ゲーム機、世帯常備薬などの商品が浮かんでくる。一人暮らしでもこれらを必要とすることが多いからである。

「個人消費財」

もちろん「個人消費財」には事欠かない。かつては「世帯消費財」だった乗用車やパソコンそれに置時計やiPadや固定電話などは、すでに「個人消費財」に変貌している。デジタル関連の商品や部品の多くも「個人消費財」である。21世紀少子高齢社会の理解には、このような世帯単位の消費と個人単位の消費を併用する着眼点がほしい。

日本が世界に先駆けた「少子化する高齢社会」では、社会システムの部分的拡大と全体的縮小が顕著になる。具体的に箇条書きでまとめれば、

- 細分化された世帯増加による世帯向けの市場拡大

- 小家族化による市場縮小

- 総人口減少と年少人口激減による市場縮小

- 家族と個人のライフスタイルの多様性の増大による市場の拡大

- 高齢者増加、要介護高齢者増加による市場拡大

となる注7)。

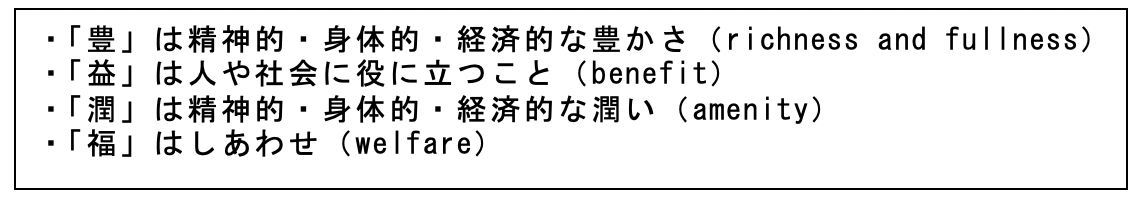

ここにイノベーション分野の目標として、「豊益潤福」を位置付ける(野城、2016:12)。

この4者と少子化、小家族化、高齢化とを連結して、さまざまな商品開発や販売方法を工夫するのである。「豊益潤福」のイメージは表2にまとめた。

表2 「豊益潤福」の意味

出典:野城、2016:9.(画像=『アゴラ 言論プラットフォーム』より 引用)