取得原価を時価評価すると事態は一変する

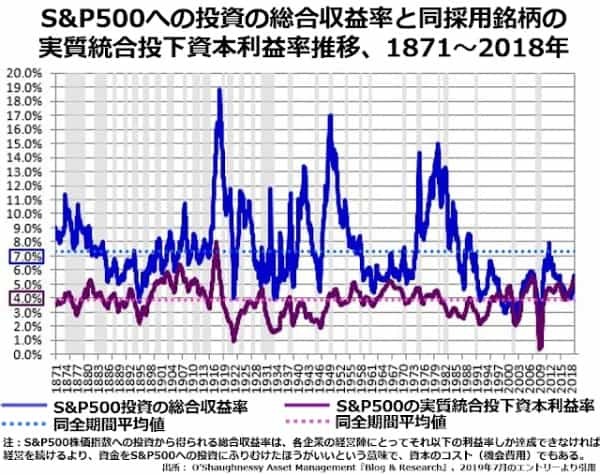

こうして、実物資産ごとに取得時原価をそのまま持ち越さずに、インフレで貨幣価値が目減りした分だけ残存価値は高まっているはずだという観点から、補正して算出した統合投下資本利益率が、次のグラフです。

なお、実物資産ごとに取得時原価を確認する作業は上場全株式ではできないことが多いので、対象企業はS&P500採用銘柄という財務諸表の詳細を捉えやすい企業に限定してあります。

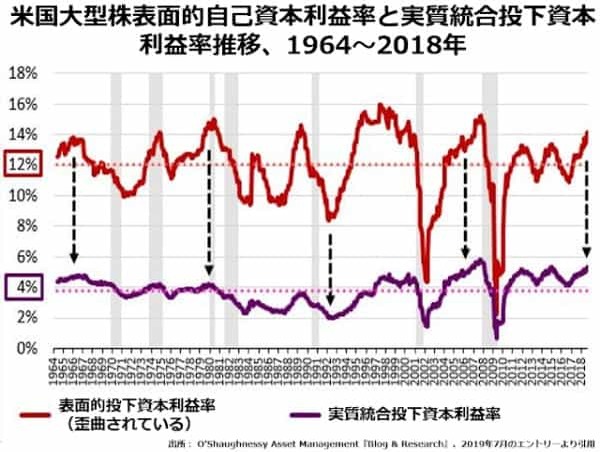

先ほどご覧いただいた財務諸表どおりの自己資本利益率に比べるとまったく違い、全期間を通じた平均値が約3.8%に大きく下がっています。

大型銘柄中でもとくに保有資本・資産の大きなS&P500銘柄ともなると、全体を時価評価した上での投下資本に対する利益率はこんなに低くなっているわけです。このほうが実態に近いことは一見しただけで納得していただけると思います。

しかし、そこに新しい問題が出てきます。

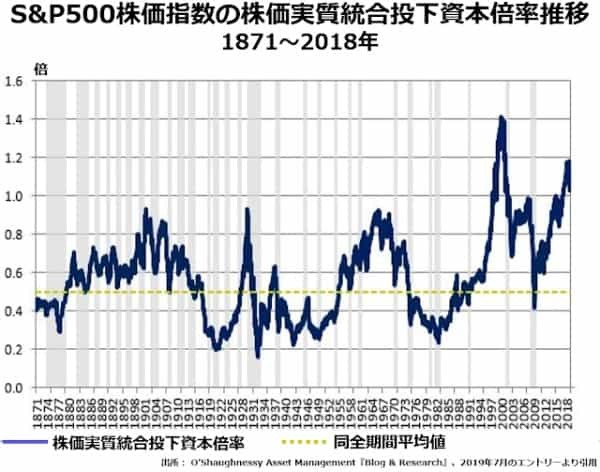

もし、S&P500全体として、こんなに低い投下資本利益率しか上げていなかったとしたら、直近まできわめて順調に上がっていたS&P500株価指数と個々の企業の業績とのあいだに、すさまじいギャップが存在するのではないかということです。

これは、すぐ上でご覧いただいた統合投下資本利益率のグラフに、S&P500を買って持ちつづけ、配当は買い増しに回していた投資家の得ていた総合収益率を上乗せしたものです。

同じ期間内のS&P500株価指数の創業収益率は、統合投下資本利益率の2倍近い7.3%でした。これは、どう考えても長期的に持続するはずがないほどの大きなギャップです。

その答えは、生存者バイアスです。

つまり、なんらかの投資から得ていた収益を計算するとき対象とするサンプルユニバースは、投資家として生き残っていた人たちに限定されます。

なけなしの資金を投じて、ときには相当巨額の資金を突っこんで、ほぼ全額損失となってしまったので、投資市場から寂しく消えていった人たちの損失率は計算されていません。

その非対称性が長年にわたって積み重なると、生き残った人たちの収益率が投資対象となった企業が実際に稼いでいた投下資本利益率の2倍近い数字となっているのです。

このギャップ自体も、初めのうちは広かったり狭かったりかなり変動していたのですが、1960年代半ば以降は安定していることが、次のグラフでわかります。

おそらく、第二次大戦直後までぐらいは株式投資をする人たちのあいだで、いわゆるくろうとの方々が多かったことが最大の理由ではないでしょうか。

資金も比較的大きな額を突っこんでいたので、だいたいにおいて派手に負けて市場から消えていくけれども、ときに大勝ちをしてご自分が大富豪に成り上がることもあったでしょう。

そいうった理由で、株式投資から得られる総合収益率と実質統合投下資本利益率の差が広がったり、狭まったりしていたと想像できます。

それに比べて、1960年代半ばからは「大衆株主資本主義」化が進んで、個人投資家の大部分は慎ましく貯蓄していた少額資金を株に投じてほぼ全額失って市場から消えていく人のほうが圧倒的に多く、景気の山や谷での変動も小さくなっているというわけです。

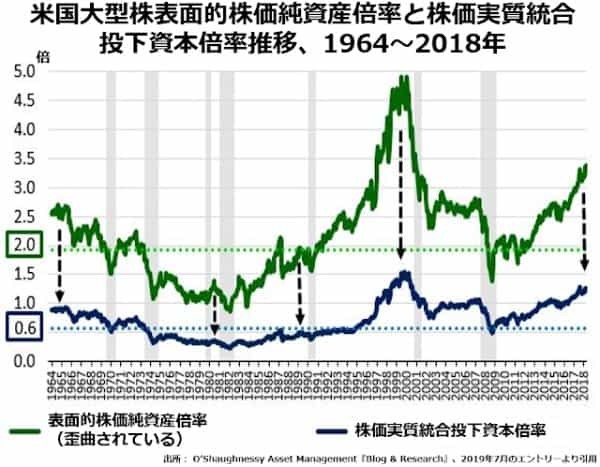

同じような傾向は、表面的な株価純資産倍率と株価が実質統合投下資本に対して何倍になっているかの比較でも読み取れます。

こちらでは、表面的には純資産の2倍にまで過大評価されていた株価が、減価償却費を過大に見積もり続けてきたバイアスを取り除くと、じつは0.6倍と純資産価値の半分強にしか評価されていなかったことがわかります。

ようするに、アメリカ経済を代表するような一流大型株ばかり集めたS&P500に投資するのは、実質純資産価値の2倍近い高値で株を買っていることを示しています。

そして、1960年代以降のアメリカ経済の輝かしい発展形態と言われることが多い「大衆株主資本主義」とは、少額資金しか運用できない個人投資家を安定的にカモにする仕組みが確立された経済になったということなのです。

こちらももっと長期的視点に立ってふり返ってみましょう。

第二次世界大戦直後ぐらいまでは株式投資家もけっこう勝ったり負けたりのいい勝負ができていたけれども、1960年代半ば以降は一方的に高値づかみばかりさせられるようになっていることが、はっきりわかります。