経済全体で固定資産利益率が下がっている

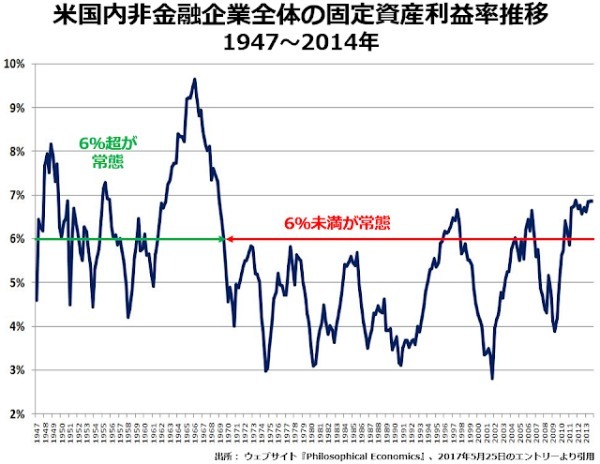

次のグラフは、純利益を企業の持っている固定資産総額で割って得られる固定資産利益率が、時代の変遷の中でどう変わってきたかを示しています。

一目瞭然、1960年代末までは景気の谷底近辺でだけ6%を下回り、それ以外の局面では6%を超えていた固定資産利益率が、1970年代以降では正反対になっています。景気のピーク近辺でだけ6%を上回り、それ以外の局面では6%未満にとどまっているのです。

つまり、アメリカ中の企業が固定資産から得られる収益性が下がって苦労しているのです。その苦労は、固定資産もふくめた資本の総額が大きな企業ほど大きいはずです。

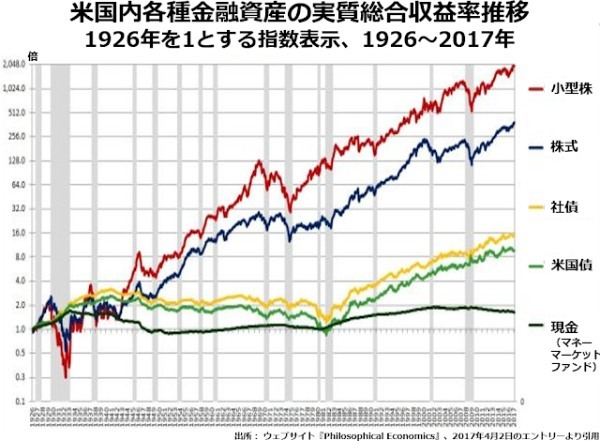

今度は、株だけではなくさまざまな金融資産の長期パフォーマンスを比べてみましょう。

1920年代半ばから2017年までの長期間にわたって、小型株のパフォーマンスの良さが際立っています。

この期間に小型株は約2000倍に成長しましたが、株式全体だと400倍前後、社債はわずか16倍、米国債だと10倍に届くかどうか、そして投資家が財布代わりに資金を出し入れしているマネーマーケットファンドだと2倍にも達していません。

これだけ小型株と株式全体の運用実績の違いがあれば、小型株と大型株を比べればその差はもっと大きいはずです。

正確に小型株と大型株の運用実績の差を示すデータではありませんが、毎年大きな投資をしている順に上場企業のトップ20%とボトム20%を比較したデータがあります。

もっとも少額の投資しかしなかった20%の株は、1964~2018年という期間で約8000倍に成長しています。一方、もっとも大きな投資をした20%の株は同じ期間でやっと30倍を超えた程度の低成長にとどまっています。

どうやら企業経営における投資の役割は慢性的に過大評価されているとわかってきました。その過大評価は、いったいどこから忍びこんでくるのでしょうか?

まず考えられることは、「投資」というと、設備投資とか、研究開発投資とか、た企業の吸収合併とか、具体的な行動に遣った資金だけを考えて、内部留保として溜めこむ現預金は数えないことが原因かもしれません。

特定の目的に遣わず、なんにでも遣える現預金というかたちで資金を持ちつづけていることも、もっとも流動性の高い資金の持ち方への投資だと考えるわけです。

ちなみに、経済学でも会計学でもその年度のうちに遣いきってしまわずに翌期以降に持ち越す資金や資産はすべて投資と見なします。これは、何かとそりが合わない経済学者と会計学者のあいだで比較的すんなり意見が一致する珍しい定義です。

ここではその年度のうちに遣いきらずに翌年度以降に持ち越した資金・資産を一括して、統合投下資本と呼ぶことにしましょう。ふつうは投資に数えないことが多い内部留保まで統合して投下資本の一部と見なしているからです。

そこで、純利益のうち配当や自社株買いに回さなかった資金はすべて投資と見なして、シミュレーションしてみますと、自己資本利益率でも株価純資産倍率でも、すでにご紹介したグラフと似たような過大評価が出てきました。

そこで、統合自己資本のうち、長期的に特定の実物資産に貼りついている資金を時価評価せずに取得時の額面金額から一定のルールで減価償却を重ねていることが、過大評価の元凶なのではないかという推測にたどり着いたわけです。