実態か象徴か

少し解説してみよう。これら二項対立のうちでは、学術的にも行政的にも「実態としての存在性 ⇔ 象徴的な存在性」としての使用方法が一番多い。要するに、エンブリーの例に見られるように、特定の境界をもつ地域社会における「温かい人間関係」の存在をめぐる考察がここに該当する。

同時にそれが感じられない地域社会では、「温かい人間関係」づくりが社会目標とされて、「人間らしい地域社会」をコミュニティが「象徴する」ことになる。

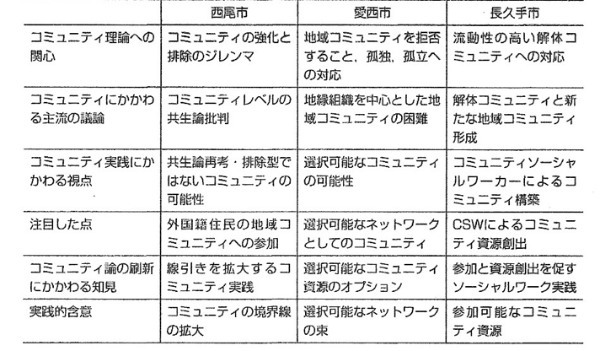

たとえば表2は、社会学からコミュニティの実態を明らかにするための実証的研究の成果である(松宮、2022)。この表を作成するために10年間の比較研究がなされている。このように実態としての研究成果がないと、目標、手段、戦略、資源などへのコミュニティ論の応用は難しくなる。

(画像=表2 コミュニティ比較調査の結果

出典:松宮(2022:173)、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

出典:松宮(2022:173)、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

目標か手段か

それを踏まえて、自治体による地方創生や地域活性化などの政策展開において、「目標としての有効性」と「手段としての資源」として、コミュニティが使われる場合がある。

「目標」では「温かい人間関係」を軸とはするが、加えて社会的共通資本としての道路、港湾、鉄道、集会施設、公園、学校、病院、郵便局などの充足もまた語られることが多い。最終回のテーマとなる地方創生論では、いわゆる「まち、ひと、しごと」のうちの「ひと」と「まち」がこれに関連する(金子、2018:211-236)。

私はこの延長線上にコミュニティのDLR理論を模索したことがある(金子、2016)。鈴木のD(方向、direction)とL(水準、level)に、R(資源、resource)を加えたものであり、私なりの地方創生モデルでもある。