こうした指摘を受け、過去には抗生物質(細菌を倒す薬)を使って感染症を治療すれば、心筋梗塞を防げるかもしれないという考えで、大規模な臨床試験(実際に患者さんを対象にした実験的研究)が行われました。

ところが、この研究では、細菌感染を抗生物質で治療しても、期待したほどには心臓発作のリスクが下がりませんでした。

その結果を受けて「細菌と心筋梗塞の関係性」への注目は一時的に薄れていったのです。

ですが単に抗生物質が細菌に効かなかった可能性は捨てきれません。

というのも細菌たちはバイオフィルムという防御壁を作って、抗生物質や免疫から身を守りながら潜伏増殖できるからです。

そこで今回の研究チームは「プラーク内にどんな細菌がいるのか?」そして「心筋梗塞の発生にどう関係しているのか?」を詳しく調べることにしたのです。

心筋梗塞の原因となるプラーク中に「口の細菌」が含まれていた

心臓発作と細菌はどう関係するのか?

この謎を明らかにするために、研究チームは多くの人の血管の中身を詳しく調べました。

具体的には、病院の外で突然亡くなった121人の冠動脈(心臓に栄養を送る大切な血管)と、動脈硬化症(血管が硬くなり詰まりやすくなる病気)で手術を受けた96人の血管を集めて、合計で217人もの大規模な調査を行いました。

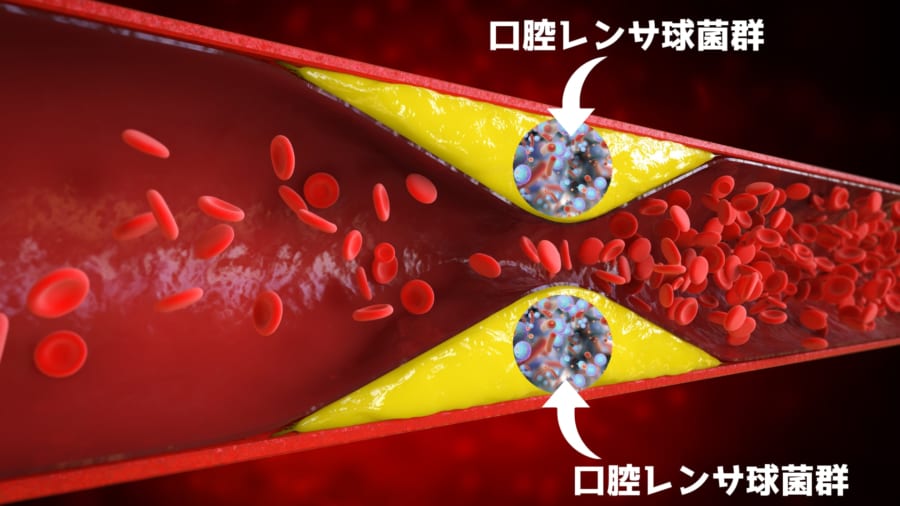

この血管の中には、動脈の壁に「プラーク」と呼ばれる脂肪のかたまりがあり、これが心筋梗塞を起こす主な原因と考えられています。

プラークは血管の内側に少しずつ蓄積していき、大きくなると血流を妨げます。

さらに、何らかの理由で破れると、その場所に血の塊(血栓)ができてしまい、血管を詰まらせてしまうのです。

今回の研究では、このプラークに細菌が潜んでいないかを調べるために、「DNA分析」という方法を使いました。

これは、細菌が残した遺伝子の痕跡を見つけることで、どんな細菌が血管の中にいたかを調べる方法です。