arvitalya/iStock

国際関係論は、戦争の原因を究明することに力を注いできたあまり、平和の原因を解明することをともすれば後回しにしてきたのかもしれません。戦争は起こった事象なので、注目を集めやすい。ところが、平和は戦争がない状態と定義するならば、起こらなかったことなので、見過ごされやすかったのみならず因果推論が難しい現象です。

X国とY国の間で戦争が起こらなかった場合、X国がY国の戦争を抑止した結果なのか、それともY国がそもそも戦争を起こす気はなかった結果なのかは、Y国の政策決定に関する機密文書が開示され、同国の指導者の戦争の意志の有無を確認しない限り、分かりません(くわえて、和戦に関する一次史料が入手できたとしても、その解釈という厄介な問題も残ります)。

しかしながら、国家は自分の手の内を明らかにするような行為には、とりわけ独裁国家や専制国家がそうであるように、概して後ろ向きです。さらに観察をややこしくするのは、国家の指導者は攻撃する気がないにもかかわらず、身の安全を確保しようとして、外交術の1つであるブラフをしばしば使うことです。

何が国家間の不戦を引き起こすのかは、何が国家を戦争に駆り立てるのかを明らかにするより、難しい研究課題なのでしょう。

戦争退化論の論理

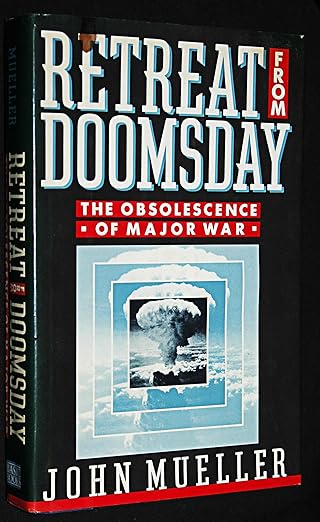

ジョン・ミューラー氏(オハイオ州立大学)による『終末からの退却—主要戦争の退化—(Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major war)』(ベイシック・ブックス、1989年)は、既存の実証的国際関係研究の空白を埋める「平和の起源」を雄弁に論じた、政治学者による労作です。おそらく本書は「戦争退化理論」の嚆矢ではないでしょうか。

かれは、戦争に対する人々の嫌悪に注目します。第一次世界大戦が起こるまでは、世界に戦争に対する一種の「ロマンティシズム」がありました。これが戦争の温床になっていたのです。