意思決定とは、どんな現象なのでしょうか?

米国のハーバード大学で行われた2024年の研究では、意思決定が行われる際に、脳内の神経ネットワークが使用する「基礎的なルール」が判明したという。

研究では特にT字路での二者択一の状況という、最も単純化された意思決定が調べられており、根幹となる仕組みに迫っています。

これまで意思決定の起こる仕組みについて多くの理論が提唱されてきましたが、皮質において実際に確認できたのは今回が初めてとなります。

どんなニューロンが接続され、どのように発火することが「意思決定」となるのでしょうか?

研究内容の詳細は2024年2月21日に『Nature』にて掲載されました。

目次

- 「意思決定という現象」はどうやって発生するのか?

- 意思決定の「基礎的ルール」を特定する

「意思決定という現象」はどうやって発生するのか?

私たちの脳は生きている限り、あらゆる場面で「意思決定」を行い続けています。

T字路で左右のどちらに曲がるか、今日の夕食をパスタにするかハンバーグにするか、好きな人に気持ちを打ち明けるか、隠したままにするか…

私たちの人生において、1日たりとも意思決定が下されない日は存在しません。

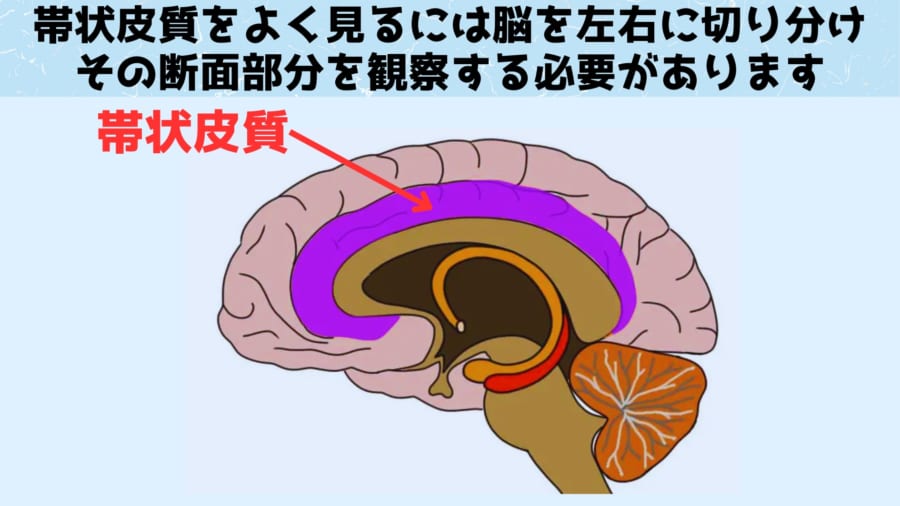

これまで積み重ねられてきた研究によって、意思決定の中枢が帯状皮質と呼ばれる大脳皮質の裏側がかかわっていることが徐々にわかってきました。

2015年に日本の理化学研究所から発表された研究でも、この領域が将棋の棋士たちにおいて、攻撃か防御の選択を直感的に下す戦略決定の中枢であることが示されています。

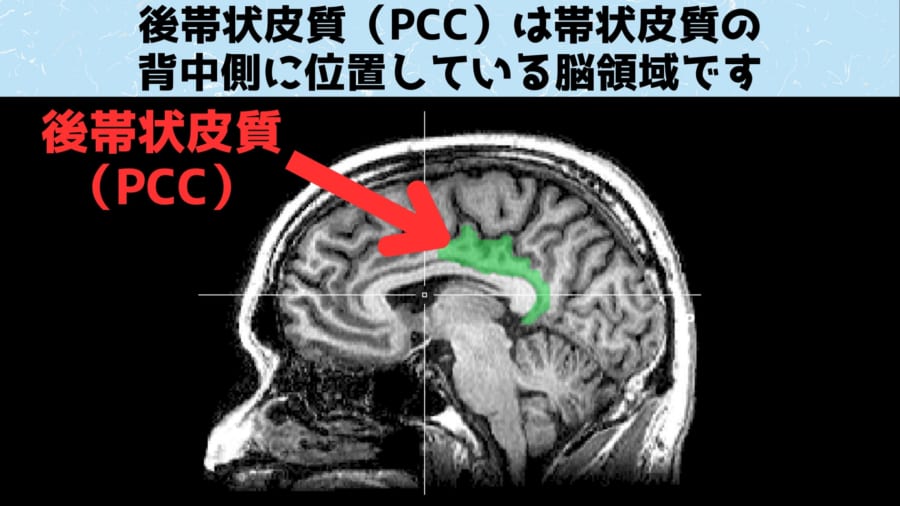

また近年の研究では帯状皮質の後ろ半分にあたる、後帯状皮質(PCC)と呼ばれる領域が意思決定で大きな役割を果たしていることが明らかになってきました。