研究チームは、鮭缶に含まれるアニサキスの数を調べました。

その結果、1979年から2021年にかけて、シロザケとカラフトマスに寄生するアニサキスの数が増加しているのを発見しました。

一方で、ギンザケとベニザケでは、アニサキスの数に変化は見られませんでした。

研究チームによると、鮭に寄生するアニサキスの数の増加は、食物連鎖の変化を示すものだという。

どうしてそう言えるのでしょうか?

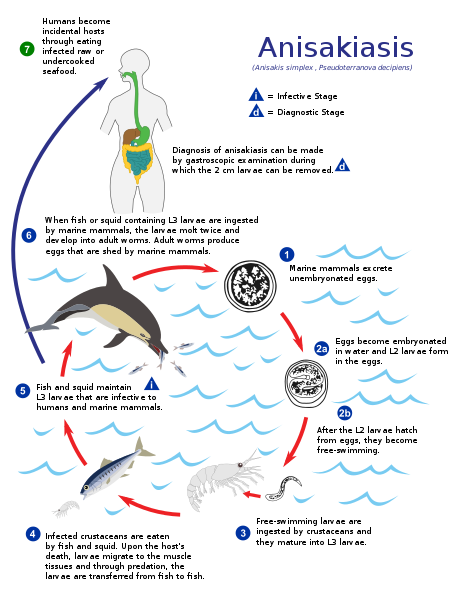

マスティック氏によると、「アニサキスは複雑な生活環を持ち、多くの種類の宿主を必要とする」からです。

まず、海中に放出されたアニサキスの卵は孵化したのち、オキアミなどの小さな甲殻類に食べられ、食物連鎖に入ります。

最初の宿主であるオキアミは小魚に食べられ、アニサキスも小魚に寄生することになります。

そして小魚は鮭などの大型の魚に食べられ、アニサキスはそれらの内蔵の中でさらに成長していきます。

この連鎖は、最終宿主である海洋哺乳類(イルカ、クジラ、アザラシ)まで続き、成虫となったアニサキスは宿主の腸管に生息。アニサキスの卵は排泄物と共に海中に放出され、再び新しいサイクルが始まります。

アニサキスがこのような生活環を持つからこそ、研究チームは「海洋哺乳類などの宿主がいなければ、アニサキスは生活環を完了できず、その数が減少する」と指摘しています。

逆を考えると、食物連鎖内のアニサキスが増加しているということは、最終宿主である海洋哺乳類も増加していると推察できるわけです。

研究チームによると、1979年から2021年にかけて海洋哺乳類が増加した理由として考えられるのは、気温上昇、1972年に全面改正された「水質浄化法」、同じく1972年に制定された「海洋哺乳類保護法」などです。