そのため表面でボコボコと沸騰する泡は最大速度は秒速30キロメートル近い速さで上がり下がりしているのです。

このスケールで表面の泡がボコッと膨れ上がると、地球からはベテルギウスの光が青方偏移を生じているように観測されます。

逆に表面の泡がペコっと萎むときには、地球から遠ざかっているわけですから、赤方偏移が生じます。

つまり、べテルギウスの表面上で青方偏移と赤方偏移が繰り返し生じている状態になります。

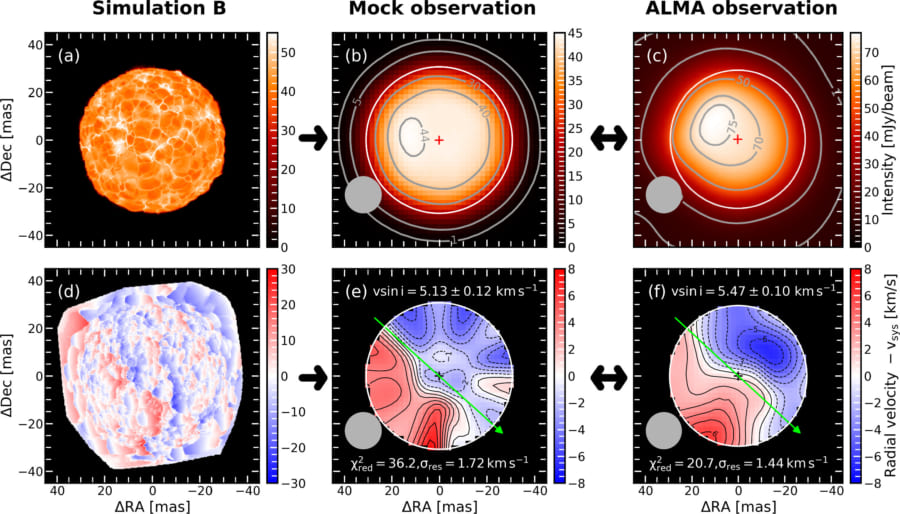

こちらはベテルギウスの表面が沸騰するシミュレーション映像です。

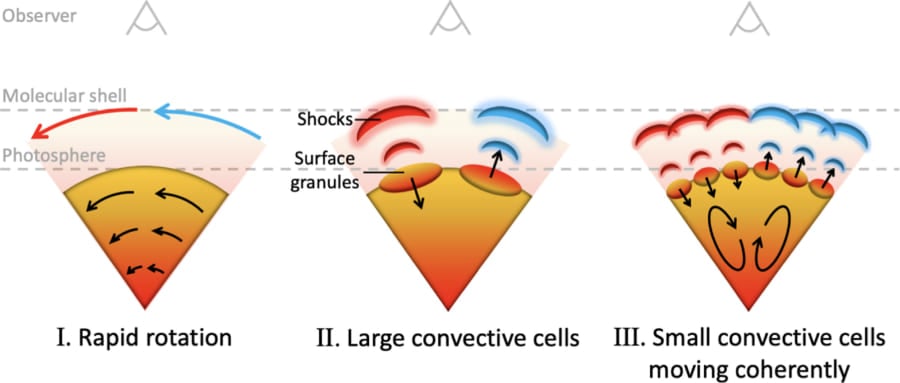

これが原因で研究者はベテルギウスの自転速度を誤って算出していた可能性があるようです。

そこで研究チームは南米チリのアルマ望遠鏡を用いてベテルギウスを観測し、シミュレーションを行いました。

しかしアルマ望遠鏡を使っても、遠く離れているベテルギウスを高解像度で捉えることは難しく、全体的にボヤッとしていて、ボコボコと沸騰している様子は見えません。

それを踏まえてチームは、ベテルギウスの表面がボコボコと沸騰している場合の高解像度イメージと、そこから得られる「赤方偏移」と「青方偏移」の分布図をシミュレーションにより作成(下図の一番左)。

次に、それを元に解像度を落とした画像データを作成し(下図の中央)、それを実際にアルマ望遠鏡で得られたデータ(下図の一番右)と比較しました。