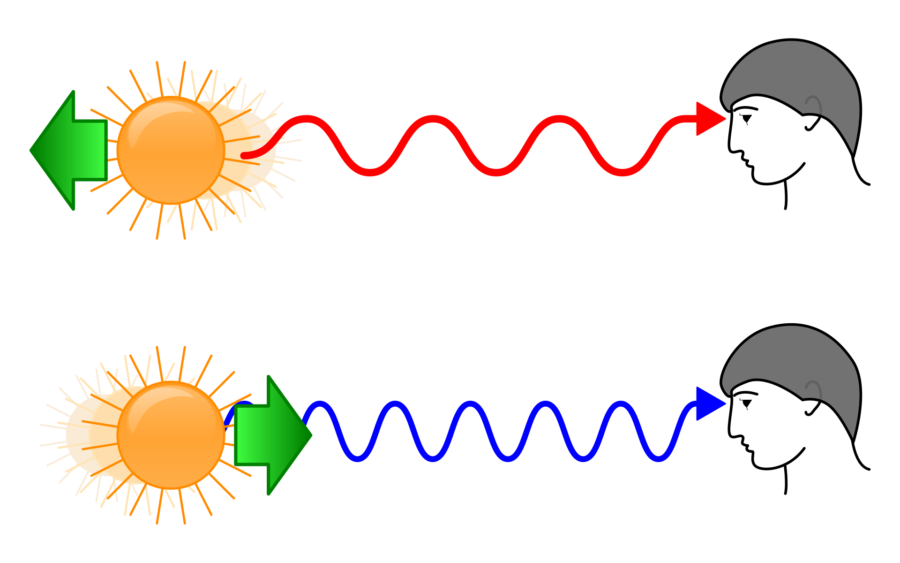

天体が地球側に近づいているときには、光のスペクトルが縮まることで波長の短い青色方向にシフトします。これを「青方偏移」と呼びます。

反対に、天体が地球から遠ざかっているときには、光のスペクトルがよりの波長の長い赤色方向にシフトします。これが「赤方偏移」です。

これは近づいてくる救急車のサイレンは高い音になり、離れていくと音が低くなるという音のドップラー効果と同じ原理です。

自転する恒星においては当然ながら、表側が地球に向かって回転する場所と、地球から離れていく場所で異なる波長の偏移が起きます。

天文学者は、この「青方偏移(近づくように回っている部分)」と「赤方偏移(離れるように回っている部分)」の光の差を詳しく分析することで、どれくらいのスピードで自転しているかを割り出すのです。

ただこの測定方法は、表面が丸く穏やかな天体に適応できるものとされています。

問題はベテルギウスの表面が「穏やか」とは程遠い状態にあることでした。

ベテルギウスが「沸騰」しているせいで高速に見えていた?

ベテルギウスは現在、星の寿命の晩期における「赤色超巨星」という段階にあります。

星は晩年になると水素が枯渇し、ヘリウムの核融合を始めます。ヘリウムの核融合は水素よりもエネルギー放射が大きいため、星の自重で表面を押さえきれなくなり大きく膨張します。

現在ベテルギウスはこの段階にあると考えられ、途方もない大きさに膨らんでいます。

この状態の星の表面をどのように定義するかは難しい問題ですが、便宜上星の表面と表現される部分は激しい熱対流によってボコボコと泡立って見えるのです。

対流とは、液体中の温度差などが原因で流動が引き起こされる現象で、日常生活でも水を沸騰させるときに観察できます。

ただベテルギウスの対流は水の沸騰とは比べ物にならないくらい巨大なスケールで起きています。