こうした発見をきっかけに、「ホプフィオンは非常に丈夫で、情報を高密度で安定に保存したり運んだりする新しい方法になるのではないか?」と期待されるようになったのです。

ですが、これまでに見つかったホプフィオンはどれも「孤立した状態」で、規則正しく並んだ「結晶のようなホプフィオン」はまだ見つかっていませんでした。

もし、ホプフィオンがきれいに並んだ「ホプフィオン結晶」を作ることができれば、その研究はホプフィオンそのものの性質を深く理解するための大きな発見になるはずです。

それだけでなく、トポロジーを使った次世代の通信技術や超高密度な情報保存技術への扉も開かれるでしょう。

こうした可能性を秘めたホプフィオン結晶ですが、その実現は決して簡単ではありませんでした。

そこで今回、東京工業大学・東京大学・慶應義塾大学・南洋理工大学(シンガポール)からなる国際研究チームが、この大きな課題に挑戦したのです。

研究チームが目指したのは、光を使ってホプフィオン結晶を理論的に作り出すことでした。

光を使う理由は、光が情報を速く、遠くまで届けられる特性を持つからです。

研究者たちは、2つの違う波長(色)をもつ光をうまく重ね合わせて「ビート(拍)」という周期的な波を作り出すことにしました。

光には波の向きを示す「偏光」という性質があり、この偏光が時間的に繰り返す「拍」を使えば、時間方向に規則的に並んだホプフィオンの構造を作れるのではないかと考えたのです。

さらに彼らは、たくさんの小さな光の発光源を規則正しく並べて、その光が遠く離れた場所で重なり合うことで、空間方向にも繰り返す格子模様を作るアイデアを考案しました。

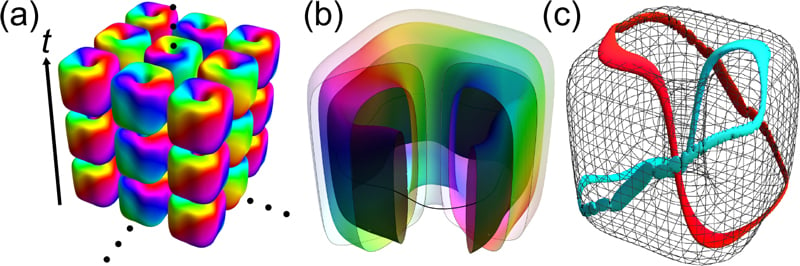

これにより、ホプフィオンが空間方向と時間方向の両方で規則正しく並ぶような「光の結び目結晶」を理論的に設計しようとしたのです。

つまり研究チームの最終目的は、ホプフィオンという「光の結び目」を、四次元(空間3次元+時間)という広い舞台に、規則正しく編み込んでいく新たな方法を見つけることだったのです。

光を三次元に結びつける「ホプフィオン結晶」