CarlosAndreSantos/iStock

教授とワタナベ君の話題は、株式市場からちょっと寄り道。今回は信用金庫についてだ。というのも、7月末に栃木信用金庫が信金中金から資本注入を受けるというニュースが流れ、業界に少なからぬ衝撃を与えたからである。新聞では「信用金庫の決算はおしなべて好調」と伝えられているのに、なぜそんなことが起きるのか――教授の疑問から、今回の対話が始まる。

(前回:未来の株式市場②:成長なき時代にふさわしい株式制度のあり方を考える)

■

教授:株式市場の総括をやらなければと思うのだけど、それは次回以降にして、今回は信用金庫の現状を見てみたい。というのは、7月末にこの業界としてはショックなニュースが流れたからだ。

栃木信用金庫に信用金庫のセントラルバンクである信金中金が50億円の資本注入をする、というものだ。有価証券、主に国債の評価損が膨らみ、その額が自己資本を上回る可能性があるために、早めに業界として手を打ったということだ。

ワタナベ君:新聞で見ました。債務超過になると金融庁から業務停止命令が出される。そんなことになったら業界全体に、さらに地方金融界に影響が及ぶ。それを避けようとする早期警戒(アラート)ですね。

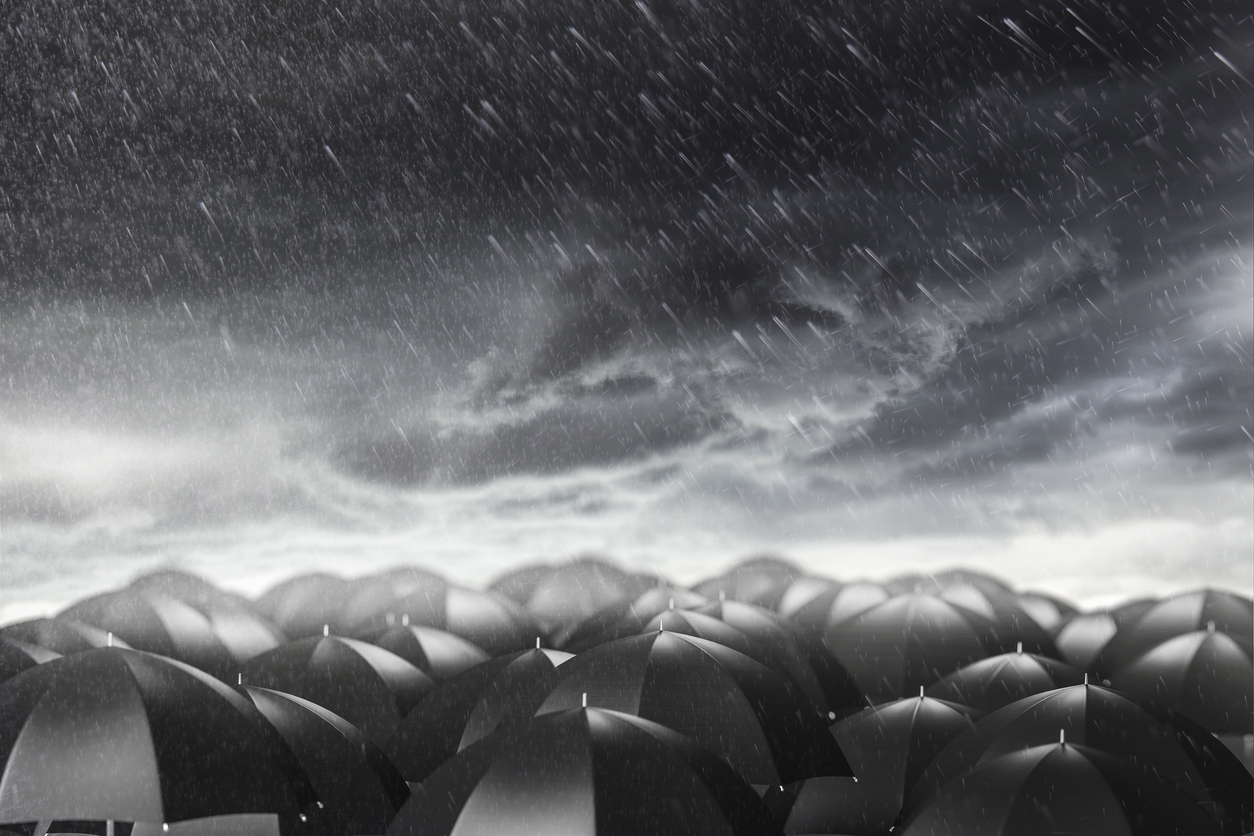

教授:地方銀行に続いて信用金庫の3月期決算の数字が発表されているけど、表面的には好決算だ。だから栃木信用金庫の一件は、全体として晴れているのにどこかで雨みたいな、悪い方のサプライズだ。「早くなんとかしろ」と金融庁が信金中金の尻を叩いた。想像だけどね。

ワタナベ君:ありそうな事です。でもここでアラートを出したのは、事態が一信用金庫にとどまらず業界全体に及ぶ重大事態になるのかもしないという懸念があったからでしょう。

教授:新聞紙上では信用金庫の決算はおしなべて好調と報道されている。日本銀行の利上げがあり利ザヤは拡大し、預金金利は遅れて反応するから、利ザヤが良くなり、収益が改善するのは当然と思われているけど、“疑うは吾に有り”で、調べてみた。