「30分同時同量ルールが厳しすぎて新規参入が難しい」という意見は以前からあったが、経産省もこのルールだけは変更できなかった。本来であれば5秒周期でのオンライン制御を求めたいところであり、30分同時同量でさえ緩すぎるのである。

電力系統の周波数が一定に維持されていることを当然と思っている人は多いだろう。しかし実際には周波数を一定に保つことは容易ではなく、現状は大手電力の大型火力・水力発電所の比率がまだ高いため、なんとか維持されているにすぎない。今後、周波数調整能力を持たない太陽光や風力が増加すれば、系統の周波数維持はますます困難になっていくのである。

連系線が担う周波数安定化の役割

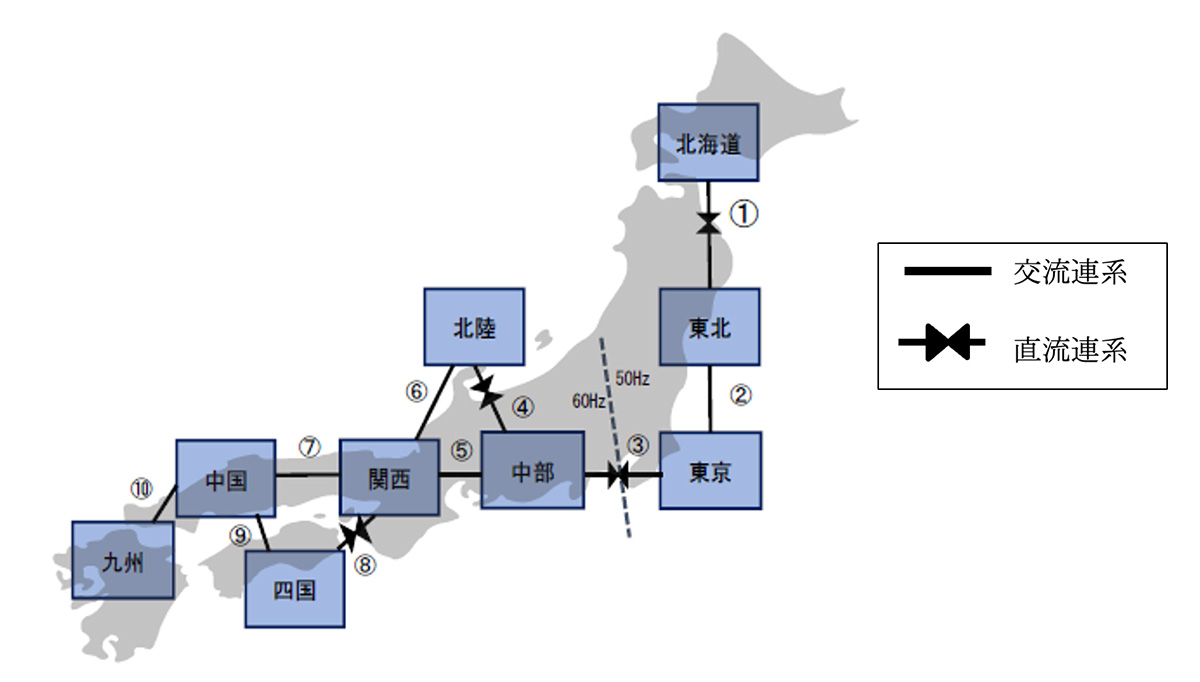

日本の各地域電力会社は、図1に示すように、沖縄電力を除いて送電線で連系している。このように互いに連系している目的は、電力が過不足になった際に相互に電力を融通することに加え、もう一つは交流によって系統を連系し、系統を大規模化することで、周波数調整能力を持つ発電所を多数系統に組み込み、周波数を安定させる点にある。今回は、この二つ目の周波数安定化機能に注目する。

図1 全国融通連系線構成図電力広域的運営推進機関作成資料より

図1は全国の電力会社間連系を示したものである。よく見ると、交流による連系と直流による連系の二種類が存在し、各社の交流連系点は一か所ずつである。交流により二か所以上を接続してループ状に形成される会社間連系は存在しないことを覚えておく必要がある。なお、北陸~中部間の④、四国~関西間の⑧については、あえて直流による連系が採用されている。

交流連系と直流連系の仕組み

四国電力と他電力の連系の構成を見てみる。四国電力は、同じ60Hz系統である中国電力および関西電力の二社と連系している。1962年、最初に構成されたのは中国~四国間の本四連系線⑨である。当初は島伝いの架空送電線として設置された。

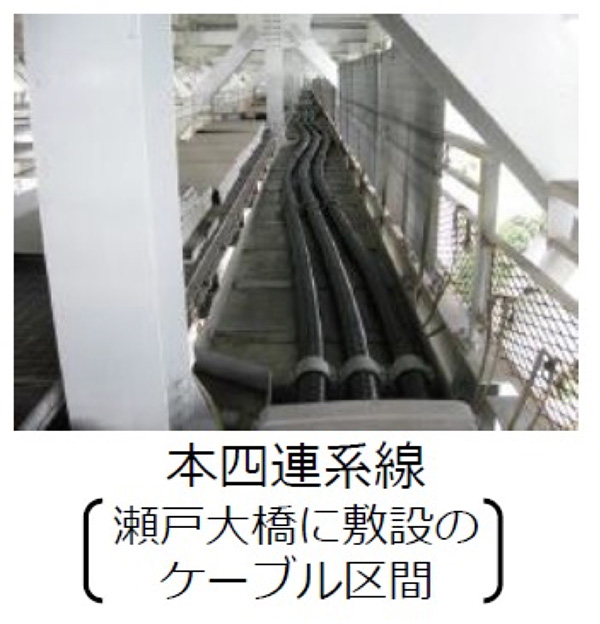

しかし、送電電力量の増加により送電線容量が不足してきたこと、さらに島伝いに鉄塔を建設した結果、鉄塔間隔が長くなり短絡事故が発生しやすくなったことなどの理由から、1994年には瀬戸大橋の橋梁に付加する形で新たに送電線が構築された(図2)。

図2 1994年瀬戸大橋に添架された交流連系線絶縁体で覆われた電力用のケーブルで構成されている 四国電力の資料より