法的スタートラインが赤信号

日本の原子力は「平和利用に限る」が大原則。ここをひっくり返すには法改正+国会の大仕事が必要。さらにNPTや関連レジームから離脱する政治コストがドカンと乗る。「まずスイッチを入れる」前に大山を動かす必要があります。

(A) 核分裂性物質の確保(濃縮/プルトニウム転用) 日本は民生目的の分離プルトニウムを計44.4t保有(国内約8.6t、海外保管約35.8t)。ただし平和利用縛りとIAEA査察の下にあり、軍事転用は国内法改正・NPT離脱なしに不可能。

技術的には原子炉級プルトニウムでも核爆発装置は作り得ると認識されているが、設計難易度・安全性・予測性の確保が大幅に難しく、実用弾頭に仕立てるには試験データが必要。民生ラインを軍事目的に切り替えるだけでも、施設・人材・保安・秘匿性の再設計で数年スパン。制裁リスク込みで見れば数千億〜数兆円がレンジ

(B) 弾頭の小型化と信頼性

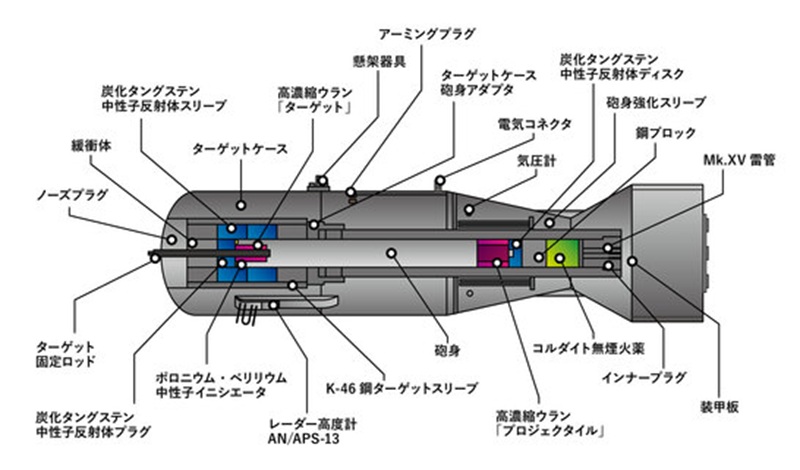

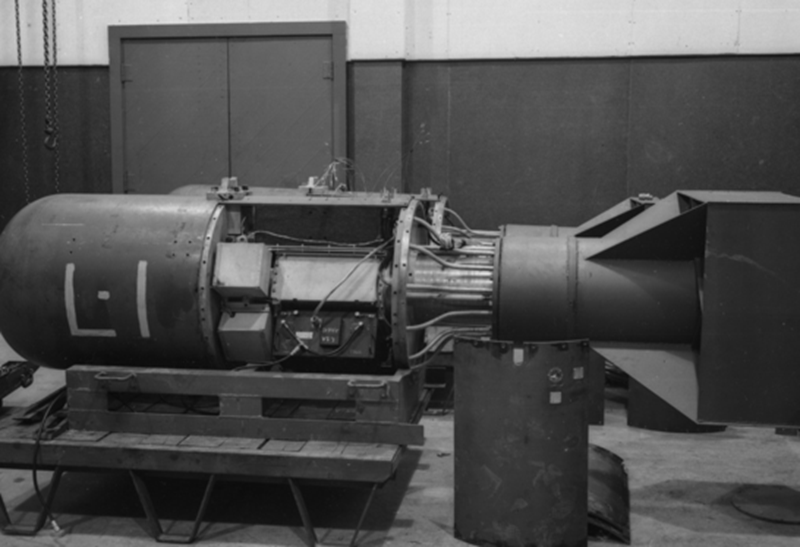

広島に落とされたリトルボーイ

ガンバレル型であった。構造も比較的簡易であり、インプロージョン型よりも基本部分の製造は容易なのだがデカくて重い。積載されたウラン140ポンド (63.5 kg) のうち、たった1.38 %(876.3 g) が核分裂反応を起こしたと推定されているという効率の悪さ。

ガンバレル型であった。構造も比較的簡易であり、インプロージョン型よりも基本部分の製造は容易なのだがデカくて重い。積載されたウラン140ポンド (63.5 kg) のうち、たった1.38 %(876.3 g) が核分裂反応を起こしたと推定されているという効率の悪さ。

そしてこのでかさ・・・

当時は制空権をアメリカが持っていたので高高度からB29が侵入して爆撃できたが、いまどきこんなデカくて重い爆弾を鈍足の爆撃機(日本は持っていないから輸送機か旅客機改造になる)に積んでいけば領海に入る前に撃墜される。w

また地面に着くまでに爆発させるのでパイロットは被曝するし墜落しないように必死の特攻になる。あり得ないでしょう。

当時は制空権をアメリカが持っていたので高高度からB29が侵入して爆撃できたが、いまどきこんなデカくて重い爆弾を鈍足の爆撃機(日本は持っていないから輸送機か旅客機改造になる)に積んでいけば領海に入る前に撃墜される。w

また地面に着くまでに爆発させるのでパイロットは被曝するし墜落しないように必死の特攻になる。あり得ないでしょう。

つまり現代の核兵器は弾道ミサイルになる。弾道ミサイルに載るサイズ・重量まで安全装置込みで小型化し、実戦信頼性まで持っていくには本来は複数回の試験が欲しい。実験を縛ったまま高信頼を出すのは設計リスクがとても高い。 (C) 運搬手段(弾道化) 宇宙ロケットの知見がある=軍用弾道にそのまま転用できる、なんてことはない。指揮統制・即応性・再突入体・硬化シェルターなど、ぜんぶ軍用仕様で再構築。ここも年単位+兆円級。