そこで今回の研究チームは、「じゃあ、二つを混ぜればお互いの弱点をカバーできるのでは?」と考えました。

酸素の出し入れが得意なコバルトと、構造が丈夫な鉄のいいところだけを組み合わせて、全く新しい金属酸化物を作ろうとしたのです。

その結果できあがったのが、結晶の中心部分(Bサイト)に鉄とコバルトを1:1の比率で配置した特別な結晶『SrFe₀.₅Co₀.₅O₂.₅』です。

この結晶なら、コバルトの「酸素を貯めたり放出したりするタンク」の機能と、鉄の「構造をしっかり支える柱」の役割が同時に働いて、比較的穏やかな条件(約400℃、3%水素希釈ガス)で、複数回の酸素の出し入れが可能になるはず。

研究チームは、そんな新しい材料の可能性を確かめるために、実際の実験を行ったのです。

結晶はどんな風に“呼吸”するのか

研究チームはまず、新しく考案した特別な金属酸化物の薄い膜(薄膜)を作るところから実験を始めました。

この薄膜は「SrFe₀.₅Co₀.₅O₂.₅」という名前がついていて、ストロンチウム(Sr)に加え、鉄(Fe)とコバルト(Co)がちょうど1:1の割合で含まれています。

薄膜とは、紙よりずっと薄いフィルムのようなもので、研究ではこうした薄い膜を使って実験を行います。

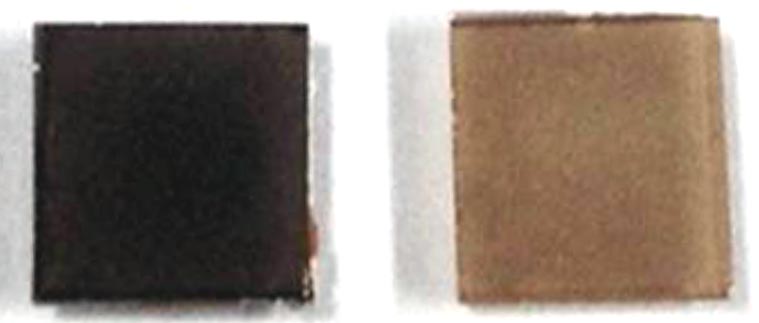

次に研究チームは、この薄膜を水素を少しだけ含んだガス(還元ガス)で加熱する実験を行いました。

温度は約400℃に設定しました。

これは、金属酸化物の酸素を抜き取る実験としては比較的低い温度です(一般には酸素を抜き取るのにもっと高温が必要になることが多いのです)。

すると、薄膜の中で不思議な変化が起こりました。

まず注目すべきことに、薄膜は台となる基板の上に張り付いたまま、わずかに縦方向にふくらむように伸びました。