日本の北海道大学(北大)と韓国の釜山大学(PNU)となどの共同研究によって、酸素をまるで呼吸するように吸ったり吐いたりできる、新しいタイプの金属酸化物結晶が開発されました。

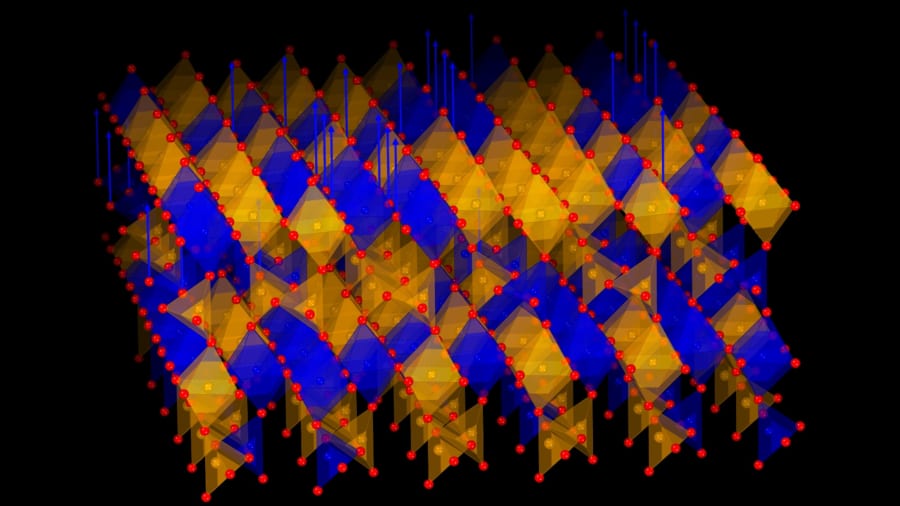

この結晶はストロンチウム(Sr)に加えて、鉄(Fe)とコバルト(Co)を組み合わせて作られています。

研究では結晶は酸素を放出すると色が薄くなり部分的に透明になり、酸素を再び吸収すると初めの状態に近い色に戻ることが示されています。

さらに、この酸素の出し入れを複数回繰り返しても結晶は壊れず安定であることが確認されています。

この「酸素を出し入れできる」結晶は、燃料電池や自動で明るさを調整する窓(スマートウィンドウ)など、未来の省エネルギー技術への応用が期待されています。

しかしこの結晶は、いったいどうして仕組みで酸素の出し入れを安定して繰り返すことができるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月15日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- なぜ酸素の出入りが未来を変えるのか

- 結晶はどんな風に“呼吸”するのか

- 呼吸する結晶が変える未来

なぜ酸素の出入りが未来を変えるのか

今回の研究のカギとなるのは「金属酸化物」という物質です。

「金属酸化物」とは、金属と酸素が結びついてできた物質の総称で、たとえば身近なところでは鉄が酸素と結びついた「サビ」などがその仲間です。

でも、この金属酸化物はただのサビにとどまらない面白い性質を持っています。

実は、金属酸化物の中に含まれる酸素の量をわずかに増やしたり減らしたりするだけで、その物質の性質を劇的に変化させることができるのです。

では具体的に、どんなふうに酸素の量を変えるのでしょうか。

金属酸化物の中では、酸素の原子が規則正しく並んでいます。

その並びから酸素原子をいくつか抜いてあげると、「酸素欠損」という小さな「穴」が生まれます。