アインシュタインは、このように極めて繊細な観察を行えば観察による影響は限りなく小さくなり、実験の前半では光が粒子で後半では波として記録され粒子と波の性質が両方同時に見えるかもしれないと考えました。

つまりアインシュタインは、「観察することで現実が変わる」という量子の奇妙な考え方に反論し、「本当にうまくやれば波と粒を同時に見られるのでは?」と主張したのです。

MITの研究チームは、この長年の議論に決着をつけるために、新しい実験を行いました。

果たしてアインシュタインの宿題は果たせたのでしょうか?

スリットの代りを「1個の原子」に任せる究極の簡素化

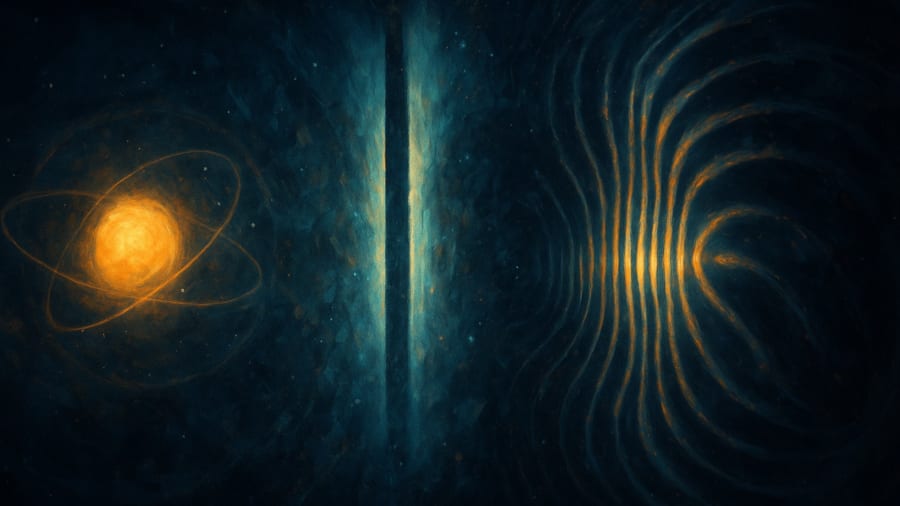

二重スリット実験のポイントは、光が「波としての性質(干渉縞)」と「粒としての性質(通った道筋の情報)」の両方を同時に示せないというところにあります。

実はこの実験では、スリットをわざわざ穴のあいた板にする必要はありません。

重要なのは、「光が通る2つの位置」があり、そこを通過する光が後で互いに干渉できるような仕組みがあれば良いのです。

つまり、「スリット」は実際の穴ではなくても、光と相互作用する(反応する)物体が適切な位置にあればスリットの役割を果たせるということです。

MITの研究チームは、この点に注目して、スリットを「原子」という非常に小さい粒で作るという新しいアイデアを使いました。

しかし、普通の状態の原子を使っても実験にはなりません。

常温の原子は非常に速く動き回っていて、決まった位置にとどまっていることができないからです。

そこで研究者たちは、レーザー光線を使って約3万個の原子を超低温(絶対零度に近い非常に冷たい温度)まで冷やしました。

この超低温状態では、原子はほとんど動きを止め、氷の中に閉じ込められたようにその場で止まります。

つまり3万個の原子を用意して、3万個のスリットとして機能させようというわけです。