そのため、同じ量子力学の問題でも、解説してる本やサイト、人物によって、全然説明の仕方や解釈が異なってしまう場合があります。

物理学者たちは、こうした問題をきちんと自覚した上で、うまく利用していますが、私たちはこの事実を理解していないため、頭がこんがらがってしまうのです。

これからはじめる量子力学のお話しも、できる限り視覚的なイメージを交えて解説していきますが、それはあくまで古典力学に置き換えた場合のイメージであって、正しい姿ではないのだということに注意してください。

量子力学はすべて、本来はイメージすることが不可能な問題であることを念頭におきながら見ていけば、多少は量子力学の理不尽な説明にも納得できるかもしれません。

量子の発見

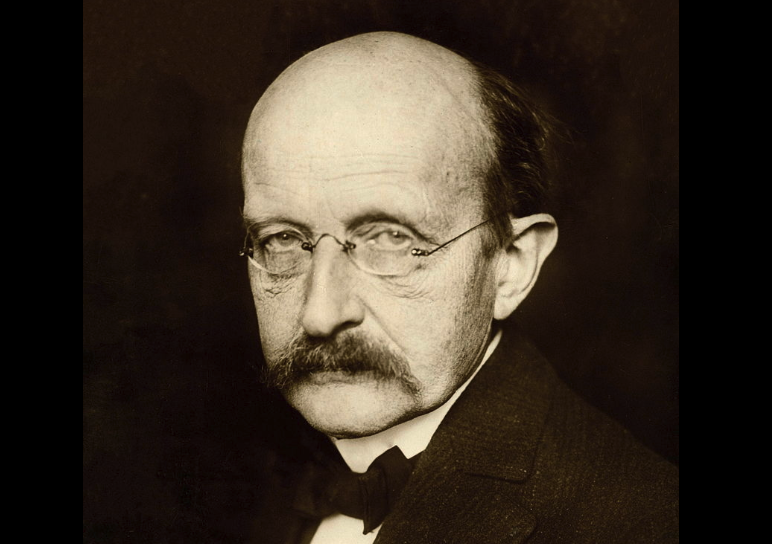

「結局わたしのやったことは窮余の策だった」マックス・プランクの肖像 / Credit:Wikipedia Commons

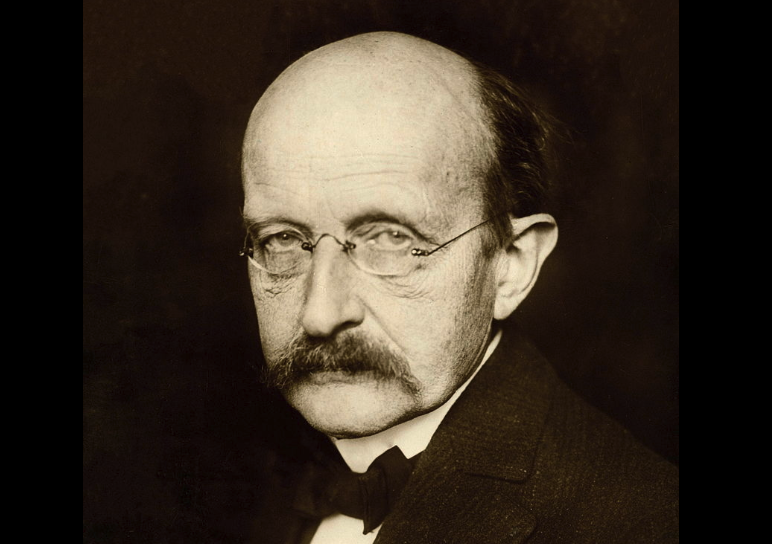

「結局わたしのやったことは窮余の策だった」マックス・プランクの肖像 / Credit:Wikipedia Commons

量子力学の歴史はマックス・プランクの行った黒体放射の研究から始まります。

これは光のエネルギーと色の関係を調べる研究でした。

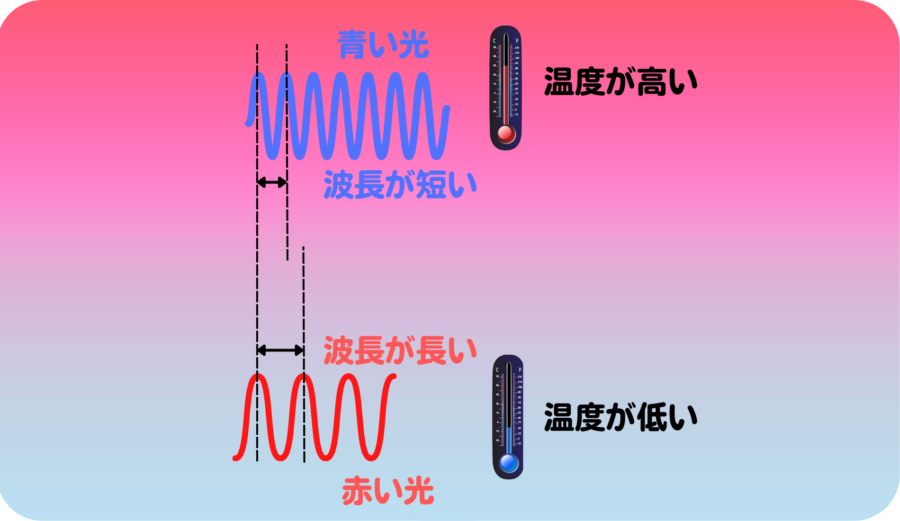

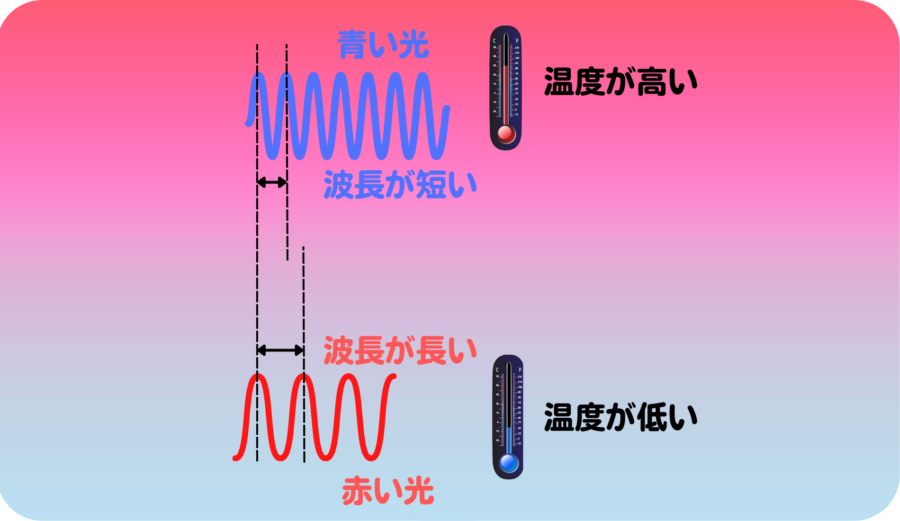

ガスバーナーやコンロの炎は赤色より青色の方が温度が高く、夜空の星々も赤より青く輝く方が高温の星です。

熱した物体は光を放ちますが、これは温度によって色が変わります。これは古くから知られている事実でした。

黒体放射の研究は、まさにこの物質の温度とそれが放つ光の色の関係を調べる研究であり、黒体という道具を熱してそれがどの温度だと何色に輝くかを調べます。

温度とはエネルギー量と言い換えることができるので、これまでの知識で考えた場合、高いエネルギーの光は青色に、低いエネルギーの低い光は赤色になると考えられます。

黒体放射の研究目的は、あるエネルギー量のとき光は何色に輝くかを予測する方程式を作ることでした。

光の色は光の波長(光の波打つ幅)で決定されるため、波長の短い光(青い光)の方がエネルギー量が高く、波長が長い光(赤い光)の方がエネルギー量は低いということができる。/Credit:ナゾロジー編集部,canva

光の色は光の波長(光の波打つ幅)で決定されるため、波長の短い光(青い光)の方がエネルギー量が高く、波長が長い光(赤い光)の方がエネルギー量は低いということができる。/Credit:ナゾロジー編集部,canva