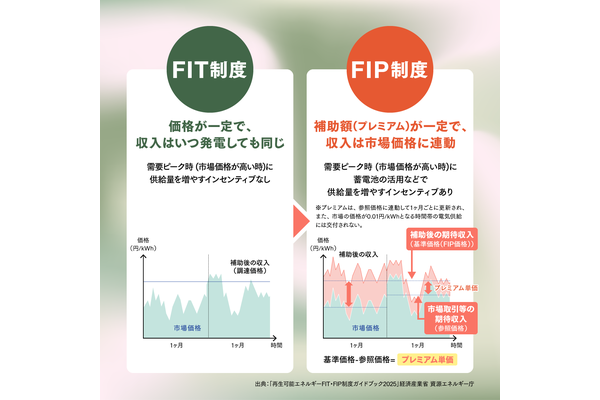

【図解】固定価格から市場連動へ。FIP制度の本質とは

FIT制度とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」のこと。太陽光や風力などで発電した電力を、電力会社が一定期間・一定価格で買い取ることを国が保証する制度であり、これにより再生可能エネルギーの普及が強力に推進されてきました。 一方、FIP制度は2022年4月に導入された新たな制度です。卸電力市場の価格を基準に、プレミアム(供給促進交付金)を上乗せして売電を行う仕組みで、発電事業者が電力を系統に流すタイミングを市場の需給状況に合わせて調整することを促す目的があります。 日本ではFIT制度により大量の再生可能エネルギーが導入され、特に太陽光発電の普及が顕著でした。その結果、一部のエリアでは、太陽光発電所が出力抑制(※1)を受ける事態も生じています。

電力は「発電と消費が同時同量でなければいけない」という特性を持つため、エリアによっては出力の抑制が必要となるケースも出てきました。FIT制度ではいつ発電しても固定の単価で買い取られるため、発電事業者側に“地域の需給状況を見ながら調整する”動機が働きづらいという構造的課題がありました。 こうした課題を解決する手段として、FIP制度が導入されたのです。

卸電力市場は、電気が余ると価格が下がり、不足すると価格が上がる性質があります。FIP制度では、インセンティブをプレミアムの形にし、こうした価格変動を事業者の収入に反映させることで、発電事業者の自律的な運用を促します。たとえば、蓄電池を併設することで、電気が余っている時間帯に充電し、需要が高まる時間帯には放電するなど、柔軟な対応が可能となります。

※1 出力抑制:需給バランスが取れていない場合や、送電容量の許容を超える供給がある場合、一般送配電事業者の指示で発電事業者が発電量を一時的に抑制すること。