たとえばクラス全員で「熱」が入ったバケツリレーをすると、結晶の場合、生徒たち全員がきれいに一列に並んでバケツ(水)を手渡しで運ぶイメージです。

温度を上げると生徒たちの振動が激しくなり、熱のリレーも上手くいかなくなり結果として熱の入ったバケツを運ぶ速さ(熱伝導率)が下がってしまいます。

一方、ガラスの中では生徒たちが教室中をバラバラに動き回り、バケツを投げ渡しているイメージです。

秩序はありませんが、温度が上がるとその投げ渡しはますます活発になり、さらには量子力学的なトンネル効果によって、直接手が届かない遠くの相手にもバケツを渡せるようになります。

こうして、ガラスでは温度上昇とともに熱バケツのリレーが加速していくのです。

では今回見つかった隕石中の鉱物ではどうでしょうか?

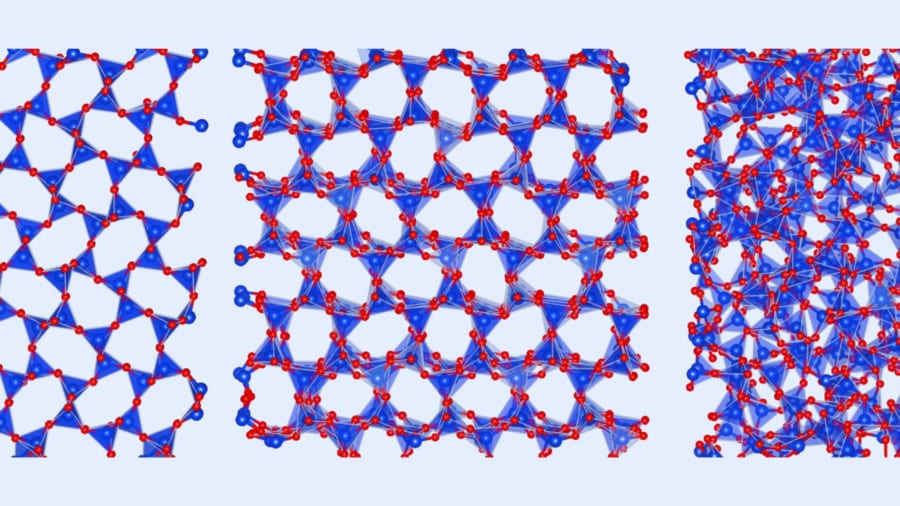

このクラスでは生徒たちの一部はきれいに一列に並び、残りは好き勝手に動き回っています。温度が上がれば列の生徒は熱バケツリレーの速度は落ちますが、バラバラ組の生徒の熱バケツの投げ飛ばしはどんどん大きくなっていきます。

逆に温度が下がれば列の動きはキビキビし、バラバラ組は大人しくなるでしょう。

この現象は、理論と実験が一致した初めての例であり、研究チームはこの新しい熱伝導の仕組みを「PTI伝導」(Propagation–Tunneling Invariant)と名付けました。

温度を変えても熱伝導率が同じ物質は材料革命を起こす

温度を変えても熱の伝わりやすさ(熱伝導率)がほとんど変わらない物質が、本当に存在すると分かったことは、材料の研究においてとても大きな発見です。

まさに「熱の流れ方の常識をくつがえす鉱物」と言えるでしょう。