さらに高温になると、製鉄所で使われる耐火れんがの中に自然にできる「TOGA相」という別のタイプのトリディマイトでも、同じような性質が見られることも明らかになりました。

この不思議なふるまいの理由は、トリディマイトの原子の並び方にあります。

この鉱物は、原子どうしのつながり方はきれいにそろった「秩序ある構造」をしています。

一方で、結びつく角度や形には小さなズレやゆらぎがある「乱れた構造」の面も持ち合わせています。

つまり、結晶とガラスの性質をあわせ持った“ハイブリッド構造”になっているのです。

このため、熱を運ぶ原子のふるえ(フォノン)は「一部では粒のようにまっすぐ伝わり(結晶的伝導)、一部では波のように量子のトンネル効果で飛び移る(ガラス的伝導)」という二つのルートが同時に存在しています。

温度が上がると、「粒」が運ぶ熱は伝わりにくくなります。

一方、「波」による熱の伝達は、温度が上がるとむしろ活発になります。

逆に温度が下がると、「粒」は元気になり、「波」はおとなしくなります。

この2つのルートがちょうどおたがいを打ち消し合うように働くことで、全体としては熱の流れやすさが温度にほとんど影響されなくなるのです。

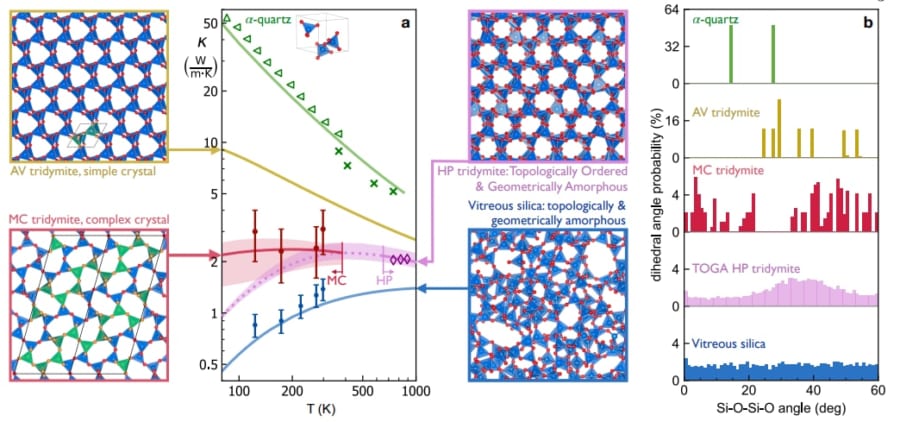

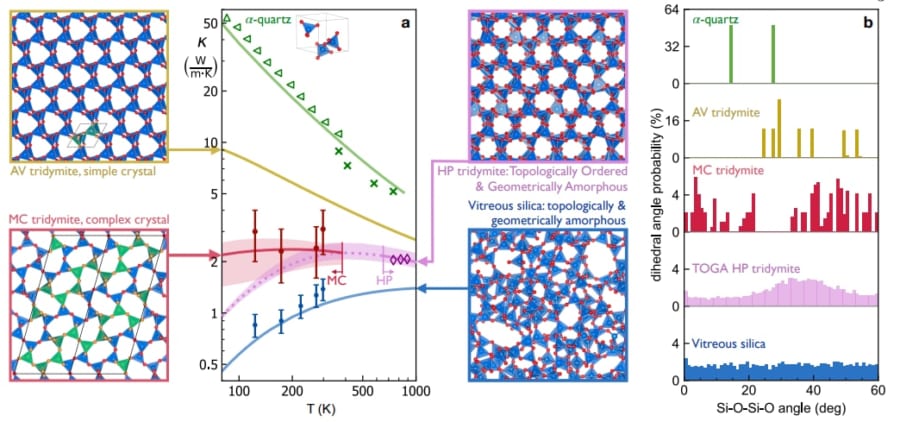

300年前の隕石に含まれていた鉱物は熱の流れの法則に反する / 論文のFig.2は、「隕石由来のMCトリディマイト」という鉱物の熱伝導率が、どの温度でどのように変化するかを、他のシリカの形(多形)と比較して示した図です。縦軸は熱伝導率(W/m・K)、横軸は温度(K)です。グラフには、α-クォーツ(規則正しい結晶)、AVトリディマイト(結晶的だが少し乱れあり)、ガラス状シリカ(完全に乱れた構造)などのデータも描かれており、それぞれ異なる温度依存性を見せています。たとえばα-クォーツでは温度が上がると熱伝導率は大きく下がり、逆にガラス状シリカでは温度とともに少しずつ上がっていきます。 一方、MCトリディマイトの曲線(赤線)は、80〜380Kという広い範囲でほとんど横ばいになっています。これは、温度が上がると「粒のような運び方(結晶的伝導)」が減る一方で、「波のような運び方(ガラス的伝導)」が増え、その増減がちょうど釣り合っているためです。赤い帯は熱伝導率の向きによるばらつき(異方性の最小値〜最大値)を表していて、どの方向を見ても温度依存がほとんどないことがわかります。 さらに380K付近では、MCトリディマイトが「TOGA相」という別の構造に相転移します。TOGA相は結晶的な結合パターン(トポロジー)を保ちつつ、結合角がガラス的にゆらぐ構造で、この状態でもガラスに似た温度依存性を示します。Credit:Temperature-invariant crystal–glass heat conduction: From meteorites to refractories

300年前の隕石に含まれていた鉱物は熱の流れの法則に反する / 論文のFig.2は、「隕石由来のMCトリディマイト」という鉱物の熱伝導率が、どの温度でどのように変化するかを、他のシリカの形(多形)と比較して示した図です。縦軸は熱伝導率(W/m・K)、横軸は温度(K)です。グラフには、α-クォーツ(規則正しい結晶)、AVトリディマイト(結晶的だが少し乱れあり)、ガラス状シリカ(完全に乱れた構造)などのデータも描かれており、それぞれ異なる温度依存性を見せています。たとえばα-クォーツでは温度が上がると熱伝導率は大きく下がり、逆にガラス状シリカでは温度とともに少しずつ上がっていきます。 一方、MCトリディマイトの曲線(赤線)は、80〜380Kという広い範囲でほとんど横ばいになっています。これは、温度が上がると「粒のような運び方(結晶的伝導)」が減る一方で、「波のような運び方(ガラス的伝導)」が増え、その増減がちょうど釣り合っているためです。赤い帯は熱伝導率の向きによるばらつき(異方性の最小値〜最大値)を表していて、どの方向を見ても温度依存がほとんどないことがわかります。 さらに380K付近では、MCトリディマイトが「TOGA相」という別の構造に相転移します。TOGA相は結晶的な結合パターン(トポロジー)を保ちつつ、結合角がガラス的にゆらぐ構造で、この状態でもガラスに似た温度依存性を示します。Credit:Temperature-invariant crystal–glass heat conduction: From meteorites to refractories