惑星のアルベドの低下と雲量の同時的な低下は、雲とその変動が全球気候の変動と変化に与える重要性を浮き彫りにしています。全球の雲量の変化が1~2%変化すると、二酸化炭素の濃度を2倍にした場合の直接的な放射効果よりも、気候への放射効果の方が大きくなります。最近の傾向の原因を解明することは困難ですが、雲量減少の原因に関する競合する説明は、均衡気候感度(ECS)の評価および最近の温暖化の原因帰属に重大な影響を及ぼします。追加の10年間のデータは、これが温暖化に伴う強い正の雲フィードバックか、自然変動による一時的な変動か否かを明確にするのに役立ちます。

なおこのアルベドの観測結果については正確性が無いという意見もあることを補足しておこう。

いずれにせよ、地球温暖化の原因を温室効果ガスとエアロゾルだけに帰属させることには、太陽活動の効果、自然の内部振動、雲量の自然変動など、いくつも留保がつく、ということをCWGは論じている。

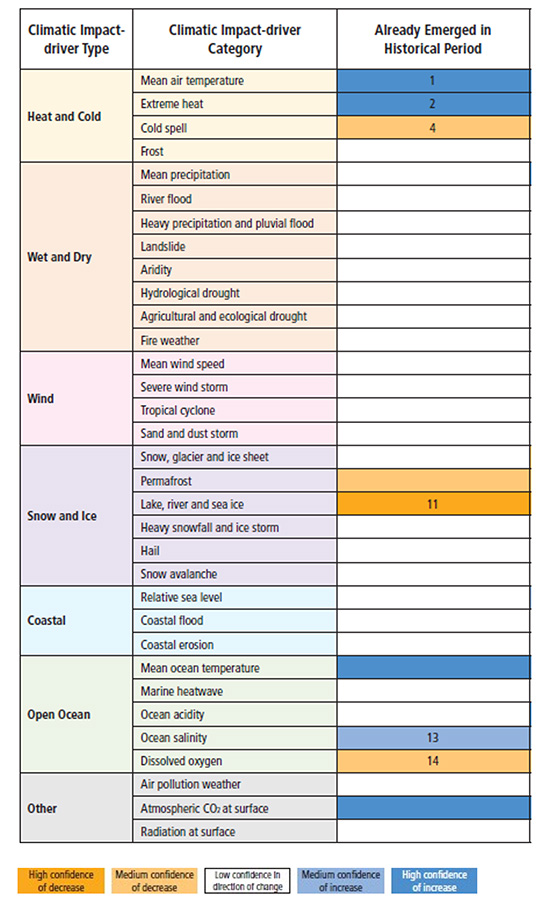

さてIPCCは、異常気象について、人為的気候変動による激甚化は起きていないか、起きているとしても誤差のうちに過ぎないことをまとめている。表8.1のセルの大半が空白であることは、シグナルがノイズを下回る、つまり「起きていないか、起きているとしても誤差のうちに過ぎない」ことを示している。

第6章で議論されたように、極端な気象システムのパターンは自然変動が支配的であり、単純な傾向検出の主張は地域的な異質性や時間経過に伴う傾向の逆転によって頻繁に否定されます。表8.1は、現在のところ、ほとんどの極端な気象タイプの変化を人間の影響に帰属させることは不可能であることを示しています。風を例に取ると、IPCCは、平均風速、激しい風嵐、熱帯低気圧、砂塵嵐において、人為的な信号は現れておらず、極端な排出シナリオ下でも今世紀中に現れることは期待されていないと主張しています。同じことが干ばつと火災気象にも適用されます。

表8.1 IPCC AR6作業部会I報告書表12.12の列1の再掲。歴史的期間における気候影響要因(CID)の人為的シグナルの出現を示す。白:シグナル未検出。青とオレンジ:変化検出(減少または増加)と色凡例に示された信頼水準。数値は特定の地域と信頼水準を指す詳細な注記は原表を参照。