NadyaPhoto/iStock

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「8章 気候変動への帰属に関する不確実性」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

この8章は長大な章である。テーマは、何かが観測されたときに、それが自然変動(ノイズ)と区別のつくシグナルであるかどうか(検出)、そしてそれが人為起源の気候変動のせいであるかどうか(帰属)、ということにまつわる不確実性である。

まず、IPCCは19世紀後半から今日にかけて起きた気温上昇約1℃は、ほぼすべてがCO2など(正確には温室効果ガスとエアロゾル)に起因するとしているが、これは仮説に過ぎない、ということをCWGは論じている。

太陽活動が大きく変化したことで、この気温上昇の大半が説明できる可能性についてはすでに前の章でも触れた。加えて、この章では、エルニーニョのような地球の大気・海洋システムの振動(自然の内部変動)も大きな寄与をしているのではないか、という論文を紹介している。

1950年以降の気候帰属分析において、大規模な太平洋での気候シフトを考慮すると、20世紀後半の温暖化の40%以上が自然内部変動に起因すると推定されています(McLean et al., 2009; Tung and Zhou, 2013; Chylek et al., 2016; Scafetta, 2021)。

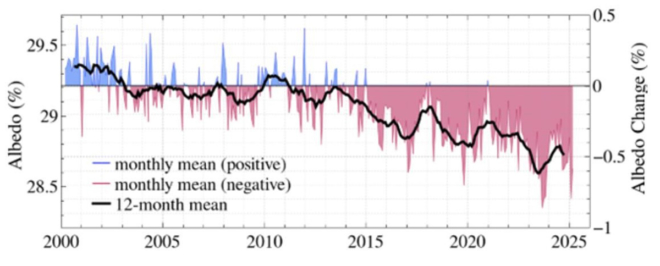

また、2015年以降に衛星観測された大幅な地球の反射率(アルベド)の減少についても紹介している。図8.2を見ると、アルベドは、0.5%程度減少していて、これは主に雲の減少によると考えられている。この雲量の減少が人為的な気候変動によるとする意見もあるが、単なる自然変動であるという意見もあり、現状では両論が並んでいる状態である。

図8.2 季節変動を除いた地球のアルベド(反射率、%)HansenとKarecha(2025)