1960年代に生み出され、1970年代後半までにほぼ姿を消した「幻のアルファベット」の存在をご存じでしょうか。

その名はITA(Initial Teaching Alphabet)。

英語の読み書きを劇的に簡単にするという触れ込みで英国の学校に導入されましたが、数年後にはひっそりと姿を消しました。

残されたのは、読みの初期スピードを伸ばしたという成果と、「正しいスペルが苦手になった」という元児童たちの証言です。

目次

- 1960年代に開発された新しいアルファベット「ITA」とは?

- 新アルファベット「ITA」教育が残した負の遺産

1960年代に開発された新しいアルファベット「ITA」とは?

英語は、世界で広く使われる一方で、学習者泣かせの言語でもあります。

その理由のひとつが綴りと発音の不一致です。

例えば、同じ「i(アイ)」という音が “eye” など20種類以上の綴り方で表されます。

また、”through”、”though”、”thought” のように文字の並びが似ていても発音が全く異なる単語も少なくありません。

この複雑さを最大の学習障害と考えたのが、保守党議員のジェームズ・ピットマン氏でした。

速記法の発明者アイザック・ピットマンの孫である彼は、1953年の議会で「英語の不合理な綴りこそが子供の読みの習得を妨げている」と指摘。

その解決策として提案したのが、英語の発音を1音素に1文字で対応させた新しいアルファベットでした。

こうして誕生したのがITA(Initial Teaching Alphabet)です。

Initial Teaching Alphabet」 / Credit:Wikipedia Commons

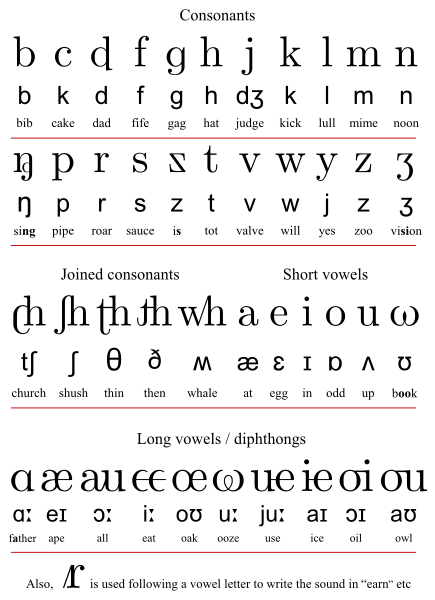

ITAは英語の約44音素にそれぞれ対応する43〜45文字で構成され、既存の26文字に加え、逆向きや組み合わせ記号、特殊な合字が追加されました。