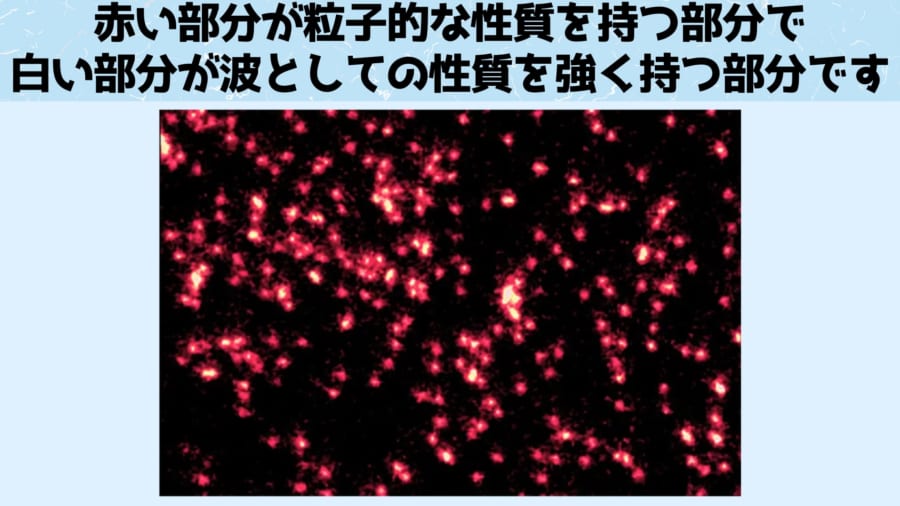

こうすることで原子の波束を狭い場所に捕獲して「粒子」に近い状態として確保することが可能になります。

この状態で観測を繰り返し行っても、原子は日常世界の粒子と同じく、同じ場所(同じ光格子内部)に居続けてくれるからです。

(※この技術は量子気体顕微鏡として知られており単一原子をこれまでにない精度で観測することが可能になっています)

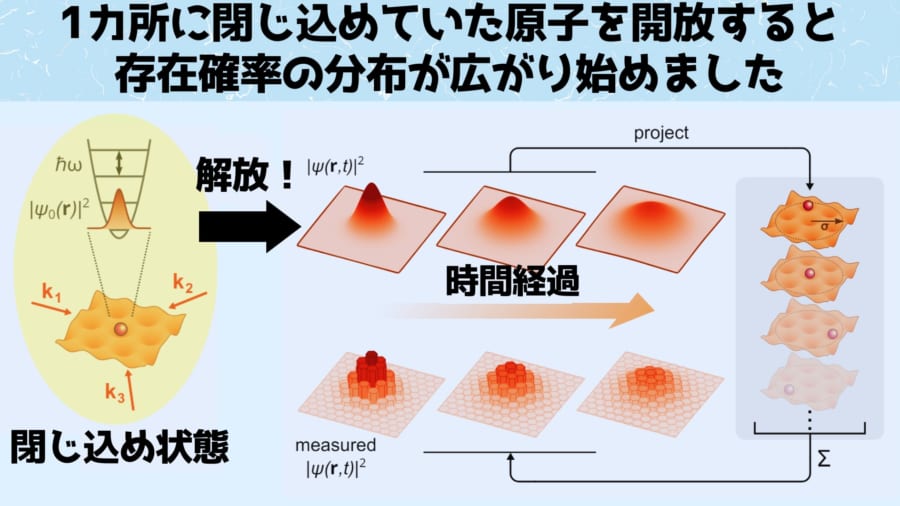

次に研究者たちは原子を閉じ込める力を弱め、原子を「解放」しました。

そして繰り返しの観測を行い、場所ごとの原子の存在確率を算出していきました。

上の図は実験の一連の過程を示しています。

図の一番左では、光格子トラップによって原子が1カ所に捕らわれている様子を示しており、トラップからの解放が行われると、確率分布が広がり、ピークも徐々に低くなっていきます。

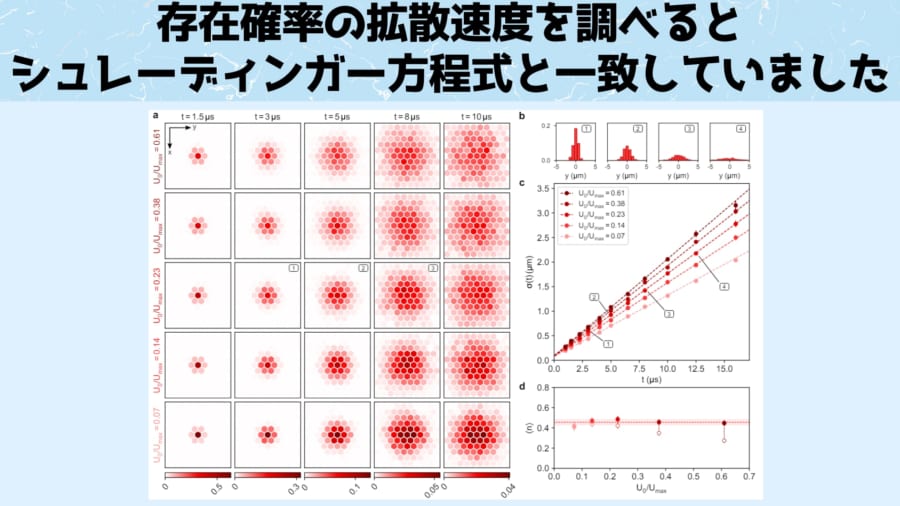

また上の図は解放後の存在確率の広がりを、時間経過(1.5μs、3μs、5μs、8μs、10μs)ごとに示しています。

中央の最も濃い赤色の部分が、光格子によって原子が強く1カ所に閉じ込められている場所となります。

図をみると、原子が「解放」された直後(1.5μs)から存在確率の分布(波束)が広がりはじめ、時間経過とともに拡散していく様子がわかります。

シュレーディンガー方程式からは、波束が時間と共に広がってぼやけていくことが予想されていましたが、観測結果でも、方程式が示したとおりの挙動が確認できました。