ところが、この陸上と海洋の吸収量がそれぞれどのぐらいなのかは、よく分かっていない。シミュレーションによってその結果は大きく異なり、これは、将来の気候変動の予測にも不確実性をもたらすことになる。

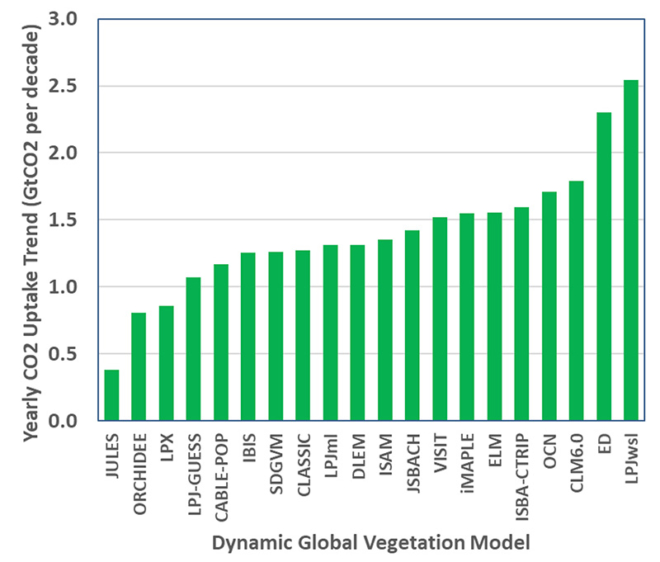

大気中から陸地表面プロセスによって吸収される追加の二酸化炭素は(地球緑色化をもたらしているものです)、20種類の動的全球植生モデルでシミュレートされています。これらのモデルの出力は、グローバル・カーボン・プロジェクト(Friedlingstein, 2024)によって毎年更新されています。図3.2.3に示すように、これらのモデルはすべて、植生と土壌が大気から炭素を吸収している点で一致しています。しかし、1959年から2023年(65年間)の長期的な傾向はモデル間で大きく異なり、ほぼ7倍もの差があります。

このように、陸域プロセスがCO2を大気から除去する速度に関する不確実性は依然として大きい。これは将来の大気中CO2濃度に関する不確実性を生み出し、さらに将来の気候変化の気候モデルシミュレーションの不確実性を引き起こします。

図3.2.3 1959年から2023年までの年間CO2吸収量(GtCO2/年/10年)の傾向(陸域プロセスによる)グローバル・カーボン・プロジェクト(Friedlingstein, 2024)が定期的に報告した20の動的全球植生モデルによるシミュレーション結果

最後に、気温への都市化の影響について、CWGは詳しく述べている(引用は略)。IPCCが用いている世界規模の気温データセットには、都市熱が多く混入しているとする論文は、多数存在する。しかしIPCCはそれを無視して、気温データへの都市熱の混入はほとんど無いとしている。CWGはこれを批判して、都市熱の混入は、十分に除かれていないとする。CWGの結論は以下のとおり。

要約すると、地表における温暖化が起きてきたことは明らかであるが、都市化による上振れのバイアスが存在し、これらのバイアスは気温データセットを作成するために使用されたデータ処理アルゴリズムによって完全には除去されていない。