なおこの太陽活動変化の件については、筆者らは以前に詳しく書いたのでリンクを参照されたい。

火山活動と総太陽放射量(TSI)以外の全球エネルギー不均衡の自然起源は、これらのグラフには含まれていません。なぜなら、これらの要因は依然としてほとんど不明だからです。

太陽活動については、TSI以外にも、紫外線の変化や、磁場の変化も気候に影響を及ぼすという論文があるけれども、とにかく現状では科学的に不明なので、IPCCでは地球温暖化には関係が無いもの、と仮定している。しかしこれも仮定にすぎないことには注意しなければならない。

次に、過大なIPCC排出シナリオの話に移ろう。

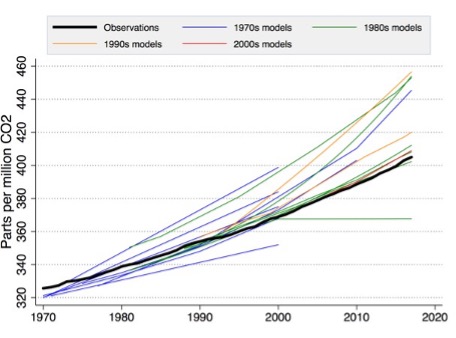

IPCCは、その排出シナリオが予測であると主張していませんが、しばしばそのようなものとして扱われます。過去のシナリオ群と観測値の比較では、IPCCの排出予測は現実に起きたその後の排出量を過大評価する傾向がありました。IPCCの第3次と第4次評価報告書では、「排出シナリオ特別報告書」で作成された排出予測シナリオが使用され、これらはSRESシナリオと呼ばれました。McKitrickら(2012)は、SRESシナリオの排出量分布を1人当たり値に換算すると、観測傾向と比べて上方へ偏っていることを示しました。SRESシナリオの偏りは、ハウザーファーら(2019)の後の分析でも確認され、観測された大気中のCO₂濃度はSRES範囲の下限およびその後のIPCCシナリオ範囲の下限に沿って推移したことが示されました(図3.2.1)。

図3.2.1 1970年代以降、排出量と濃度予測の連続したシリーズ(色付き線)は、観測値(黒線)を一貫して過大評価してきました。出典:Hausfather et al.(2019)図S4

このように、IPCCの排出シナリオは、一貫して、将来の排出量を過大に予測する傾向があった、ということだ。

排出シナリオのうち、特に問題が大きかったのは、排出量が極めて多いRCP8.5シナリオである。これは排出量が多すぎて、すでに現状とも乖離し、今後についても有り得ないほど排出量が多いのだが、多くのモデル計算で使用され、「なりゆきで」ないしは「このままならば」こうなる、という気候危機説を煽りたてる論文を量産し続けてきた。