PielkeとRitchie(2020)は、RCP8.5を使用した新たな研究が1日あたり約20件のペースで発表され、そのうち約2件がRCP8.5を「なりゆき(business as usual)」として扱っている、と報告しました。彼らは、気候研究コミュニティが10年間「科学的資源をSFに費やしてきた」と結論付け、「“科学”の文献が、偏っており、終末論を煽っている」と指摘しています。

ビジネス

2025/08/11

米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか

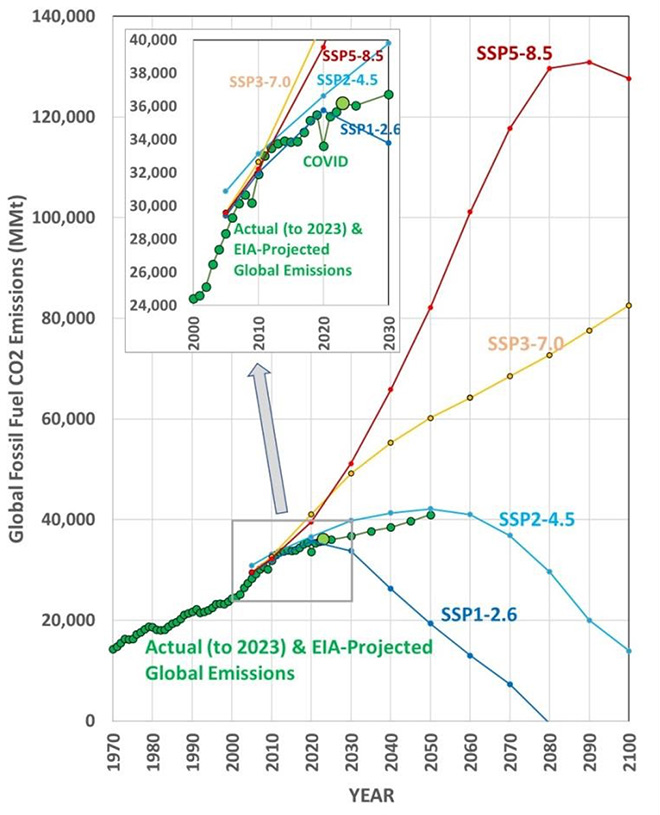

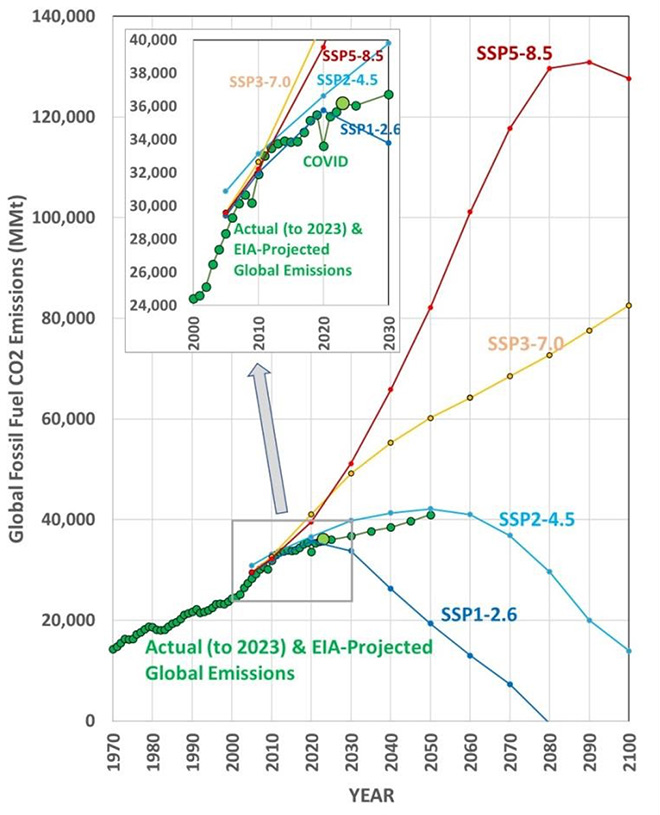

図3.2.2を見ると、IPCCの高排出シナリオであるSSP5-8.5(上述のRCP8.5と同じ)の排出量予測は、すでに現実よりも遥かに上振れしており、将来についても極めて高い排出量になっていて、米国エネルギー情報局(EIA)の予測と比較すると2050年時点ですでに倍にもなっていることが分かる。

なお、この「多すぎる排出シナリオ」について、筆者は何度か書いてきたので、詳しくはリンクを参照されたい。

図3.2.2. 観測値と予測値のCO2排出量。緑:観測された歴史的排出量とEIAの予測値。他の線:SSP1-5出典:IPCC(SSPシナリオ)とエネルギー情報局(EIA)データ出典:Friedlingsteinら(2024)

さて、人類が排出した毎年のCO2と比べると、大気中の毎年の濃度上昇はその半分相当しかない。残り半分相当が、陸上と海洋に吸収されるからである。そして、その吸収量は、年々増えている。

炭素循環は、人類が年間に大気中に排出する炭素の約50%を、植物の成長や海洋の吸収を通じて自然に固定化することで吸収しています。残りの部分は大気中に蓄積されます(Ciais et al., 2013)。このため、大気中の二酸化炭素濃度の年間増加量は、人間による排出量から単純に計算した値の約半分に過ぎません。

将来の大気中のCO₂濃度を予測し、したがって将来の人間活動が気候に与える影響を評価するためには、炭素循環が将来どのように変化するかを理解することが重要です。この50%の割合が歴史的にほぼ一定であったことは、人類がCO2を多く排出するほど、自然がそれを大気から除去する速度が速くなったことを意味します。

関連タグ